第1回「私と学問」

野外調査に基づく自然災害への備えを研究

地理・環境コース

専門分野:自然地理学、地形学

地理・環境コースでは、卒業論文作成に向けた専門的な教育を受けるため3・4年次にゼミに所属します。佐々木ゼミでは、気象・気候や地形の調査方法と自然災害の発生メカニズムや防災・減災に関する課題を学びます。ゼミ生は自分自身でテーマを考え、野外調査にもとづいた研究に取り組んでいます。

動画でゼミ紹介:

2020年8月31日(月)掲載

本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。

第1回「私と学問」

野外調査に基づく自然災害への備えを研究

佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授

地理・環境コース

専門分野:自然地理学、地形学

地理・環境コースでは、卒業論文作成に向けた専門的な教育を受けるため3・4年次にゼミに所属します。佐々木ゼミでは、気象・気候や地形の調査方法と自然災害の発生メカニズムや防災・減災に関する課題を学びます。ゼミ生は自分自身でテーマを考え、野外調査にもとづいた研究に取り組んでいます。

動画でゼミ紹介:

2020年8月31日(月)掲載

第1回「私と学問」

社会と主体的に関わる「社会人」であるために

武藤 拓也(むとう たくや)准教授

教育学専攻コース

専門分野:社会科教育学

社会科の基礎となる、教育・政治・経済・社会・地理・歴史等々、さまざまな分野の学問的成果を踏まえながら、広く「教育」と「社会」について考えていきたいと思います。また、自分で考えていくためのさまざまな方法を身に付けることもめざします。文字と仲良くなるだけでなく、外に出て体験的に学ぶことも重視します。さまざまな問題を抱えた現代社会において、広い視野のもと、自立して考え、意志決定し、行動できる「社会人」として成長していけるようバックアップします。

2020年10月7日(水)掲載

第1回「私と学問」

図工科の実践的な指導法を身に付ける

松田 俊哉(まつだ としや)教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:絵画制作(芸術)、図画工作科教育

図画工作科教育を学べます。教材観の設定とそれに基づく教材制作を行い、論理的かつ実践的な指導法を身に付けましょう。多種多様な教材を通して複数の自己を体験し人格形成に向かう、という図工科の魅力をお伝えします。

2020年10月7日(水)掲載

第1回「私と学問」

知的探究心を持って植生を研究

磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授

地理・環境コース

専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論

私の専門は植生地理学で、「どこにどんな森林や草原があって、なぜそこにあるのか?」と問うのが基本姿勢です。このような研究は、公園などの緑地の管理にも役立っています。ゼミの学生には、植生の研究のほか、希望に応じて野生動物の生態地理などについても研究してもらっています。より詳しい研究紹介が次のサイトにありますので、ご参照ください。

2020年10月7日(水)掲載

第1回「私と学問」

過去の思想を研究し、自分を見つめ直そう!

吉原 裕一(よしはら ゆういち)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本思想史、倫理学

「日本人の心って何だろう?」をテーマに、日本の先人たちが何を生きがいとし、何を信じ、何を愛し、自己の人生に納得して死んでいったのかを探究しています。日本の文学作品や思想書を読んで読んで読み抜き、自分が「これだ!」と思える答えが出るまで考え抜く。過去の思想の探究は、自分探しの旅でもあります。自分を見つめなおすことの楽しさを、ぜひ知ってください。

2020年10月5日(月)掲載

第1回「私と学問」

人々を魅了する江戸時代の文学とは?

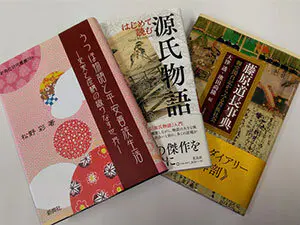

村田 裕司(むらた ゆうじ)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本近世文学

「近世文学」と言って、江戸時代の文学が専門です。江戸時代の文学は、実に多種多様で、笑いや遊びや怪異や幻想や恋や醜聞など、知的なものから下世話なものまでさまざまな要素があふれています。江戸時代の文学を手がかりに、文学の面白さと可能性を示したいと思っています。

2020年10月5日(月)掲載

第1回「私と学問」

体育科教育学って……?

細越 淳二(ほそごえ じゅんじ)教授

教育学専攻コース

専門分野:体育科教育学、スポーツ教育学

みなさんは、「よい授業」と言われたら、どのような授業をイメージしますか? 体育科教育学は、より良質な体育授業を生み出すための研究領域です。「体育って何で必要なの?」「子どもたちに適した運動は、どうやって考えればいいの?」「教師は子どもたちにどう関わればいいの?」「よい授業かどうかは、どう確認するの?」などなど、体育授業に関する「なぜ?」を解き明かし、良質な体育授業の姿を学校現場とつながりながら追究します。「子どもたちにとって意味のある体育授業を創る」という明確な目標に向かって、アクティブに学べる体育科教育学を、みなさんと一緒に学べるのを楽しみにしています!

2020年10月5日(月)掲載

第1回「私と学問」

そもそも「教育」って何だろう?

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

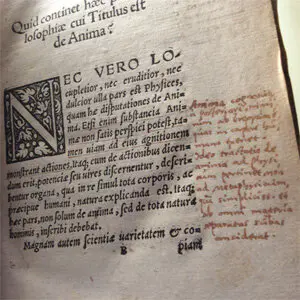

専門は教育学、教育思想史(とくに16世紀ドイツ)と道徳教育です。卒業研究(道徳教育・特別活動)担当。キョウイクって、そもそも何だろう? 「人間らしく」生きる、その「らしさ」って何だろう? モラルって何だろう? 道徳の授業で何ができるんだろう? 理論から実践まで、深く広く、仲間たちと一緒に楽しく学びましょう! 卒研の学外研修では、特別活動(遠足・修学旅行)の実践演習もします。

2020年10月5日(月)掲載

第1回「私と学問」

自己を見い出し「現代的な課題」を追究する

千葉 昇(ちば のぼる)准教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:社会科教育・総合的学習

社会科と総合的学習のべースには、多様で膨大な専門領域の研究蓄積があり、教育実践の蓄積があります。子どもたちの創造的な学習活動を通した問題解決を活かして、「現代的な課題」を追究する学習です。自分の中の問題発見からスタートして、根拠を持った追究と判断、さらには実践力へと「問いのフィールド」を広げ・深めていきます。論議と切磋琢磨、協力と協働がさらなるやる気につながります。「研究には厳しく、人間関係は和気靄靄(あいあい)」をモットーにしています。

2020年10月5日(月)掲載

第1回「私と学問」

日本人が取捨選択してきた中国文化

松野 敏之(まつの としゆき)教授

日本文学・文化コース

専門分野:中国思想・江戸儒学

中国の考え方や習慣は日本に大きな影響を与えましたが、それは日本人がそのままに受容したということではありません。授業では中国の思想・文化がどのようなものであったか、日本人がどのように発展させていったかについて取りあげます。影響と展開を検討してこそ見えてくる日本らしさというものもあるでしょう。

2020年10月2日(金)掲載

第1回「私と学問」

新たな歴史の発見に挑戦

眞保 昌弘(しんぼ まさひろ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:考古学

中学生の時、友人が拾ってきた縄文土器に触れたことで考古学に目覚めました。40数年経過した今も、その魅力にとりつかれています。私が担当する考古学ゼミでは1年生から大学院生までが夏休みや春休みの期間に合宿生活をしながら遺跡の発掘や出土品の整理を実施します。みんなで協力して新たな歴史発見に挑み続けています。

2020年10月2日(金)掲載

第1回「私と学問」

シティズンシップって何だろう?

村上 純一(むらかみ じゅんいち)教授

教育学専攻コース

専門分野:教育社会学、シティズンシップ

社会教育主事課程を担当しています。専門は教育社会学で、社会に対する所属感や帰属意識のあり方に関心があり、イギリスのシティズンシップ論とシティズンシップ教育を研究しています。通算1年5ヶ月間、イギリス・ヨークシャーに滞在したことがあります。

ドキュメント国士舘:文学部の愛情

2020年9月18日(金)掲載

第1回「私と学問」

キーワードは”言葉”

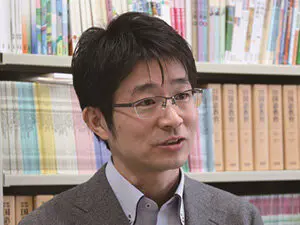

山室 和也(やまむろ かずや)教授

初等教育学専攻(コース)

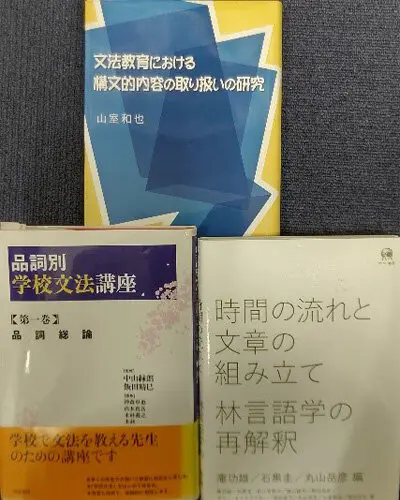

専門分野:初等教育段階における文法教育のあり方、国語教育における戦後の文法教育史、教員養成課程における教科教育法のあり方、大学生に対する文章表現指導

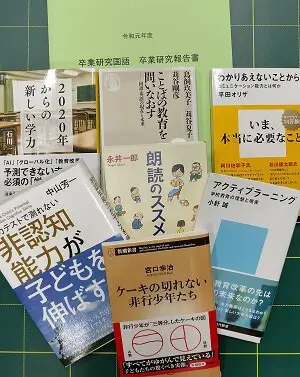

本研究室では,「言葉」をキーワードとして、小学校国語科の教科内容や指導法に限らず、その周辺に関わる問題についても関心を持ったテーマについて研究を進めています。今年度は言葉以前の認知的・非認知的な能力の問題を扱ったテキストの購読もしています。学校現場の国語の授業見学・研究も行います。

2020年9月18日(金)掲載

第1回「私と学問」

学びの原点は史料にあり!

仁藤 智子(にとう さとこ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:歴史学・日本古代史

なぜ王は旅するのでしょうか。7~8世紀に女帝は多いのはなぜでしょうか。 飛鳥・奈良・平安時代を中心に、中国大陸や朝鮮半島と連動しながら、日本列島に国家ができてくる過程を究明しようとしています。他の時代と比して、少ない史料と真摯に向き合い、いかに読み解いていくのか、そこに「学び」の原点があると思っています。扱う史料のほとんどが漢文です。前近代において漢文は東アジアの「共通語」ともいうことができ、中国や朝鮮の歴史も読むことができます。知的好奇心と柔軟な思考力を忘れずに、これからも学び続けていきます。

2020年9月18日(金)掲載

第1回「私と学問」

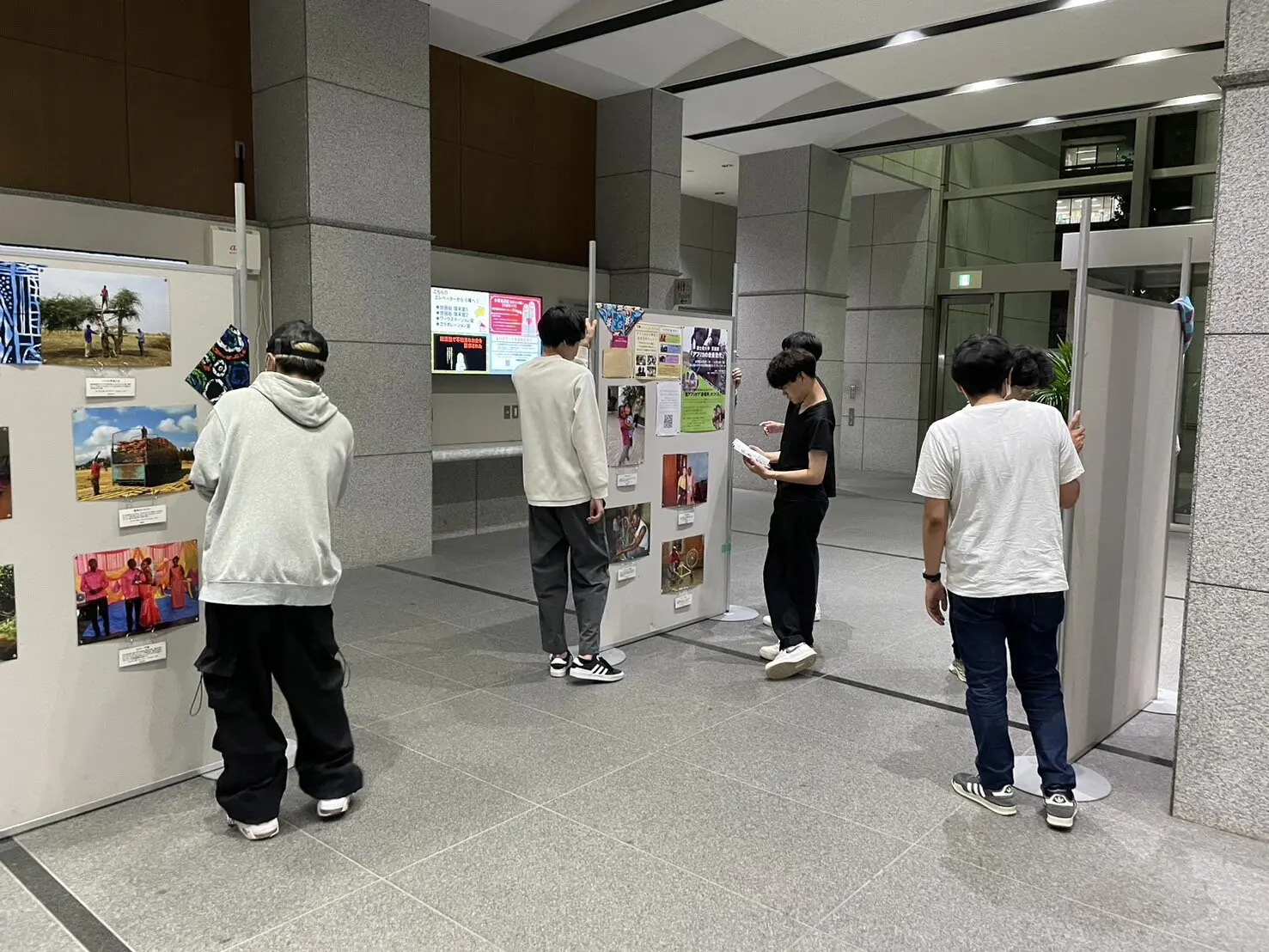

アフリカと日本――地域の特性を知る

桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師

地理・環境コース

専門分野:地理学、アフリカ地域研究

専門はアフリカ地域研究・地誌で、西アフリカのニジェールとガーナをフィールドに、住民の自然資源利用や、交易を通じたネットワーク形成の実態を調査しています。ゼミ生は、日本の観光や農業などを切り口に、地域の特性や人びとの取り組みを明らかにする研究に取り組んでいます。

2020年9月18日(金)掲載

第1回「私と学問」

漫画を映画化すると何が起こる?

田代 真(たしろ まこと)教授

日本文学・文化コース

専門分野:映画研究、比較文学・文化

専門は比較文学・文化、特に文学と映画の比較です。皆さんの日ごろ親しんでいる映像というメディアは、多くの場合、小説や漫画を原作とすることが多いですよね。原作から映画になることでどんな変貌が起こるのでしょうか?そんなことを手掛かりに皆さんと一緒に文学や文化について考えていければ嬉しいです。

2020年9月16日(水)掲載

第1回「私と学問」

養護教諭をめざす学生をしっかりサポート

鈴木 裕子(すずき ゆうこ)教授

教育学専攻コース

専門分野:教育学

専門は養護教諭教育・学校保健学です。養護教諭めざして4年間しっかりサポートします。教育学コースでは、養護教諭志望者と他の教員をめざす学生さんが一緒に教育学の基本を学べるのが特徴です。努力次第で中高の教諭(保健体育・社会科)と養護教諭の免許の両方をとることができます。

2020年9月16日(水)掲載

第1回「私と学問」

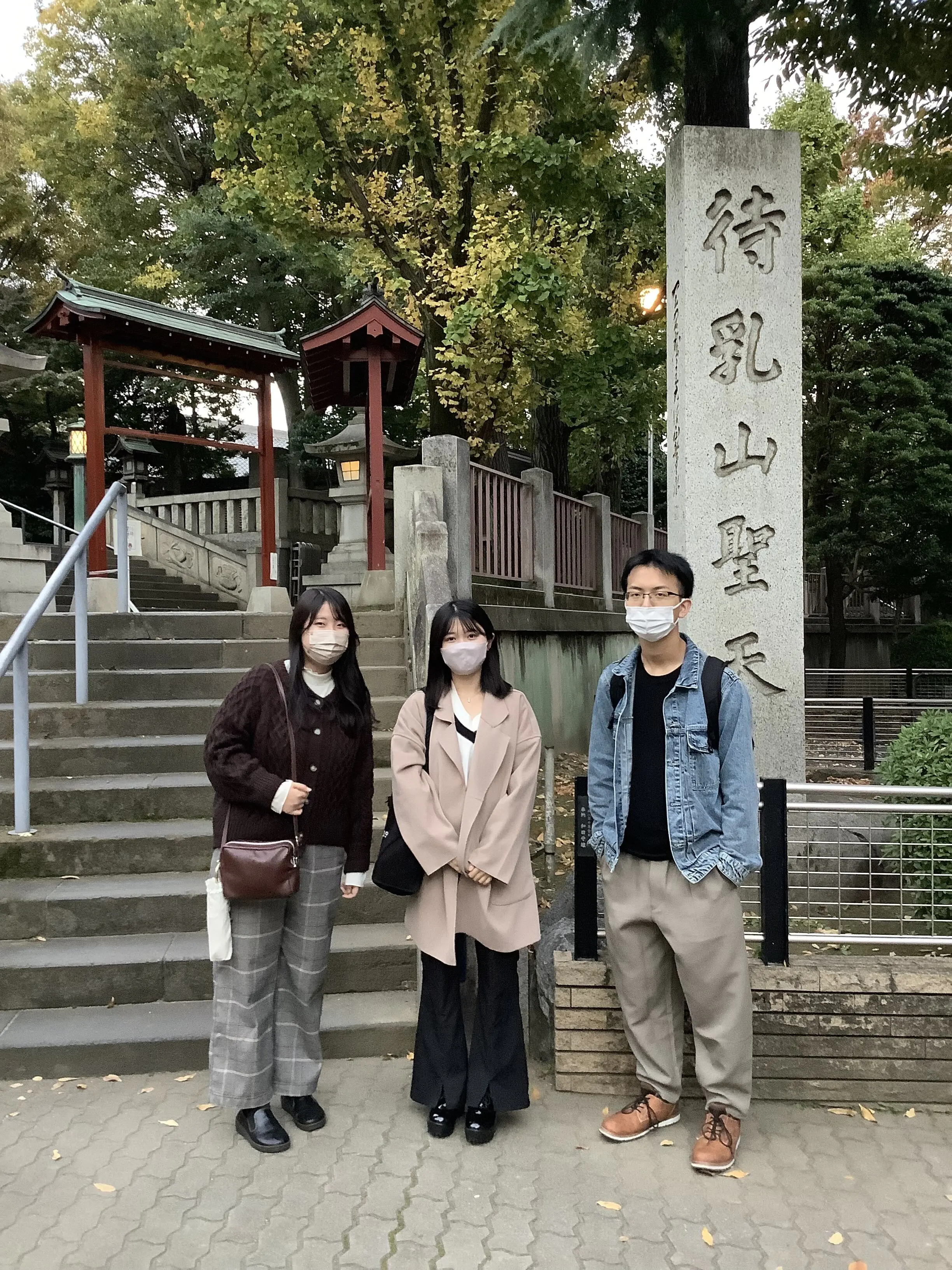

フィールドワークに基づき都市と交通の役割を研究

岡島 建(おかじま けん)教授

地理・環境コース

専門分野:都市と交通の歴史地理学

岡島の専門は、都市と交通の歴史地理学で、近代都市発達における水上交通の役割を研究テーマとしています。ゼミでは、歴史地理学全般と交通地理学に関する研究方法と課題を教えます。ゼミ生は自分自身でテーマ(城下町や鉄道・バス関係が多い)を考え、資料収集や野外調査にもとづいた研究に取り組んでいます。

2020年9月16日(水)掲載

第1回「私と学問」

イヌとネコが好きなヒトですが、研究対象は「人間行動」

金子 真人(かねこ まさと)教授

教育学専攻コース

専門分野:リハビリテーション科学・福祉工学、教育心理学、実験心理学

幼い頃からイヌ好きでしたが、30代にはネコにも目覚めたイヌ好きネコ好きのニンゲンです。大学ではおもに「教育心理学」を教えています。

専門は、障害児者心理学で小児から成人までが研究対象です。よく耳にする学習障害は得意分野の1つですが、人間行動に関わるものならば何でも研究しています。心理学の研究方法を駆使して学生ひとり一人の関心事やテーマに向き合った指導をおこなっています。

2020年9月14日(月)掲載

第1回「私と学問」

スポーツと健康を医科学的に探求

江川 陽介(えがわ ようすけ)教授

教育学専攻コース

専門分野:スポーツ科学

私の専門は、スポーツ外傷・障害の予防と競技パフォーマンスの改善、そして究極の健康体になるための方法の探求です。臨床ではアスレティックトレーナーとしてトップレベルのアスリートの指導を、またライフセービング活動を通して水辺の事故防止と緊急時の救助活動を行なっています。

私たちの研究室では、スポーツや身体運動を医科学的に捉え、かつ現代の医科学に偏らず広く事象を観察することで、「自分の身体の状態を認識し、その変化に対応できる能力を育む戦略、人間が健康に生きるための戦略」を模索しています。そのためにはまず、自分自身が強い心と身体を持っていること、そしてそれを手に入れる努力をしていることが大切です。そこで学部生の演習では、スポーツ科学の基礎としての生理学と解剖学、運動学、バイオメカニクスなどの最先端の知識を学びながら、実際に自分の身体を動かし、鍛えることで、身体を様々な視点から診る方法を学んでいます。

2020年9月14日(月)掲載

第1回「私と学問」

ムーミンだけじゃない。フィンランドの文化・政治を学ぶ

石野 裕子(いしの ゆうこ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:ヨーロッパ史

フィンランド史を研究しています。フィンランドというとムーミン、教育、サウナなどのイメージが強いかもしれませんが、私はフィンランド人の民族意識がどのように文化に反映されたのか、またその文化がどのように政治に結びついていったのかについて研究しています。授業ではヨーロッパの歴史を政治だけではなく文化や社会の側面からも一緒に考察していきましょう。

2020年9月14日(月)掲載

第1回「私と学問」

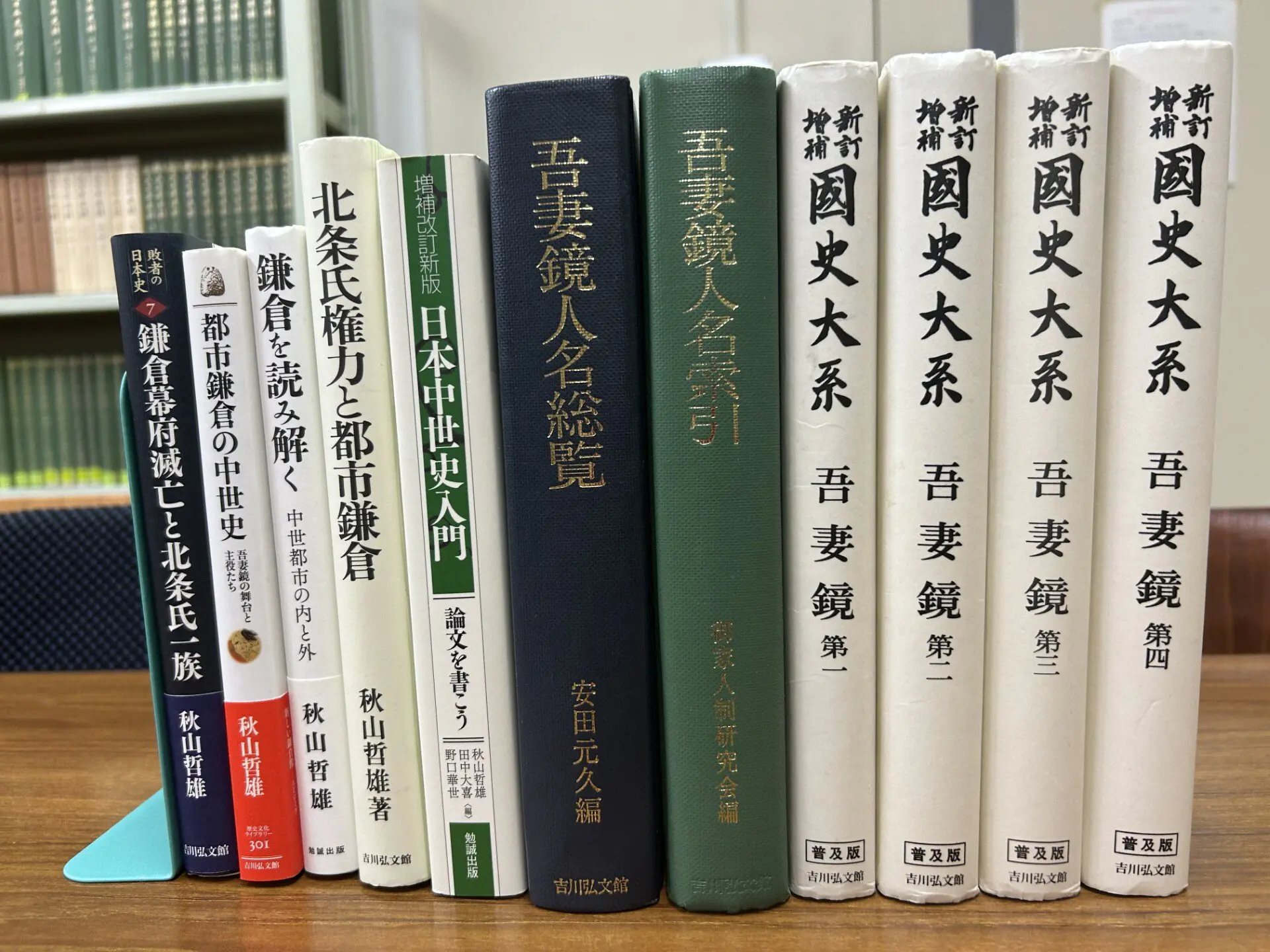

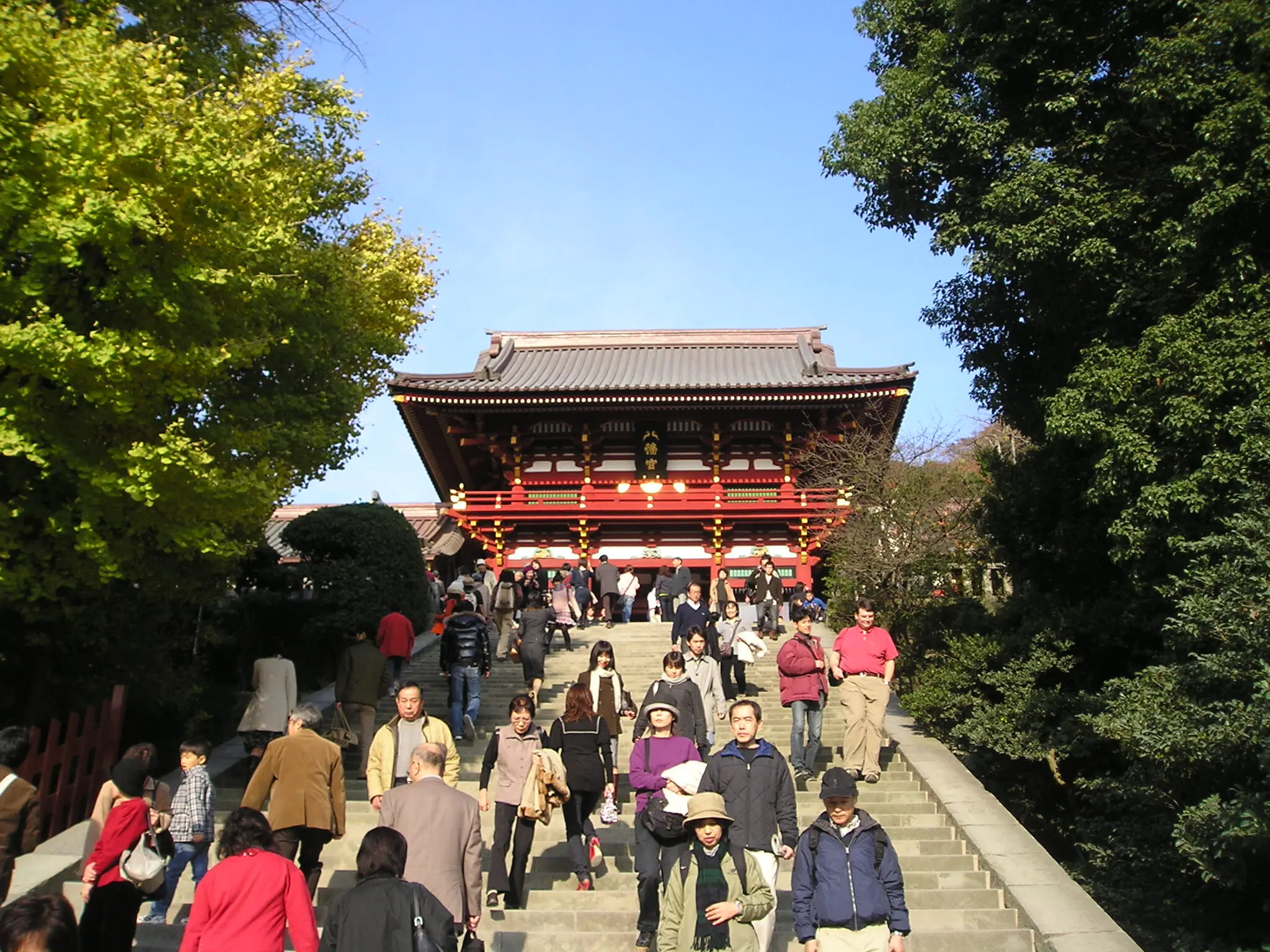

鎌倉を研究、きっかけは学生時代の懇親会

秋山 哲雄(あきやま てつお)教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本中世史

大学三年生の時にゼミで鎌倉を散策し、夜の懇親会で、発掘してみては? と誘われ、酒の勢いもあって手を挙げてしまい、鎌倉で発掘をすることになってしまいましたが、そこでの経験は今も大きな財産となっています。今は文字資料から鎌倉を研究していますが、行き当たりばったりもいいものだと思います。

2020年9月14日(月)掲載

第1回「私と学問」

イメージのメカニズムから探る地理学と心理学と社会学の境界線

内田 順文(うちだ よりふみ)教授

地理・環境コース

専門分野:地理学

専門は、「地理的イメージ」に関する研究です。例えば「銀座」や「金沢」や「スイス」という地名を聞いたときに、何か思い浮かぶもの、それが地理的イメージです。しかも、それはおそらく「錦糸町」や「川崎」や「バングラデシュ」について思ったときの内容とは違っているのではありませんか?実際、我々は日常生活の中で気付かぬ間に、ある場所に対してある決まったイメージを持つようになっているので、「吉野」は昔も今も桜の名所であり、「田園調布」と名がつけば土地の値段が上がり、演歌の主人公は「北」へ向かい、山陰の「小京都」に観光客が集まる、といった色々な現象が起こります。そのメカニズムを明らかにしようというのが主な研究テーマなわけで、いわば地理学と心理学と社会学との境界線に位置しているとでもいいましょうか。しかも近年、地理に関係するあらゆるイメージを扱うという点から、風景、文化、観光などにも興味を広げており、要するに自然・政治・経済・文化・歴史、その他「何でもあり」の研究で、その意味では、各方面への雑多な知識の集まりであった古代の地理学へ近づいているのかもしれません。

2020年9月14日(月)掲載

第1回「私と学問」

想像力を働かせて学ぶ「特別支援教育」

松浦 孝明(まつうら たかあき)准教授

教育学専攻コース

専門分野:特別支援教育、アダプテッド・スポーツ科学

専門は「特別支援教育における授業作り」と「障害のある人を対象としたアダプテッドスポーツやレクリエーションの指導法」です。特別支援教育とは一人一人が特別な存在であることを認め、互いが支援し合う教育です。支援は全ての人に必要です。自分も支援し支援される一員であることに気づき、想像力を働かせ、学びを深めていきましょう。

2020年9月9日(水)掲載

第1回「私と学問」

楽しい体育の授業とは?

佐々木 浩(ささき ひろし)准教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:体育、身体教育学

体育科を担当しています。本研究室では、子どもたち一人一人が楽しく体育の授業に取り組めるためには、どんな教材を作ってどのように指導していったらいいのか、体を動かすことが好きな学生が集まり実践的な研究をしています。体育やスポーツ全般について、仲間と協力しながら楽しく学べる研究室です。

2020年9月9日(水)掲載

第1回「私と学問」

歴史研究と「出会い」

久保田 裕次(くぼた ゆうじ)講師

考古・日本史学コース

専門分野:日本近現代史

私は明治・大正時代の日中関係に関する研究をしています。学生の頃から中国には何度か足を運んでいましたが、大学院修了後には、調査のために辛亥革命の中心地の一つの南京を訪れました。中国に行くたびに、多くの人や貴重な歴史資料との「出会い」があります。高校生の皆さん、大学生活ではいろいろなことにチャレンジして、様々な「出会い」を経験してください。

2020年9月9日(水)掲載

第1回「私と学問」

地理学の視点から考える経済とその空間的秩序

加藤 幸治(かとう こうじ)教授

地理・環境コース

専門分野:経済地理学

企業や産業の立地や地理的な分布パターンとそれがもたらす影響について研究しています。主たる研究対象はサービス業で、近年は医療サービス(病院や診療所)の立地・配置と人口集積の関係について、「人口の都心回帰」「東京一極集中」のメカニズムにも注目して調べています。

地域振興などとも関連する話で、下記のような話とも関わります。

2020年9月9日(水)掲載

第1回「私と学問」

作品の謎解きを通じた多様な解釈を得る

平 浩一(ひら こういち)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

太宰治などを中心に、日本近代文学を研究しています。授業では、小説に何らかの「謎」を見つけ、いろいろな方法で「謎解き」をしていきます。徐々に、全員が自力でそれを行えるようになり、さらに、他の学生の「謎解き」にも触れていきます。その過程を通じて、同じ小説でも様々な読み方が可能になり、より楽しめるようになる筈です。

2020年9月7日(月)掲載

第1回「私と学問」

”見たことのない歴史の姿”を味わおう

太田 麻衣子(おおた まいこ)准教授

教育学専攻コース

専門分野:歴史学

いま日本の歴史教育は、暗記科目から脱却し、思考力を育成する科目へと変化しようとしています。私の専門は歴史学ですので、ゼミではその手法に基づき、歴史をもとに思考力を育成するとはどういうことなのかを学びつつ、歴史上の事柄について、ゼミ生各自の興味関心を追求していきます。皆さんの見たことない歴史の姿をぜひ一緒に味わってみましょう。

2020年9月7日(月)掲載

第1回「私と学問」

国語科の実践的指導力を育む

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:教科教育学、初等中等教育学、日本語学

専門は国語科教育、特に文法指導について研究しています。授業では小説や評論、古典など「読むこと」の学習指導を中心としつつも、「話すこと・聞くこと」「書くこと」の学習指導や言葉に関する事項の扱い方なども学び、国語の各分野をしっかりと授業できる実践的な指導力を育成していきます。

2020年9月4日(金)掲載

第1回「私と学問」

インクルーシブ教育を担う教師の専門性とは?

本間 貴子(ほんま たかこ)講師

教育学専攻コース

専門分野:特別支援教育、知的・発達障害教育

特別支援教育、知的・発達障害者の教育プログラムが専門です。現在、日本は障害のある人もない人も共に生きる共生社会の実現を目指しています。それを実現するための教育がインクルーシブ教育です。インクルーシブ教育において教師や支援者が身につけるべき専門性について、一緒に学び考えてみませんか?

2020年9月4日(金)掲載

第1回「私と学問」

地学巡検で流氷観察

小野瀬 倫也(おのせ りんや)教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:理科教育学、初等中等教育学、科学教育

本研究室では、子どもの科学概念構築の実態や理科授業デザインに関わる諸問題を取り上げ、研究テーマとしています。ゼミ旅行は地学巡検を兼ねて実施しています。2019年度は北海道にて流氷観察でした。夜は3・4年生、卒業生も参加して卒論に関する議論をします。現3年生(写真)もWithコロナのなか頑張っています。

.webp)

2020年9月4日(金)掲載

第1回「私と学問」

自由な発想で学び合う

河野 寛(かわの ひろし)准教授

初等教育学専攻(コース)

専門分野:応用健康科学、身体教育学、スポーツ科学

本研究室では、子どもや教師の健康についてディスカッションやプレゼンをするだけでなく、自由な発想で実験・研究をしています。今年度は「青竹踏みで柔軟性は向上するのか?」について全員で実験を進めています。また研究室メンバー全員でBBQやスポーツ大会を実施し、親睦を深める活動も行っています。

2020年9月4日(金)掲載

第1回「私と学問」

朧月夜の魅力に導かれ……

中村 一夫(なかむら かずお)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本語学

大学の授業で読んだ源氏物語の花宴巻がことのほか面白く、とりわけ朧月夜という女性の魅力に惹かれました。もっと知りたいという思いは、自然と自らの歩を進めさせることになり、気がついたら古代日本語の沼にどっぷりと浸かっていました。もともとは小学校の先生になりたかったのに、不思議な縁に導かれるまま、今日に至っています。文学部で学ぶ人文科学は人間の幸福の実現と深い関わりを持つ学問領域です。好きなものに取り組む豊かな時間は、やがて人や社会のためになり、なにより自分自身の価値を高めるものとなるでしょう。

2020年9月2日(水)掲載

第1回「私と学問」

可能性を信じてチャレンジしよう

助川 晃洋(すけがわ あきひろ)教授

教育学専攻コース

専門分野:教育学

教育方法学(学校で何を、どう教えるかについて考える分野)を専攻し、「教育方法論」や「教育課程論」などの科目を担当しています。研究上は、若い頃は、もっぱらドイツ教育方法学説史関係の文章ばかり書いていましたが、最近では、国内の教育方法改革動向についても扱っています。ゼミ生のテーマも、学校現場の実際にかかわるものが多いです。

大学で学ぼうとする皆さんには、自分の力はこのくらい、と決めつけるのではなく、もっとできるかもしれない、という姿勢で、積極的にチャレンジして欲しいと思います。失敗を恐れずに!

2020年9月2日(水)掲載

第1回「私と学問」

多様な観点で子どもの心のケアを研究

桜井 美加(さくらい みか)教授

教育学専攻コース

専門分野:臨床心理学

私の専門は、臨床心理学や教育相談です。子どもたちの心のケアについて、教育、医療、福祉と多様な観点から捉えて研究しています。ロボットやインターネット・コミュニケーションツールを用いたヒトへの心理的効果についても研究しています。ぜひ一緒に勉強して、日本の明るい未来に貢献しましょう。

2020年9月2日(水)掲載

第1回「私と学問」

スポーツ選手の生活に着目

後藤 貴浩(ごとう たかひろ)教授

教育学専攻コース

専門分野:スポーツ科学、地域研究、社会学

専門は、スポーツ社会学、地域社会学です。スポーツの社会的意味について探求しています。スポーツで成功した人や活性化した地域社会を追いかける「アップストリーム」の研究ではなく、農村地域や一流になれなかったスポーツ選手の生活に着目した「ダウンストリーム」の研究を行っています。近年は、東南アジアでプレーする日本人サッカー選手や少年サッカーの“まちクラブ”に関する調査を進めています。一緒にスポーツの新たな可能性を探ってみませんか!

2020年8月31日(月)掲載

第1回「私と学問」

保育の方法、幼児教育を実践的に学ぶ

青木 聡子(あおき さとこ)講師

初等教育学コース

専門分野:幼児教育

幼児教育と生活科の授業を担当しています。学生は、保育の方法、生活科の授業を通した児童の学び、幼小連携などのテーマで研究に取り組んでいます。模擬保育をしたり、学外研修で水族館や牧場(年によって異なります)に行って、保育や授業に生かせるよう教材研究をしたりと実践的に学べる研究室です。

2020年8月31日(月)掲載

第1回「私と学問」

平安時代の貴族の複雑な心情を読み解く

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

専門は日本古典文学、特に平安時代の物語(うつほ物語・源氏物語)です。古典文学になにげなく描かれている風景や衣装などを、貴族の生活・文化という視点から読み解くと、思いがけない意味や、登場人物の複雑な心情が読み取れます。授業では貴族の生活・文化を学びながら古典文学を身近に感じてもらえると嬉しいです。

2020年8月28日(金)掲載

第1回「私と学問」

より良い学び場をデザインする

郡司 菜津美(ぐんじ なつみ)講師

教育学専攻コース

専門分野:教育心理学

専門は、教育心理学で、性教育の指導方法について研究しています。皆さんとは「教職論」「生徒・進路指導論」の授業でお会いできると思います。私の研究室のテーマは、人の学び方のデザインです。日常では学べず、学校でしか学べないことは何でしょうか?どうしたら生活に生きるより良い学びの場を作ることができるのか?をテーマに、みなで一緒に議論し、遊び、一歩未来の自分たちを創造することに挑戦しています。未来の国士舘生の皆さんと一緒に、学びの場をデザインする日を楽しみにしています!

2020年8月28日(金)掲載

第1回「私と学問」

共に考える「大人になるということ」

栗栖 淳(くりす じゅん)教授

教育学専攻(コース)

専門分野:教育学

教育と時代や社会のかかわりを意識しながら、教育学のなかの道徳や市民教育、また教育思想や学校の在り方にかんすることを研究しています。研究室では、今の時代や社会の中で大人になるということ、市民として生きていくということ、また平和と教育のかかわりについて、学生のみなさんと一緒に考えていければ、と思っています。

2020年8月28日(金)掲載

第1回「私と学問」

古文書から読み解く地域の課題

夏目 琢史(なつめ たくみ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本近世史

江戸時代のことを研究しています。じつは、江戸時代の古文書は全国各地にたくさん眠っています。しかし何もしなければ、やがてはそれも失われてしまいます。僕のゼミでは、そうした史料を「発見」し、「研究」することによって“地域の新たな課題”を考えていく。そんな実践的な「学び」をめざしています。

<2020年8月28日(金)掲載>

第2回「私と学生」

学生に伴走できる歓び

武藤 拓也(むとう たくや)准教授

教育学コース

専門分野:社会科教育学

ゼミ旅行でソウルを訪問したことがあった。格安パック旅行で一泊三日の強行スケジュールであった。宿泊は相部屋であった。たまたま男子学生が一名だったので私と同室となった。朝方5時ごろだったとおぼろげながら記憶しているが、熟睡できずにうとうとしていたところ、隣のベッドで寝ていた学生が突然ガバッと起きあがり、激しく楽器を演奏する仕草をしながら英語でひとしきりシャウトして、またバタっと寝てしまった。

本人から音楽の道と教職の道とで迷っているとは聞いていたが、本当に音楽が好きなのだなとその時に思った。

現在彼はsumikaというバンドでギターを弾いている。学生時代に大きな決断をし、その道を走り続けて夢を叶えた。平坦な道ではなかったと思う。短い時間ではあっても彼に伴走し、重要な分岐点に立ち会うことができた。

大学生時代に何らかの人生の節目を迎える人は多い。そのような場面に立ち会えることは大学教員の得難い歓びの一つである。

2021年3月16日(火)掲載

第2回「私と学生」

キュウリの問題

松浦 孝明(まつうら たかあき)准教授

教育学コース

専門分野:特別支援教育、アダプテッド・スポーツ科学

国士舘大学で特別支援学校教員を目指す学生たちと学び始めて2年。ゼミでは3年生8人と楽しく過ごしています。特別支援学校からスタートした教員生活を振り返ると、教員1年目に小学4年生のA子さんに質問された一言が忘れられません。A子さんは、放課後私のそばに来ると「先生あのね、キュウリにお箸を刺すでしょ。そのあとお箸を抜くと何で穴が空いてるの?」と聞いてきました。今まで疑問に思ったこともないことが、彼女にとってはとても不思議なことでした。一生懸命説明しましたがタイムアップ。A子さんは、わかったようなわからなかったような顔で「ふーん」と言い残して帰ってしまいました。その場に残された自分は、身の置き所がないようななんともいえない気持ちを感じていました。あの時「何を」「どのように」伝えればA子さんに「わかった!」と言ってもらえたのか、いまだにキュウリを見ると考えることがあります。

「キュウリの問題」、これからゼミの学生たちと一緒に考えていこうと思います。

<2021年3月12日(金)掲載>

第2回「私と学生」

教員養成課程の教員としての喜び

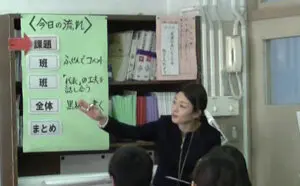

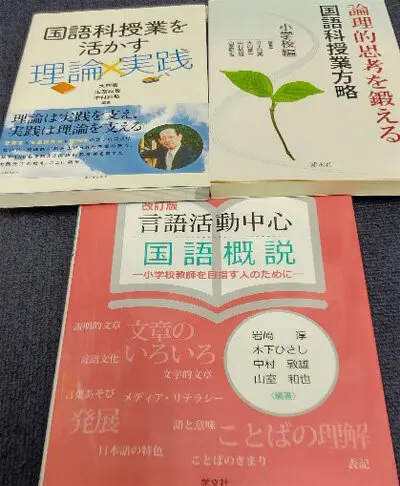

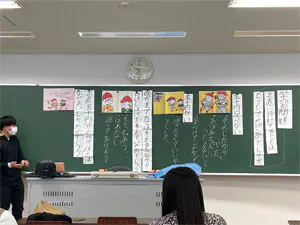

山室 和也(やまむろ かずや)教授

初等教育学コース

専門分野:国語科教育)

卒業生とのつながりは、近況報告を聞いたり、昔話に花を咲かせたりすることも楽しいものですが、さらに大学で学んだ国語の授業づくりで関われたらと常に思っています。

写真の卒業生は、私の卒業研究国語に所属して、卒業論文と東京教師養成塾での学びを両立させた頑張り屋さんでした。その彼女が現職の教員になってから、実践力を高めるために東京教師道場に入り国語の授業力を磨いていたのです。そして、その仕上げの授業を自分の勤務校で行うことになりました。その研究授業の指導講師として私を指名してくれたのです。

私も1時間の授業だけを見て講評するのも申し訳ないと思い、事前に何度か学校に足を運び授業について議論することもできました。このように卒業してからも国語の授業でつながれることはまさに教員養成課程の教員としてこの上ない喜びなのです。

2021年3月12日(金)掲載

第2回「私と学生」

「学びの種」を一緒に見つけよう

本間 貴子(ほんま たかこ)講師

教育学コース

専門分野:特別支援教育、知的・発達障害教育

私は知的障害教育が専門ですが、私自身は大学時代、最初から特別支援教育に興味があったわけではなく、芸術系の学部で彫刻をやっていました。大学時代に受けた特別支援関係の授業や養護学校(今の特別支援学校)の先生との出会いがあり、知的障害教育に興味を持つようになりました。このように、最初は自分には興味がないし関係がないと思っていたことでも、もしかしたら「学びの種」になり育てることができるかもしれません。大学時代は「これは関係ない」という気持ちではなく「ちょっと経験してみよう!」という前向きな気持ちで学びの種を見つけてほしいと思います。ですので、例えばゼミ旅行の旅程には、市内巡検のほか、障害のある方の教育・福祉・支援を学ぶことができる見学を必ず1つは入れます。ゼミの学生の中には、特別支援教育にはあまり興味がないという学生さんもいますが、そうした学生さんにとっても、見学した経験が学びの種となり、さまざまな立場から物事を考えるきっかけになるようです。一緒に「学びの種」を見つけませんか?

2021年3月9日(火)掲載

第2回「私と学生」

卒琢同期

千葉 昇(ちば のぼる)准教授

初等教育学コース

専門分野:社会科教育 総合的学習 教育実践開発

「一人一人と双方向のパイプを何本持てるか」これが担任として学校現場に立っていたときの自分のモットーでした。それは、大学でも同じことでした。最初に出会った学生たちは、もうベテランの領域に入りはじめています。そんな卒業生と教育現場で出会うことがあります。先生として、生まれる卵を外からも同時につつく親鳥のように、子どもとともに授業や生活を創る姿に出会うたびに、やはり「初心」を忘れていないなと、嬉しさで心が満たされます。

2021年3月9日(火)掲載

第2回「私と学生」

学校現場へ巣立っていくゼミ生たち

鈴木 裕子(すずき ゆうこ)教授

教育学コース

専門分野:教育学

鈴木ゼミは、今でこそ養護教諭志望者が多くなりましたが、当初は保健体育教員免許の取得を目指す学生さんもいました。大学教員として遅いスタートだった私は、それまで教育委員会で夜遅くまで問題対応に当たっていた毎日から、明るく元気な学生さんたちとの毎日へのコペルニクス的転回に圧倒されたことを思い出します。それから10数年。のんびりした少人数のゼミですが、毎年数人が教員として学校現場へと巣立っていきます。2017年の国士舘100年祭では、養護教諭になって活躍している卒業生が集まり学び合いをしました。これからも後輩たちがその後に続けるようにサポートしていきます!

2021年3月5日(金)掲載

第2回「私と学生」

得意分野を生かしてまちの魅力をプレゼン

青木 聡子(あおき さとこ)講師

初等教育学コース

専門分野:幼児教育

私が担当する「生活科概論」では、大学周辺で、まちたんけんのグループワークをしています。児童が暮らすまち全体が教材となる生活科では、まずは、学生自身がまちで暮らしたり働いたりしている人々と関わり、魅力に気付く必要があるからです。教室に戻ってくると、学生たちは、買い物をしながら聞いてきた、おすすめ商品やお店の歴史などの情報や、公園を利用してみて気付いたことなどをまとめ、グループごとにまちの教材としての魅力を発信するプレゼンを行います。コミュニケーションをとるのが得意な学生、情報を的確にまとめることができる学生、情報機器の操作に強い学生、気配りが上手な学生……それぞれのよさが光るプレゼンが、私はとても楽しみです。受験生のみなさん、あなたが得意なことを初等教育コースで生かしてみませんか?

2021年3月5日(金)掲載

第2回「私と学生」

元気の子

佐々木 浩(ささき ひろし)准教授

初等教育学コース

専門分野:体育、身体教育学

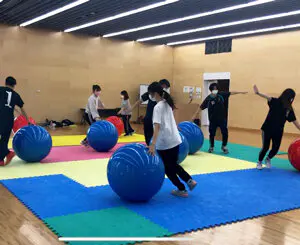

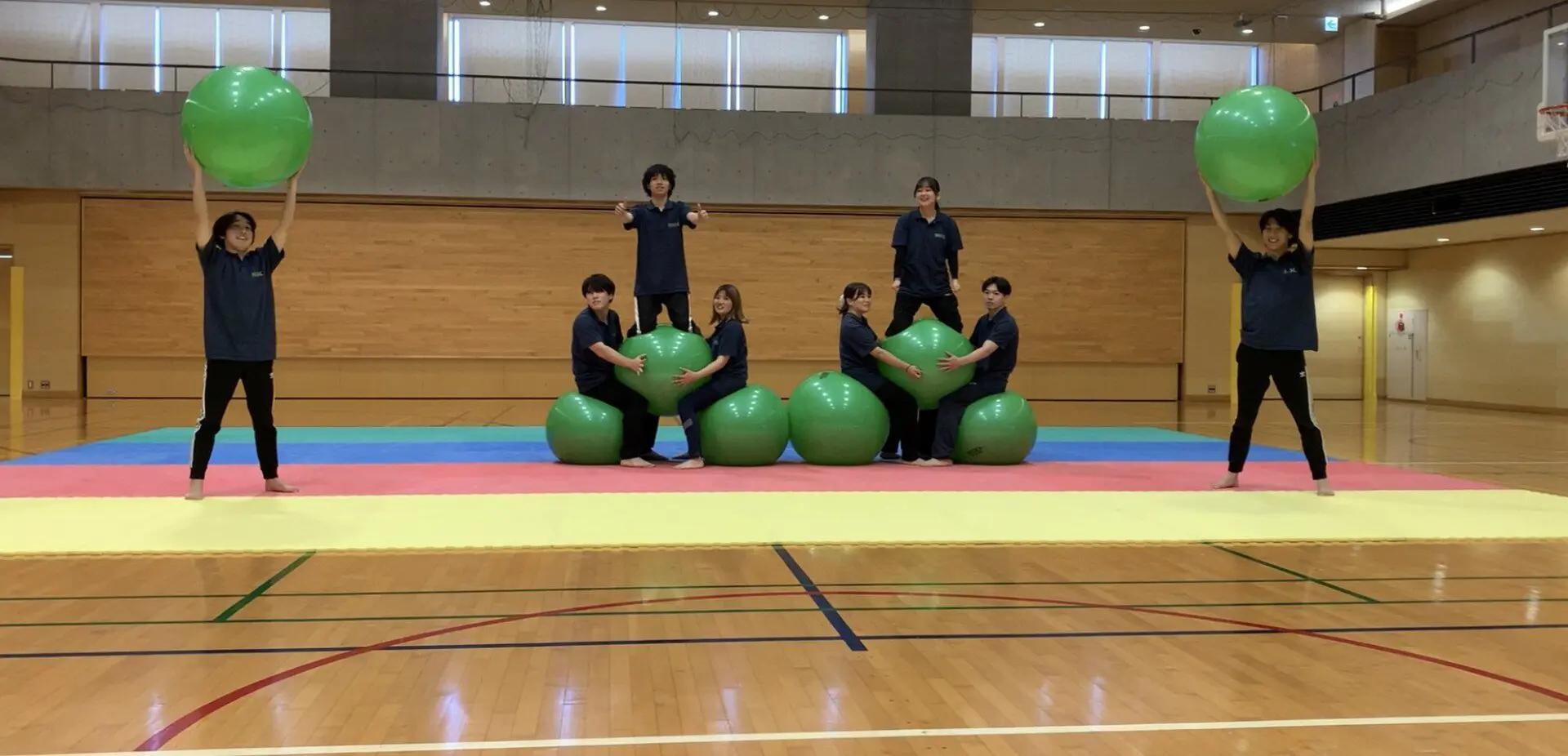

私の研究室では、よい体育授業について実践研究しています。また、バランスボールを使った実技も行っています。研究室の学生たちはみなバイタリティにあふれ元気です。まさに子供たちに元気を与える「元気の子」の集まりです。そんな彼らから私も元気をもらっています。今年はコロナ禍の影響で実施できませんでしたが、毎年研修旅行ではスキー・スノボを行っています。私もこの年でスノボデビューをしましたが、ゼミ生たちに元気をもらいながら楽しく過ごせました。やっぱり、元気があれば何でもできる!

2021年3月2日(火)掲載

第2回「私と学生」

思い出に残る学生たちの優しさ

田代 真(たしろ まこと)教授

日本文学・文化コース

専門分野:映画研究、比較文学・文化

学生さんたちとの思い出といえば、2年前の4年ゼミの皆さんのことを思い出します。

卒業間際の3月初め、恒例のゼミ旅行で男子3人、女子3人とともに伊香保温泉に向かいました。渋川駅から名所水沢観音を見学したのですが、そこは杉林の中、スギ花粉症の私は、呼吸もできないほどのアレルギー症状を起こしてしまいました(写真はその近くの名物のうどん屋さんでの女子3人の写真です)。伊香保温泉に着くなり、旅館の部屋で空気清浄にかじりついていたところ、心配した学生さんたちが名物の石段見物がてら薬局で抗アレルギー薬を買って来てくれました(涙……)。優しい学生さんたちのことがたくさん思い出に残っています。

2021年2月16日(火)掲載

第2回「私と学生」

後続するジェネレーションへつなぐ思い

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学コース

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

私がここに奉職したのは21世紀のはじまり、2001年。もう20年も経ってしまいました。光陰矢の如し。大学院を終える1996年に同志社大学で教員キャリアをスタートしてから25年。もちろん同志社時代の教え子の何人かと現在もつながり、そして2001年度入学生とも今も何人かつながっています。学生時代は1年生の時からずっと塾でバイトしていましたが、不思議なことに、そこでの教え子とも何人か今でも友だちのようにつながっています。今はSNSがあるので便利です。もう彼らも40歳を越えました。2001年当初は「特別活動実践演習」という2泊3日の授業を担当していました。今ではいい思い出です。私もみんなも若かった。そして17年後、大阪で活躍する2001年入学生2人とゼミ生(全員20歳以上)とで再会・乾杯! こうして先行するG(ジェネレーション)から後続するGへと熱い思いはつながれてゆきます。小学校教員になる者、一般就職する者、料理人と、多種多様。ますます先行き不透明な時代ですが、国士舘の卒業生なら「人間力」には間違いなし。この他にも語り切れないほどのエピソードがありますが、それはキャンパスで直にお会いできた時のお楽しみ。

2021年2月12日(金)掲載

第2回「私と学生」

届く便りに心が満たされる

仁藤 智子(にとう さとこ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:歴史学・日本古代史

人の縁とは不思議なもので、思いがけないところで「先生に習いました」と声をかけられます。多くの大学の教壇に育てられた私には、自分の親世代の学生にも恵まれました。あれこれ悩んだ時、学生からもらえたアドバイスや元気、勇気が、どれほど私を癒やし、奮い立たせてくれたでしょう。また、「教員採用試験受かりました」「結婚しました」「旅に出ました」「元気にやっています」「みんなでタコパやっています」など、届く便りに心が満たされます。フラッと研究室に寄ってくれる卒業生も嬉しいです。彼らが在学中、私は何か力になれたのだろうか、と自問しつつ、いつもみなさんの健康と成長を世田谷から祈ってます。(お便りお待ちしています!)

2021年2月12日(金)掲載

第2回「私と学生」

大学で鉄道や交通を学ぶなら国士舘へ

岡島 建(おかじま けん)教授

地理・環境コース

専門分野:都市と交通の歴史地理学

地理が好き、地図が好きという学生には鉄道好きも多い。地理教員の中にもそういう人は少なくない。ところが、鉄道や交通の地理学を学べる大学はあまりない。本学はその稀少な一校であり、その講義を担当しているのは私である。大学で鉄道や交通の勉強がしたくて本学に来る学生も多い。卒論でも交通の調査・研究をやりたい人は岡島ゼミでもよいが、卒論は自然地理や都市地理にしたいと、他のゼミに進む学生も少なくない。また、鉄道会社に就職する学生も毎年数名おり、卒業後鉄道会社の社員となったOBが大学に来て 在学生と交流する場面もある。

2021年2月9日(火)掲載

第2回「私と学生」

卒論を読む喜び

村田 裕司(むらた ゆうじ)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本近世文学

今回のリレーエッセイのテーマは「私と学生」ということですが、私は、今年の4年のゼミ生たちのことを取り上げようと思います。

大学の授業で学生と教員が最も親密な関係を結ぶのが、3・4年次で受講する「ゼミ」です。ゼミの教員は所属学生の卒業論文の指導を行うことになっており、私が担当している「近世(江戸時代)文学・文化」を研究するゼミでは、「学ぶことを楽しもう」をモットーに、学生たちそれぞれが、自由に研究テーマを設定して卒論に取り組んでいます。

ところが、今年度はコロナ禍のため、4年次に行うべき本格的な研究が阻害されることになりました。4年のゼミ生たちは、図書館や研究室の利用がままならない環境で、卒論を執筆することになったのです。大変に厳しい状況ですが、ゼミ生から送られてくる草稿を見る限り、それらは、見事に研究論文としての体裁を整えたものでした。困難な状況にあっても「学ぶことを楽しんでいる」ゼミ生たちを、私は誇りに思うのです。

2021年2月9日(火)掲載

第2回「私と学生」

学生からも学ぶことの多かったゼミ旅行

太田 麻衣子(おおた まいこ)准教授

教育学コース

専門分野:歴史学

私の専門は歴史学ですので、ゼミ旅行では「普段の観光では見過ごしがちな歴史や伝統、文化にまで踏み込むこと」を目標に、各地の史跡を巡りました。そうしたややマニアックな旅行を、教育学を専門とする学生たちがどのように受け取るのか、旅行前は少し気がかりだったのですが、実際に行ってみると、最後には学生たちが自ら石碑を見つけてはその内容を確かめにいくなど、自主的に歴史を掘り下げるようになっており、彼らの楽しそうな様子に、私もほっとすると同時にとても嬉しくなりました。

そして、「さすが教育学の学生!」と感心したのが、常に個々人がそれぞれで状況を楽しみつつも、周りを思いやりながら行動していたことです。なかには自分が将来、修学旅行で生徒たちを引率することを意識しながら動いていた学生もおり、彼らの和を大切にする心・夢に向かって成長しようとする姿には、教員の私も学ぶところが多く、とても心に残る旅行となりました。

2021年2月2日(火)掲載

第2回「私と学生」

個々人の観点

松野 敏之(まつの としゆき)教授

日本文学・文化コース

専門分野:中国思想・江戸儒学

学生たちと台湾研修に出かけた際、高台の街で休憩した。心地よい疲労感を抱きながら学生たちは眺めの良い遠景に魅せられ撮影していた(左の画像)。少し離れたところで「日常」を撮影している学生もいた(右の画像)。当然ながら、同じ場所で同じ景色を見ていても個々人の関心は異なる。海外であればなおさらであろう。意見交換の場では、学生それぞれが観点の異なる報告に学びを深めていたが、一番学んでいたのは私かもしれない。

2021年1月29日(金)掲載

第2回「私と学生」

刺激の多い卒業生の活躍

小野瀬 倫也(おのせ りんや)教授

初等教育学コース

専門分野:理科教育学、初等中等教育学、科学教育

2018年に卒業生との対談企画で紹介した、初等教育専攻(コース)2015年度卒業、大学院修士課程2017年度卒業の藤森詩穗さんのその後についてです。藤森さんは大学院修了と同時に川崎市立小学校に着任しました。今年度(2020)は着任3年目、5年生の担任です。今年はコロナ禍にあって、自然教室が中止となったそうです。そこで、子どもたちに自然教室に代わる思い出づくりにと「星空観察会」が企画されました。もちろん担当は、卒研理科(ゼミ)の卒業生である藤森さんです。10月に相談を受け、川崎市立中学校を定年退職された鈴木和夫先生(初等教育コースでもお世話になっています)、学生5人と共にお手伝いをさせていただきました。卒業生の活躍を見て、在学生も大いに刺激を受けていました。

2021年1月26日(火)掲載

第2回「私と学生」

ソフトテニス部の思い出

助川 晃洋(すけがわ あきひろ)教授(

教育学コース

専門分野:教育学

前任校・宮崎大学で、ずっとソフトテニス部の顧問をしていた。部の目標は、団体戦九州リーグで1部に上がること。高校の有力選手をスカウトできないどころか、経験者の確保すらままならないだけに、とても無理。そう思い込んでいたが、まさかが起きた。

ある年、春に女子が昇格。秋には男子が入替戦に進み、夜間の激闘を制して悲願達成。歓喜の瞬間の記憶は、暗闇とは逆に、いまもカラフルなままだ。こうした経験があるからこそ、「教師になって、部活の指導がしたい」という国士舘によくいる学生の気持ちが、私には(私なりに)わかる。教職科目担当者として応援したい。

2021年1月22日(金)掲載

第2回「私と学生」

つらい修行が病みつきに(笑)

吉原 裕一(よしはら ゆういち)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本思想史、倫理学)

3年生からは、演習が始まります。日本思想に関するテキストをじっくり読み込み、内容についてみんなで議論をする、卒論研究の中心となる授業です。最初はうまく議論ができないこともありますが、回数を重ねるうちに「考える力」「伝える力」「他者を理解する力」が身について、自分の成長が実感できるようになります。

演習では、議論の叩き台として「レジュメ」という資料を当番が作ってくるのが決まりですが、大変なので、なかなか当番を引き受けたがりません。そこで私が「来週は休講だなぁ」と言うと、みんな「それはイヤだ!」と。結局、「じゃあ、ボクやります!」と誰かが手を挙げることになるのですが……それこそ、学生の成長を一番実感する嬉しい瞬間なのです。自分のレベルを上げてゆく修行は大変ですが、それが楽しくなってきたら本当の学問です。みなさんも、大学で「学問という幸せ」に出会えるといいですね。

2021年1月22日(金)掲載>

第2回「私と学生」

学生とともに学ぶ新しいゼミ

桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師

地理・環境コース

専門分野:地理学、アフリカ地域研究

私は今年の4月に着任したばかりで、今年のゼミは3年生しか所属していません。まだ学生の人数は少ないですが、それぞれ観光や農業、交通、ものづくりなどの多彩なテーマに興味を持ち学んでいます。10月には3泊4日の野外実習に行き、学生がそれぞれに決めたテーマに応じて、商店街や駅前を対象に聞き取り調査などをおこないました。宿泊所では毎晩、面談の時間を設けて学生が収集したデータとにらめっこ。「こういう調査も必要?」「このデータをどう見る?」とディスカッションを深めるなかで、私も一緒に学ばせてもらいました。

2021年1月19日(火)掲載

第2回「私と学生」

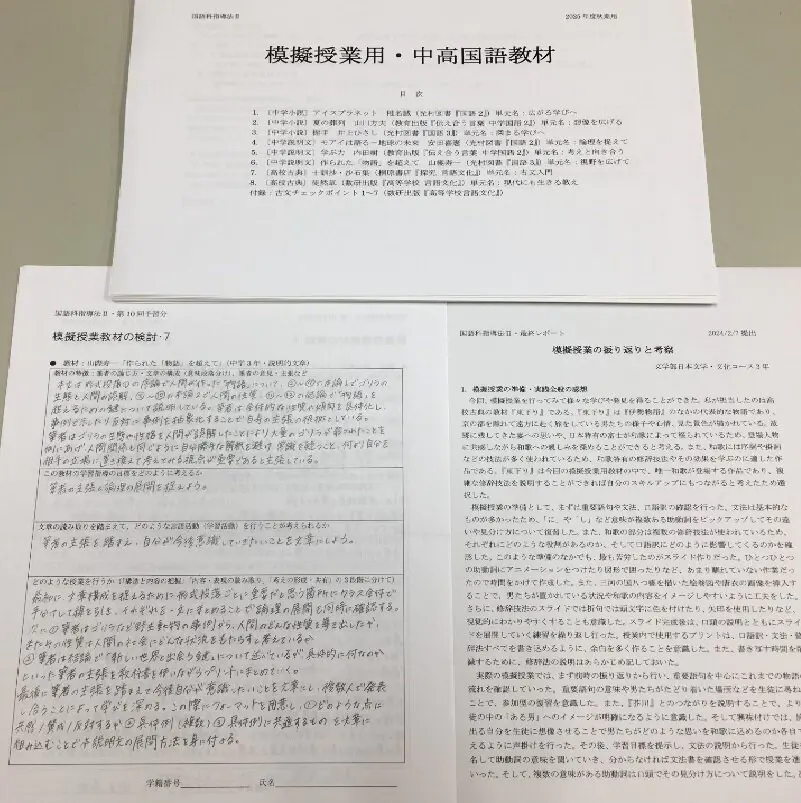

模擬授業で磨く「教える力」

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:教科教育学、初等中等教育学、日本語学

文学科では中高国語科の教員免許が取得できます。授業の解説を踏まえて教材研究から模擬授業の練習まで自身で行いますが、その中でも模擬授業の練習と準備は学生たちにとって難しいものとなっています。模擬授業に先立って行うリハーサルではとても授業になっていないという学生も、アドバイスを踏まえて何度も練り直していく中で、だんだんと授業の形を整え、模擬授業本番には格段に上達した姿を見せてくれます。もちろん1回の模擬授業で十分な実践力が身に付くものではないのですが、1回の授業を徹底的に追求する経験は教育実習につながっていきます。国語科の教員免許を希望する皆さん、ぜひ文学科で国語を教える知識と技術を一緒に磨いていきましょう。

2021年1月19日(火)掲載

第2回「私と学生」

やる気のある学生で作る野外実習

加藤 幸治(かとう こうじ)教授

地理・環境コース

専門分野:経済地理学

地理・環境コースでは野外実習が必修科目です。基本的に1年次向けの地理学野外実習A、2年次向けの地理学野外実習Bがそれぞれ1泊、3年次のゼミ単位による地理学野外実習Cでは3泊の泊まり込みで実習が行われます。また、あらたに地理学野外実習Dが選択科目としても今年(2020年度)から実施されるようになりました。日帰り2回の授業ですが、「やる気」ある履修生が参加する実習は教員・学生相互に充実した実習となりました。始まったばかりの授業なので、皆で・皆が「作る」授業といえるものです。「やる気」満々な人の参加を待ってます。

2021年1月15日(金)掲載

第2回「私と学生」

和気あいあいとよく学びよく学ぶゼミ

桜井 美加(さくらい みか)教授

教育学コース

専門分野:臨床心理学

私の専門領域は臨床心理学です。私の理想とするゼミは、「和気あいあいとよく学びよく遊ぶ」です。季節ごとに春はお花見、夏は花火大会にバーベキュー、秋はハロウィンパーティ、冬はクリスマスを楽しみます。ゼミ合宿ではキャンプをしたり、ミニチュアゴルフやテニスなどスポーツに興じたり、旅行を一緒にします。勉強は心理学の本をじっくりと読み、発表や質疑応答することで、専門的な知識を深めます。卒業論文は好きなテーマで取り組んでよいのですが、ゼミ生同士でサポートしあうこともあわせて学びます。授業では、グループワークを取り入れたアクティブラーニングの形式で進めます。特にケーススタディをするときは、自分が中学校の担任教師だとしたら、不登校で悩んでいる子どもにどのような声掛けをするか考えてもらいます。キャンパスは活気にあふれており、皆さんもきっと楽しいキャンパスライフを送ることができると思います。

2021年1月12日(火)掲載

第2回「私と学生」

学生の学生による学生のための合宿実習

眞保 昌弘(しんぼ まさひろ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:考古学

毎回私が楽しみにしている講義の一つに考古学実習がある。夏、春の長期休業期間に履修学生約50人が3週間ずつ、文化財の宝庫である栃木県那珂川町の廃校をお借りし、「学生の 学生による 学生のための合宿実習」を実施する。調査する遺跡の重要性や作業内容、注意事項の説明会を終えると、たちまち連絡網の整備、各種役割の分担、責任者の選定、日程日課の調整、資材機材の準備、自治体への挨拶や公共サービス手続き、布団やレンタカーが手配される。実習では当番制で炊事、洗濯、掃除、買物、風呂焚きはもちろんのこと、地域や役場の方々、保護者、OBなどの訪問をも対応する。さらに、つきものである病気、けが、食べ過ぎ飲み過ぎ、忘れもの、連係ミス、内輪もめなどのトラブルも枚挙にいとまがない。しかし、学生自らが一つ一つを見事に解決していくことになる。4年間で8回経験することになるが、年を重ねるごとに顔つきが変わってくるのがわかる。外面ではなく内面だ。責任を全うし、充実した時間を過ごした達成感が作用するのであろう、社会に出ても活かされ、ここでの仲間は生涯の友となる。そんな傍らで、「見ざる 言わざる 聞かざる」の修行は、私にとっても大切な実習の場となっているのだ。

2021年1月12日(火)掲載

第2回「私と学生」

少人数制で距離が近い文学部ゼミ

平 浩一(ひら こういち)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

国士舘大学文学部は、少人数制で、学生と教員の距離が近いとされます。その伝統は、特にゼミの中で、長年の間、受け継がれてきたものです。わたくし自身、歴代のゼミ生とは、語り尽くせない程の思い出があります。毎年、学生が卒業していく際には、成長した姿を嬉しく思うとともに、少し寂しい気持ちになるものです。これまでの卒業生がくれた、さまざまな色紙のメッセージ、そして多くの思い出。それは、わたくし自身のかけがえのない糧となり原動力になっています。これからも、多くの学生と出会うことになるでしょう。今後のみなさんとの新たな出会いを、楽しみにしています。

2020年12月25日(金)掲載

第2回「私と学生」

土地の文化を知るのに重要な「食の現地調査」

内田 順文(うちだ よりふみ)教授

地理・環境コース

専門分野:地理学

おそらく地理・環境コースに所属する学生の多くにとって、大学生活4年間の中で最大のイベントは3年次の「地理学野外実習C」ではないかと思います。例年私のゼミでも、私の専門である認知行動論地理に興味のある学生のほか、観光地理・文化地理・都市地理といった多様なテーマを指向する学生が各自のテーマで実習に取り組んでいますが、学生たちが終日現地調査に汗を流している4日間、実習Cに関する私の仕事はというと、実施直前までの学生のテーマ設定・調査目的・調査方法の指導やケアといった学術部門はほぼ終了しているので、実習中の最大の役目は、いかにして少ない経費の中で安価に実習地の名物料理や美味しい食事を手配するかになります。「食事」はその土地の文化や歴史を知るための重要な調査対象でもありますので。札幌巡検でのジンギスカン・寿司・ジンギスカンの食べ放題サンドイッチ形態の3日間、大阪巡検でのキタとミナミのバイキング食べ比べ、那覇巡検での連日のステーキ三昧、どれも土地の名物をおなか一杯食べている学生の姿が思い出されます(ただ残念ながら、近年は経理上の融通が以前ほど利かなくなってしまい、これらは文字通り懐かしい思い出となってしまいました)。

2020年12月25日(金)掲載

第2回「私と学生」

学生との「雑談」から生まれるもの

後藤 貴浩(ごとう たかひろ)教授

教育学コース

専門分野:スポーツ科学、地域研究、社会学

私にとって国士舘大学は5校目の勤務校になります。それぞれの大学や学科によって、学生との関係のあり方も異なりますが、共通して続けていることもあります。その一つに、研究室(ゼミ室)へ気軽に立ち寄ってもらうということがあります。

そこで繰り広げられる「雑談」はとても楽しく、私の仕事の活力にもなっています。しかも、ただ楽しいだけではなく、勉強になることもたくさんあります。

現在、私は卒業生と一緒に立ち上げたNPO法人(http://www.hitodukuri.com/)の運営に携わっています。このNPO法人も「雑談」から生まれたものです。学生さんたちとは、NPO法人の活動を通して、卒業後も楽しい時間を過ごさせてもらっています。

2020年12月22日(火)掲載

第2回「私と学生」

愛すべき「やんちゃな野郎ども」

秋山 哲雄(あきやま てつお)教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本中世史

どの学年にも「やんちゃな野郎ども」がいるものである。なぜか私はゼミ生でもない彼らになつかれ、飲み会にもしばしば誘われる。今日は三年生と、明日は四年生と飲み会。翌週は三年ゼミ、最後に四年ゼミのゼミコンパということもあった。多く支払うサイフ代わりだったのかもしれないが、卒業するときにネクタイや万年筆などを贈ってくれたりするので、それでチャラかもしれない。

最近は年齢のせいか、「やんちゃな野郎ども」はあまりなつかなくなった。今は、新しい学生との関係のもち方を、考えているところである。

<2020年12月22日(火)掲載>

第2回「私と学生」

今でも心に残っている学生たち

松田 俊哉(まつだ としや)教授

初等教育学コース

専門分野:絵画制作(芸術)、図画工作科教育

熱中のあまり全員分の素材を使い果たし皆を困らせたM

必要以上に卒論にかかり過ぎて精根尽きたK

卓越した授業力で「すぐに来て欲しい」と校長を唸らせた実習生M

授業料や生活費の全てを親に頼らず自分で頑張ったF

二つの教員採用試験合格を蹴って別の職に就いたU

人知れず汚れた美術室を黙々と掃除していたI

等々……懐かしいなあ……眩しいなあ

2020年12月18日(金)掲載

第2回「私と学生」

学生の成長を見る喜び

中村 一夫(なかむら かずお)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本語学

「正しい日本語を知りたい」「美しい日本語を身につけたい」などという学生の言によく接します。日本語学とはことばの御意見番のような存在であると考えているようです。しかし、事実を事実として正確に認識し、特定の価値観に基づく評価や判断はしないという学問のありようを知るにつれて、その種の問いかけはなくなっていきます。学びを深めることで自らが「正しさ」や「美しさ」を考えることができるようになるのでしょう。そして、その種のものは人を離れて存在するのではなく、自らの心の内にのみあることに気が付くからだと思います。こういうパラダイムシフトとでもいうべき学生の成長を見ることが、何物にも代えがたい私の喜びになっています。

2020年12月18日(金)掲載

第2回「私と学生」

「学生っていいな!」と感じる瞬間

栗栖 淳(くりす じゅん)教授

教育学コース

専門分野:教育学

これまでに、私立や国公立など、短期大学も含めて複数の大学で多くの学生のみなさんにかかわる機会がありました。私が学生時代を過ごした頃のややのんびりとした学生たち、私が憧れていた1960年から1970年あたりのエネルギッシュな学生たちと比べると、今の学生のみなさんは、概してとても落ち着いていてまじめだなと思います。私のゼミの学生に限ると、すこし遊び好きな、遊び過ぎな学生も多いのですが。でも、そうした彼ら/彼女たちが、研究室や一緒に一献を傾ける席で、例えば卒論や進路の話をするとき、例えば友人や将来の話をするとき、素晴らしく若々しく、時に大人で、しっかりした考えを持っていることに気がつかせられることが多々あります。

そんなとき、“ああ、学生っていいな!”と、心の底から思います。高校生のみなさんを大学は楽しみに待っています!!

2020年12月15日(火)掲載

第2回「私と学生」

ともに書き上げる卒論

夏目 琢史(なつめ たくみ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本近世史

毎年11月になると、4年生は卒業論文の準備で慌ただしくなる。とくに昨年度の私のゼミ生は、コースのなかでは最多である26名。manabaの掲示板を使った卒論の内容に関する学生たちとの応対が、昼夜休日を問わず繰り返された。掲示板は連日大盛り上がりであった。

学生たちはそれぞれに全く異なる問題をテーマとしている。はじめは曖昧な関心からスタートしたものが、苦しみながらも史料や参考文献を読み込んでいくうちに、一つのはっきりとした問題意識として洗練されていく。26個のテーマについて深く考えていく作業は私にとっても大変苦しいものであったが、一方でとても勉強にもなった。彼らが卒論で取り組んだテーマの一つ一つが、私の頭に焼き付いて離れない。

さて、26名全員が卒論を書き上げ、晴れて卒業することになった。しかしコロナ禍により卒業式などの行事はすべて中止となった。それがとても心残りである……。

2020年12月8日(火)掲載

第2回「私と学生」

学生たちと過ごすパワフルな野外実習

佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授

地理・環境コース

専門分野:自然地理学、地形学

私のゼミの人数は例年10~15人です。3年次の3泊4日の野外実習では、ゼミ生は自分たちで決めた4つほどのテーマに分かれて地形や気候などの野外調査を実施し、私はそれぞれのグループ間を行ったり来たりして指導します。たとえば今年の実習では、一日の最低気温を観測するために気象調査のグループと夜明け前に出かけ、ホテルに戻ると、朝食をとって私を待っている地形の調査のグループとすぐに出かけ……という具合です。なんだか一番忙しいのは実際に調査をしている学生ではなく、わたし? 今年の実習もヘトヘトになりました(笑)。

動画でゼミ紹介:

2020年12月8日(火)掲載

第2回「私と学生」

卒業後も続く絆

河野 寛(かわの ひろし)准教授

初等教育学コース

専門分野:応用健康科学、身体教育学、スポーツ科学

6年前に卒業したゼミ生で、東京教師養成塾を経て東京都の教師になった男子学生がいます。彼は飛び抜けて成績優秀だったわけではなく、また要領が良い方でもありませんでした。ただ人柄が良く、ゼミ長に選ばれました。彼とは、学外研修ではアンパンマンの遊具にも一緒に乗りました。そして東京教師養成塾で実施される特別教育実習の合間に研究室に来ては、たこ焼きを一緒に焼きながらいろんな話をしました。彼は、「小学校の先生になって、まずは自分のクラスの子どもたちを笑顔にしたい。そしてより多くの子どもたちを笑顔にするために校長先生になりたい」と語ってくれました。今では結婚して一児の父となり、夢に向かって毎日子どもたちと接しているとのこと。年末になると私の自宅に来て、近況を伝えてくれる彼の将来が楽しみでなりません。

2020年12月4日(金)掲載

第2回「私と学生」

互いに学びあい、理解を深めあう

磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授

地理・環境コース

専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論

私の専門は森林や草原などを対象とした植生地理学ですが、3・4年生が所属するゼミでは、生物の生態地理に関するテーマであれば、幅広いテーマの中から学生が学びたいテーマを選んでもらっています。そのためゼミは、教員の私を含めたゼミ生の皆で、さまざまな生きものの分布や生態についてお互いに学びあう場になっています。植生のほかシカやイノシシなどの哺乳類の研究がよく行われますが、鳥や魚、昆虫などについてのテーマ選択も自由です。とくに3年時の野外実習では、里山地域に行って皆で多種多様なな生きものを調べて報告しあい、地域の生態環境についての理解を深めていきます。私もこの実習を通して、さまざまな生きものについて学ばせてもらってきました。

2020年12月4日(金)掲載

第2回「私と学生」

卒論を通じて受け継がれるゼミの文化

郡司 菜津美(ぐんじ なつみ)講師

教育学コース

専門分野:教育心理学

4年間の学びの集大成である「卒業論文」は、郡司ゼミが一丸となって立ち向かう一大イベントです。3年生でゼミに入るとすぐに「卒業研究のテーマは何か」ということについて考え、論文の検索、卒論一次計画書の書き方などを4年生に教わり、「卒業論文」という活動に参加していくことになります。4年生が「分析手伝って」「論文の推敲お願い」と依頼すると、3年生は快く「来年の予行演習だ! ドキドキする!」と引き受けてくれますし、12月10日の提出間近になると「卒論提出まであと○日」と書かれたカレンダーを研究室の扉にかけて応援してくれます。そんな彼らが4年生になると、また新たな3年生が郡司ゼミに入り、同じように学び合いが始まるのです。郡司ゼミの文化はこうして作られ、維持され、変わり続けていきます。未来の郡司ゼミ生のあなた、郡司ゼミの文化を一緒に作っていきませんか。

2020年12月1日(火)掲載

第2回「私と学生」

松野ゼミの出発点

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

私の専門は森林や草原などを対象とした植生地理学ですが、3・4年生が所属するゼミでは、生物の生態地理に関するテーマであれば、幅広いテーマの中から学生が学びたいテーマを選んでもらっています。そのためゼミは、教員の私を含めたゼミ生の皆で、さまざまな生きものの分布や生態についてお互いに学びあう場になっています。植生のほかシカやイノシシなどの哺乳類の研究がよく行われますが、鳥や魚、昆虫などについてのテーマ選択も自由です。とくに3年時の野外実習では、里山地域に行って皆で多種多様なな生きものを調べて報告しあい、地域の生態環境についての理解を深めていきます。私もこの実習を通して、さまざまな生きものについて学ばせてもらってきました。

2020年12月1日(火)掲載

第2回「私と学生」

西洋史の世界へ

石野 裕子(いしの ゆうこ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:ヨーロッパ史

私は「考古・日本史学コース」に所属の西洋史担当教員です。学生に少しでも「西洋史」に関心を持ってもらおうと、研究室には歴史漫画、映画、ドキュメンタリーのブルーレイ、美術画集、博物館の展示会図録などを取り揃えています。もちろん、書棚に入りきらないほどあふれている研究書も「読んでみる?」と学生に適宜おすすめしています。時には、学生と研究室で宗教改革のボードゲームをして改革の厳しさを「体験」したりもします。今年度からゼミを受け持つことになりましたが、コロナ禍で残念ながら十分なゼミ活動はできていません。しかし、11月に開催された卒論説明会後にゼミで集まった時、幹事がオリエンテーションを企画してくれ、クイズ大会を行いました。ゼミ生の好きな食べ物や特技、各自のゼミの印象などが出題され、難しいことこの上なかったです。私もチーム戦に参加しましたが、全く役に立たず優勝を逃しました。西洋史楽しいですよ。みなさん、一緒に学びましょう。

2021年1月26日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

キャンパスが世田谷にあるということ:教育学的小考

助川 晃洋(すけがわ あきひろ)教授

教育学コース

専門分野:教育学

世田谷では、明治期に私塾や小学校が設置され、大正期、特に関東大震災以降になると、多くの人々が都心から移り住んできたのに合わせて、私立学校の新設や移転が相次いだ。近年の取り組みだと、区立全小・中学校における独自教科「日本語」や「9年教育」、桜丘中学校の校則、定期テスト全廃の実践がよく知られている。

つまり世田谷は、今も昔も教育改革のまちだ。教育学を専攻する者からすれば研究のネタ、教職をめざす学生にとっては参照事例の宝庫である。かく言う私も、学部の卒業論文作成時に、区内、小田急沿線に所在し、大正新教育をリードした某学園の図書館に通い詰める中で、ドイツ由来の貴重な資料を入手することはもちろん、東京郊外特有のハイソで文化的な雰囲気から様々な刺激を受けた。

世田谷のど真ん中にいるからこそできる。そんな地の利を活かした教育学の研究と学習をぜひ本学(部)でどうぞ。

<2022年10月26日(火)掲載>

第3回「私と国士舘」

教員と学生の距離の近さが強み

桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師

地理・環境コース

専門分野:地理学、アフリカ地域研究

私は保育園から大学院までずっと「公立」で育ってきました。そのため、国士舘は私にとって初めての「私立」です。公立育ちの私にとって私立大学は未知の領域で、着任前は「私立大学は大人数制で教員と学生のあいだに距離がある」という漠然としたイメージをもっていました。

しかし昨年、地理・環境コースに着任して感じたのは「教員と学生の距離が近い」でした。私は大学生時代、1学年30人の環境で地理を学びましたが、国士舘の地理・環境コースは1学年80人ほどです。最初は、この人数の学生とコミュニケーションがしっかり取れるのだろうかと不安もありましたが、授業やほかの教員のゼミ・実習の様子を見聞きし、教員と学生の距離は学生の多さに比例して広がるわけではないということがわかりました。また、人数が多いにもかかわらず、学生一人一人がしっかりと自覚を持ち、真面目に学習や研究に取り組む姿も印象的でした。

私は昨年からゼミや実習を担当し、今年は卒論生も見ています。私もこれまでの地理・環境コースの伝統を継ぎ、コミュニケーションを大切に、学生の学習をサポートし、学生にとって過ごしやすい環境をつくっていきたいと思っています。

2022年2月8日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

コロナにも負けない学生らの活気に感謝

石野 裕子(いしの ゆうこ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:ヨーロッパ史

国士舘に赴任してから早くも4年目が過ぎようとしています。考古・日本史学コース所属の西洋史担当の教員という立場になり、学生との距離はどうなるのかと当初心配していましたが、それは杞憂に終わりました。授業後、控えめにはにかみながら質問しにくる学生がいる一方で、元気よく研究室を訪問しにくる学生もいるなど、それぞれ個性は違いますが学生といい距離感を保つことができています。また、学生たちは想定していた以上に真面目で(失礼!)私語もほとんどなく授業を受けてくれるので、こちらも授業に熱が入ります。

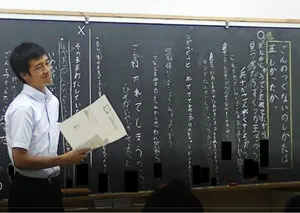

2年目から「現代史料を読む1」といった西洋史以外の授業も担当するようになり、昨年度からはゼミを担当することになりました。国士舘での初ゼミは21人の大所帯となり、しかもコロナ禍でリモート授業になってしまい、どうなることやらと不安でした。当然、3年次に行く予定だった研修旅行も行けず、ご飯会などの親睦会もできずにいます。しかし、今年度に入り対面授業が再開されたら学生同士が教え合うなど、ゼミの雰囲気はいいものでした。教育実習に行く学生5人(となぜか他ゼミの学生1人も参加)はゼミの前に勉強会を行うなど自主的な活動も積極的に行いました。5箇所も教育実習訪問に行くのは大変でしたが、スーツを着て黒板の前で頑張って授業を行う学生の姿を見ることができてよかったです。今年度担当している3年ゼミは学年の全体数が少なかったため15人と人数は減りましたが、それでも大所帯に変わりはありません。真面目に輪読の授業を行なっているのになぜか毎回笑いが起こる活気あふれるゼミになりました。こちらのゼミも学生同士が教え合う体制が整いつつあります。

コロナ禍で2年近く制限された生活に置かれているなか、国士舘の学生はそれぞれ工夫して学びを続けています。ハイブリッド授業に疲れ果てている私はそんな学生たちに励まされています。

2022年1月25日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

共に考え、共につくる

本間 貴子(ほんま たかこ)講師

教育学コース

専門分野:特別支援教育、知的・発達障害教育

私は国士舘大学に勤務して3年目になります。知的障害教育が専門で、主に特別支援学校教諭免許を取得するための授業を担当しています。(国士舘大学文学部教育学科教育学コースでは2019年度入学生より特別支援学校教諭免許状の取得が可能になりました。)特別支援学校教諭免許の取得を目指す一期生の学生は現在3年生で、特別支援の免許を取得するために勉強しています。

私が担当する授業では主に知的障害のある生徒への授業づくりと指導法を学んでいます。

この授業では、保健体育と地理・歴史・公民の免許を基礎免許とする学生が共にチームを組み、指導案や教材を考えて、模擬授業を行います。基礎免許の種別は異なるのですが、共に協力してグループワーク(協働作業)に取り組んでいる様子が窺えます。

それぞれの学生が集団の中でうまく意見を伝え、また、相手の意見を前向きに受け止めながら授業を考えたり、教材を作成したりしています。このような「共に考え、共につくる」姿勢は、特別なニーズのある子どもたちへの教育支援を行う上で欠かせないスキルです。

特別支援教育では、教師が独りきりで考えて、独りで授業を進めていくことはあまりありません。複数の担任で行うティームティーチングの授業が基本ですし、たとえ1対1の個別指導を実施するにしても、適切な指導計画を考えるうえで親御さんや心理士、福祉サービスに携わる方、医療関係の方など様々な方の意見をききながら共に連携して取り組むことがよくあります。

国士舘大学文学部教育学科教育学コースでは、1年生の時からグループワークをする授業があり(例えば「教育学の基礎」の授業では、チームでプレゼンをしたり、小グループで議論をしたりします)、共に考えて何かを一緒につくる力を身につけていく機会があります。

こうした力は、特別支援教育にかかわらず、社会に出てから必ず役立ちます。ぜひ国士舘大学文学部で一緒に学びましょう。

2022年1月25日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

学生のガチバトルは面白い!

吉原 裕一(よしはら ゆういち)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本思想史、倫理学

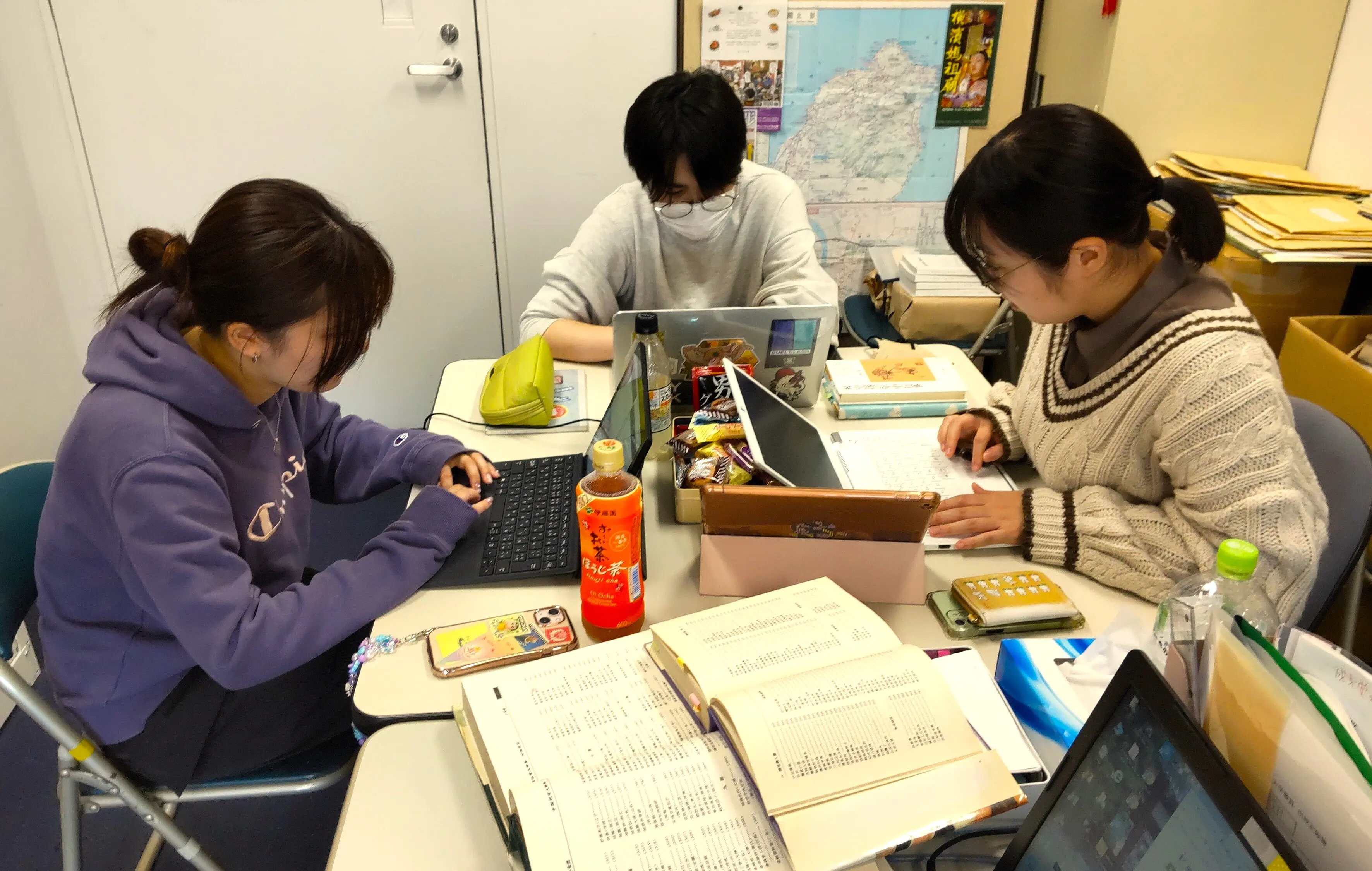

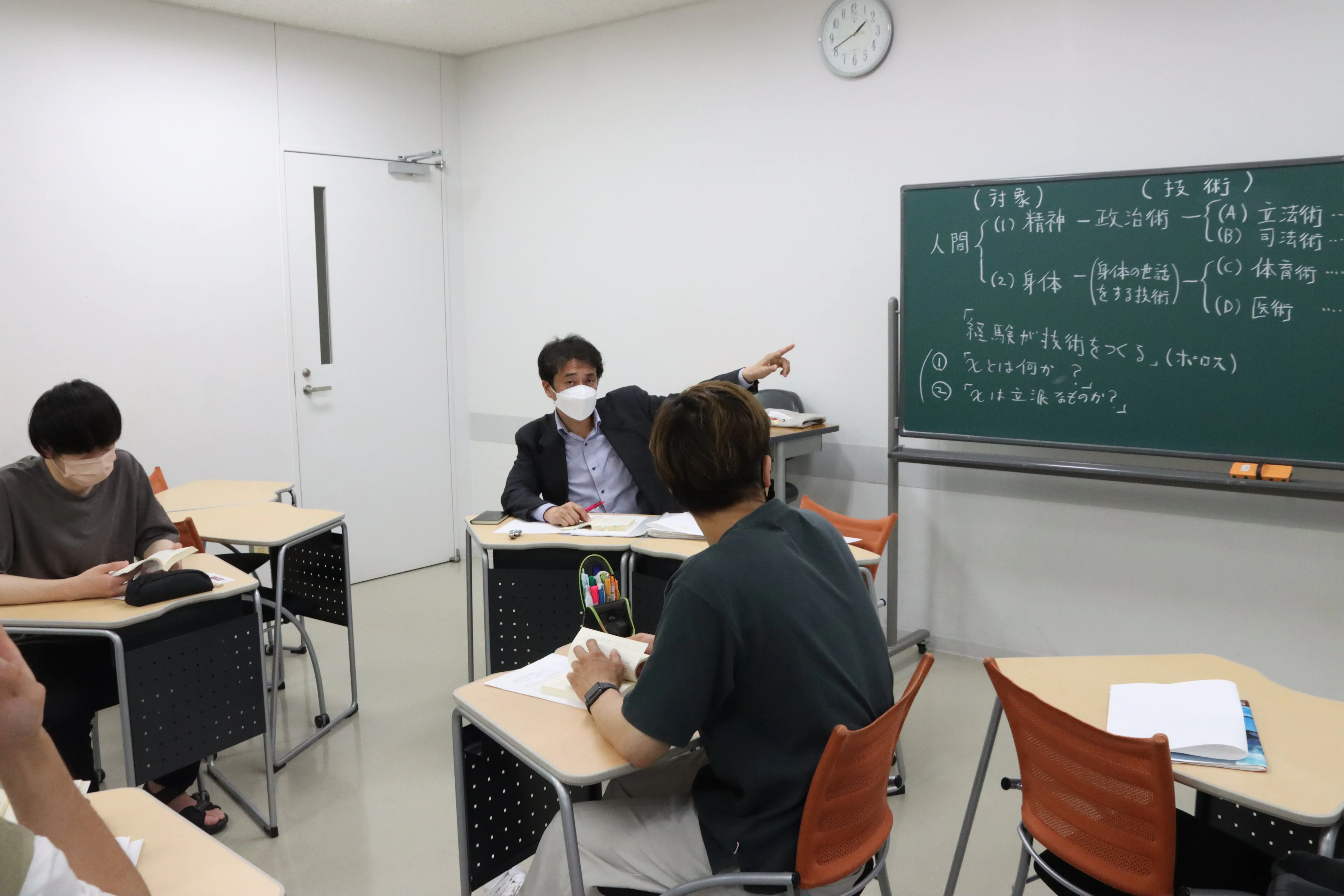

大学での学びは、授業だけではありません。自分を知り、社会を知るためには、他者との文化摩擦を味わうことも必要ですが、それには友人との「議論」が一番ではないかと私は思います。

「議論」は、いわばスポーツマンシップにのっとった「ケンカ」です。演習の授業は議論が中心ですけれど、面白いのは、むしろ授業を離れた自由な場外乱闘の方でしょう。部室のような学生部屋では、授業の空き時間などに、学生さんたちがお菓子を食べながら楽しく雑談している光景がよく見られました。テストやレポートの準備期間になると、テキストやノートを片手に、雑談がいつの間にか真剣な「議論」になっていることも。(写真はイメージです。普段は密を避けマスクを着用しています。)

こうしてトーク技術を高め、議論の作法を身につけた学生さんたちの話はとても面白く、私は通りすがりに聞き惚れてしまうこともあります。「活きた学び」によって、彼らが成長してゆく姿を眺めるのは本当にワクワクするものです。みなさんも、ぜひ大学で〈学問の自由〉の楽しさを味わってください。

2022年1月18日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

活気ある総合大学ならではの幅広い教養と実践力

桜井 美加(さくらい みか)教授

教育学コース

専門分野:臨床心理学

国士舘大学は2017年に創立100周年を迎えました。私が国士舘大学のキャンパスを初めて歩いた時の感想は、「活気にあふれている!」でした。私が特に感じる本学の特徴や良さとして、2つのことを述べたいと思います。

ひとつめは、総合大学であるということです。学生たちは自分の所属する学部やゼミでの勉強はもちろんのこと、総合教育科目では他学部の先生方の専門の話を聴き、学ぶチャンスがあります。例えば、私の専門領域(臨床心理学)の中で子どもを対象とした「遊びながらカウンセリングをする」という遊戯療法がありますが、プレイルームのスペースの広さや照明の明るさ、音響が望ましいかについて、建築家の先生の研究室を訪ねてヒントを得つつ研究することができます。その逆バージョンとしては、建築を学んでいる理工学部の学生が、住み心地の良い住宅とはどのようなものか心理学的に考えたいと思った時に、私が所属する文学部の心理学の専門の教員から学ぶことができます。

また私は、研究者として国士舘大学の総合大学という特徴を活かして、理工学部の先生方と一緒にコミュニケーションロボットとの対話による心理的効果の研究を始めています。

ふたつめは、防災・救急救助総合研究所があることです。総合大学の強みを活かし、救急医学ご専門の体育学部の先生方を中心に、防災に関連する建築、土木、地理、気象学、法律、心理学などありとあらゆる専門の先生方が関わり、多角的な観点から日本の社会を災害から守り市民の安全な生活維持、向上につなげるための研究が行われています。災難に遭われた方たちの救助など、学生によるボランティア活動を通じて大きな教育効果が現れていますし、また得られた知見を本や大学紀要に公表することで、日本のみならず国際社会にも貢献しています。そこには台風で土砂災害の被害に見舞われた地域についてニュースが流れた途端、翌日にはさっそく組織的に援助に向けて動いているチームが存在します。「人を助けるとはどういうことか?」を概念的に考えることが多い私にとっても、大いに参考になるところです。

幅広い教養と実践力も身に着けることができる国士舘大学で、学友と出会い、ぜひ一緒に私たちと学びましょう。

022年1月18日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

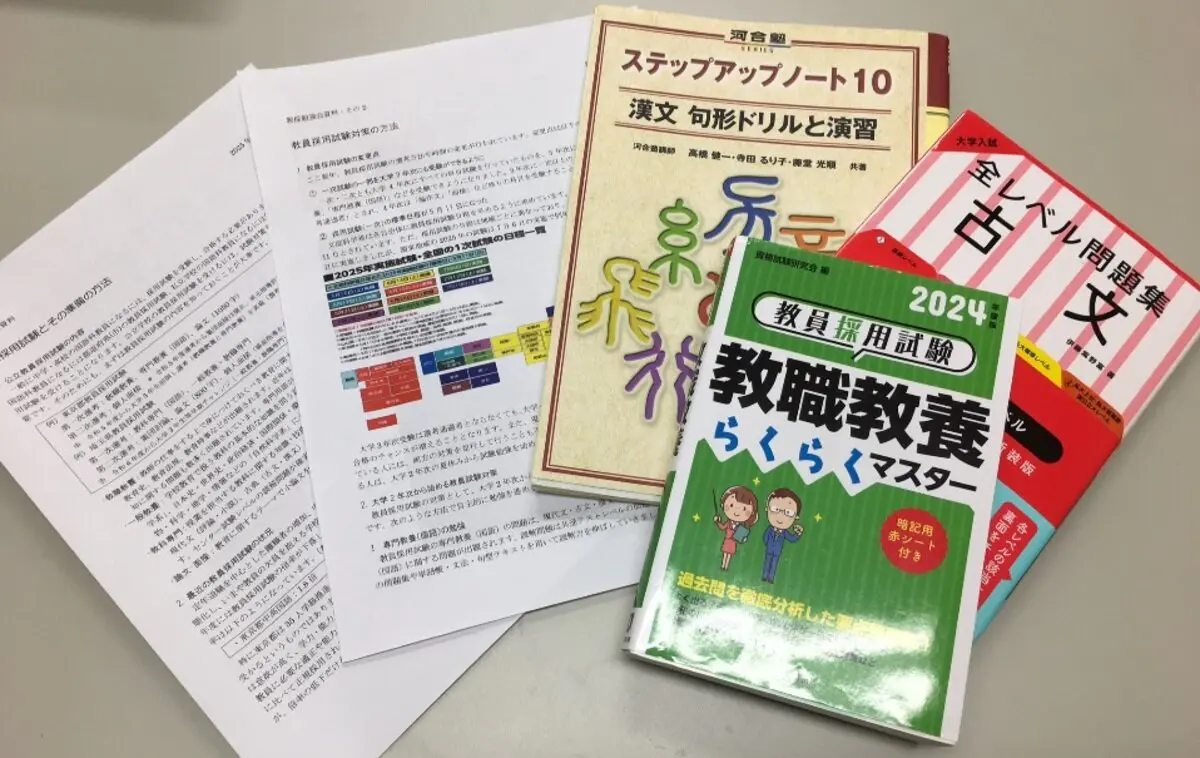

中高国語科教員を目指す皆さんのために

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:教科教育学、初等中等教育学、日本語学

本学の文学部では各学科で教員免許を取得することができます。文学科では中学・高校の国語の免許を取得できますが、ここ最近、国語の教員になることを目指して文学科に入学してくる学生が少しずつ増えてきました。

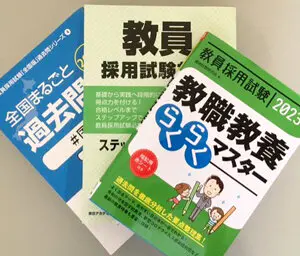

中学・高校の教員になるには、教員採用試験に合格しなくてはなりません。試験科目が多くて準備が大変なうえに、倍率も低くはなく、教員採用試験は教員志望の学生にとって高いハードルとなっています。そこで、文学科では教員採用試験を受験予定の学生を対象に「教採勉強会」を行っています。過去問を使って古文・漢文の読解演習を行ったり、面接の練習を行いながら教育の諸問題について学んだりしています。また、本学には教職支援室が設置されていて、小中高校の校長経験者が小論文や面接科目の試験対策指導を行ってくださいます。この他に、教員採用試験の対策講座も開かれており、中学・高校の国語教員を目指す学生に対するサポート体制が充実しています。

教員採用試験合格には十分な対策と努力が必要ですが、中高国語科教員を目指す皆さんには、これらを活用して、ぜひ夢を叶えてもらえたらと思っています。

2021年12月21日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

縁を感じる国士舘との出会い

加藤 幸治(かとう こうじ)教授

地理・環境コース

専門分野:経済地理学

ちょっと記憶が曖昧であるが、中学卒業前後か高校2年生になる頃までには、「地理」を大学で学びたいものの一つと決めていた。そんな時に、たしか高校で受けた、模試の志望校の一つに国士舘大学文学部の地理学専攻をあげた。「国士舘にも地理の専攻があるんだ」。この印象が私と国士舘の明確なる「出会い」である。

推薦で大学に進学することができることになった私は、結局、国士舘の地理を受験することも、もちろん入学することもなかった。もし、そこで入っていれば、「同僚」となった先生達(当時すでに国士舘の教員だった数名の先生)は、文字通り、私の「先生」であった訳だから、考えてみれば、「おもしろい」話である。もっとも、そこで入っていれば、今ここにこうしてはいないと思う。

「ぼくが歩いてきた 日々と道のりを ほんとは“ジブン”っていうらしい」のだから(笑)

2021年12月14日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

歴史ある国士舘から教育現場へ

山室 和也(やまむろ かずや)教授

初等教育学コース

専門分野:国語科教育

国士舘大学のイメージは、「体育またはスポーツ」というのが一般的ではないでしょうか。私も国士舘大学に赴任するまではそのようなイメージを持っていました。そして、文学部教育学科の存在も恥ずかしながら知りませんでした。その中に、小学校及び幼稚園の教員養成課程としての「初等教育コース」があり、開設50年以上の歴史があるということも。

その歴史と伝統のある大学に勤めて15年になり、最初に自分が関わった卒業生も現場では30代半ばの中堅教員の仲間入りです。東京都などでは主任教諭になっている人も出てきています。コース自体は一学年の学生数は40名程度の小さなものですが、教員志望の学生が圧倒的に多く、その8,9割が学校現場に就職していきます。そのような彼らを送り出すことが私の仕事の中心なのです。その一方で、送り出した後にも大学との接点をもってこれからの学生の学びに貢献してくれる卒業生との再会もあります。写真は、平成23(2011)年度卒業の田中大輔さんの現任校での授業風景です。彼は学生時代、東京教師養成塾の塾生としても学び、その後、東京都の教員として経験を積んでいく中で、さらに授業力を上げるため勤務校のある江東区の授業支援改善事業に参加していました。偶然にも、私がその事業の講師として関わっていたので、彼の授業の指導講師として再会することができたのです。この事業では現役の学生も授業を参観できてその後の協議にも関われるもので、初等教育の先輩の授業を後輩がみて学ぶ絶好の機会を得ることができたのです。

国士舘は教員養成の大学という顔を昔から持っているのです。そのことは、教育現場に出て改めて実感することでしょう。そのことで助けられることも数多いことでしょう。そして、今学んでいる学生やこれから学ぶ人たちも皆、国士舘の顔を伝統として受け継いでいってくれると信じています。

2021年12月14日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

文献史料を使った異文化体験

小川 快之(おがわ よしゆき)教授

考古・日本史学コース

専門分野:中国近世史

中国の伝統文化には、同じ東アジアと言っても、日本の伝統文化とは異なる多くの面白い文化があります。中国の伝統文化に関する文献史料と言えば漢文(古典中国語)で書かれたものがほとんどで、読むのが大変そうに思う人もいると思いますが、少しでも読めるようになると記事に書かれた面白い文化に触れて、異文化体験をすることができます。そうした作業を通じて様々な価値観を知ることは、私たちの異文化理解力や柔軟に物事を考える力を高めてくれます。

私の専門は中国史で、主に中国の近世(宋代から清代)の社会や文化を研究しています。国士舘大学は、実は中国史に関する教育・研究の歴史は長く、文献史料や研究書など関連書籍の図書館の蔵書数は他大の図書館に比べてとても充実していて、図書館所蔵の書籍だけでも、専門性の高い研究を行うことができます。また、アジアを重視する校風もあり、中国史や中国の伝統文化に興味をもつ学生も比較的に多く、レベルの高い卒業論文を書く学生もいます(写真は卒論作業や伝統楽器作り体験の様子です)。ゼミは学生の皆さんと共に考えながら進めるというのが私の基本的な教育スタイルなのですが、私が気に留めていなかった興味深い論点を指摘する学生もいて、私自身の研究を進める上でもよい刺激になっています。

考古・日本史学コースには中国の伝統文化が形成・完成した中国の近世を学ぶゼミがあります。中華圏(台湾や香港も含む)の伝統文化(食文化、年中行事、民間信仰、伝統芸能など)に興味がある皆さんはぜひ入学して、私たちと共に文献史料を使った異文化体験を楽しんでほしいと思っています。

2021年12月7日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

忘れられない国士舘のイメージ

村上 純一(むらかみ じゅんいち)教授

教育学コース

専門分野:教育社会学、シティズンシップ)

初めての本務校として、国士舘大学文学部教育学専攻(当時)に着任したのは、1996年の春、35歳の時でした。当時、外から見た国士舘大学のイメージは「硬派」や「応援団」といったものでした。いざ入ってみると、学生たちの、後輩への面倒見の良さと気配りの細やかさ、私に対しても気さくに接してくれることなどに心動かされ、イメージが大きく変わりました。1年目は授業の準備や専攻の雑務に追われて、文学部のユニークな教授陣と長時間の教授会に驚く暇もなく、あっという間に過ぎていきました。それでも若かりし頃の私の写真を見ると、学生たちに感化されたからでしょうか、とても清々しい表情をしています。それから四半世紀が経ち、若手から中堅へ、中堅から古兵へと立ち位置は変化しましたが、今でも時々思い出すことがあります。それは3月の学位記授与式の頃、心の中で1年間を振り返ってみたときに浮かんだ言葉が、「僕はこの大学が好きだな。」だったことです。

2021年12月7日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

さよならだけじゃない

久保田 裕次(くぼた ゆうじ)

考古・日本史学コース

恥ずかしながら、私は入学するまで国士舘を訪れたことは一度もなかった。入試すらデリバリーで、自宅から最も近い会場で受けた。というのも、史学科のある大学であれば何処でもよいという気持ちがあったためだ。初めて国士舘へ足を踏み入れた時、想像していたよりも綺麗な校舎だと感じた。また、文化財に登録されている大講堂に歴史を感じ、少し嬉しくなった。専門的な授業が増えるにつれ、専任の講師の方と飲み会をするくらいには親しくもなれた。何よりも得難かったのは、コロナ下でも関わりを保っていける友の存在であった。私にとって、国士舘は人との繋がりをくれた場所である。

大学生活は人生最後のモラトリアムだ。学問を学ぶことは勿論大事だが、それだけに時間を費やすのは非常に勿体ない。バイトをして、遊んで、出来れば本を読むといい。心を豊かに育てること。卒論を書かなければならない時期までに、どれだけ自分の感性を豊かにできるか、人との繋がりを増やせるかどうかで卒論の出来も変わってくると思う。冗談ではなく。

そして、コロナ下においては人との関わりが希薄になりがちだが、だからこそ一人でもいい、友と呼べる存在をどうか作って欲しい。社会人になると同期は出来るが、彼らは友人ではない。どうしようもなく気持ちが落ち着かない時、助けてくれるのはこのモラトリアムで出来た友である。

最後にもう一つ、自分の所属するゼミや専門分野の先生方とは親しくなっておくとよい。親身になって相談に乗ってくれる。 狡賢いくらいが丁度いい。そういう人が、結局一番上手く生きていける。 「さよならだけが人生だ」という言葉を何処かで聞いたことがあると思う。しかし、この期間に得た繋がりは一生物だと私は思うのである。

2021年11月30日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

ゼミ合宿の思い出と国士舘大学

平 浩一(ひら こういち)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

国士舘大学の文学部は、少人数でゼミが構成されており、教員と学生の距離が近いのが特色です。私のゼミは、毎年、全員で合宿に行っています。写真は、数年前の合宿で、起雲閣へゼミ生全員で行った時のものです。起雲閣とは、太宰治や谷崎潤一郎、志賀直哉、山本有三ら多くの文学者と深く関係する重要な建築物です。そうした学術的な話はもちろん、合宿ならではのやわらかい話も含め、毎年、合宿は非常に充実した時間になります。

こうした和気藹々とした雰囲気が、国士舘大学のゼミの活発さを示していると言えるでしょう。コロナ禍の影響で、しばらく合宿も自重していますが、早くゼミのみんなで、再開できることを願っています。

2021年11月16日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

「教師0年」を学生とともに学ぶ

千葉 昇(ちば のぼる)准教授

初等教育学コース

専門分野:社会科教育 総合的学習 教育実践開発

大学附属の小学校現場で鍛えた日々は、よりよい授業を子どもと創るために、自らの授業実践力向上に全力を注ぐ日々でした。それは同時に、若い現役の先生方の教師力を如何に高めるかの切磋琢磨の日々の積み上げでもありました。

毎年秋には、初めて現場で学ぶ大学3年生の教育実習生が150名ほど来ていました。この学生たちとは、事前・事後指導の大学授業でも出会いました。

そんな中で、教師生活をスタートさせる以前の「教師0年」ともいうべき学部4年間に、一体何を学び、何を身につけておくと、よりよい教師として、よりよいスタートが切れるのかを考えさせられるようになりました。そんな「教師0年」を、学生とともに考え学ぶ場を求めたことが、国士舘の初等教育との出会いでした。

「自ら動いて子どもを動かす」「ともに動いて子どもと考える」は、今でも変わらない、人に正対すべき教師としての大切なモットーです。

2021年11月16日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

忘れられない国士舘のイメージ

鈴木 裕子(すずき ゆうこ)教授

教育学コース

専門分野:教育学

それは私がピカピカの新卒の頃。横浜市新採用教員として同期入職したNさんは国士舘大学体育学部出身でした。柔道部で故斉藤仁さんとチームメイトだったそうです。がっしりした体格でこわそうな外見とは裏腹に、子どもたちに優しく寄り添う素晴らしい先生でした。

ある日Nさんたちと一緒に帰宅途中、人通りの多い駅前で、角刈りの若い男性がすれ違いざまNさんの肩がぶつかったと絡んできました。私たちは思わず後退りして他人のふり。そのときNさんは男性が担いでいた柔道着にふと目をとめ、彼に向かって何かを言いました。次の瞬間、彼の表情は一変。「申し訳ございませんでした」と平謝りする男性に、「もうこんなことをするんじゃないぞ」と諭すNさんの姿が印象的でした。以来、国士舘といえば正義を重んじる体の大きな学生が柔道着姿で闊歩する風景を勝手にイメージしていました。

…それから数十年。初めて世田谷キャンパスに足を踏み入れてびっくり。全然違う(笑)。でもスポーツがさかんで活気にあふれたキャンパスであることは間違いない。そして教育学コースの学生さんはあったかいハートの持ち主が多く、みんな仲が良い。国士舘でそんな学生さんたちと出会うことができて本当によかった♡と、いつも思っています。

2021年11月9日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

学生同士の活発な交流が魅力

青木 聡子(あおき さとこ)講師

初等教育学コース

専門分野:幼児教育

国士舘大学に着任した当初、私は、初等教育コースの学生同士の交流が活発なことにびっくりしました。コースで行う行事の運営はもちろんのこと、初等教育コースに所属する学生が中心となっていることが多い教育系ボランティアサークル・部の活動を通じて、横だけでなく、縦のつながりもあるというのは大学では珍しいのではないかと思います。児童の宿泊行事の引率や小学校での教育ボランティア、学童保育のアルバイトなどを先輩から紹介してもらう学生も多くいるようです。

今年度は、カリキュラムの関係で2年生と4年生が一緒に履修している模擬保育の授業があるのですが、そこでも、学年を超えて活発な意見交換が行われています。教育実習を終えた4年生からは、やはり鋭い意見がでますし、初めて模擬保育を行う2年生も、先輩の姿に刺激を受けて、熱心に教材研究をしています。よいモデルとなってくれる先輩や迷った時に相談に乗って(ちょっと背中を押して)くれる先輩がいる。それが、国士舘の初等教育コースの魅力ではないかと思います。

2021年11月9日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

学生と教員がともに育つ「学び舎」

仁藤 智子(にとう さとこ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:歴史学・日本古代史

自宅からいくつもの路線を乗り継ぎ、三軒茶屋駅で地上にでて世田谷線に乗り換えます。落ち着いた住宅街を縫うようにして進む世田谷線は、四季折々の草花に彩られ、時にはタヌキの親子を見ることもできます。松陰神社の荘厳な鳥居や桂太郎墓を守る桜の古木を見ながら、蒼天へとまっすぐ延びるイチョウに迎えられて国士舘大学があります。決して広いとは言えない構内には、建学の森、講堂前の桜や梅・欅など緑があふれています。学生は素朴で素直、学問に目覚める学生もいれば、学問以外に情熱を傾ける学生もいます。近年はとみに女子学生が増えて、明るく朗らかな雰囲気となってきたことは歓迎すべきでしょう。図書館も充実しており、世田谷本館のほか多摩と鶴川のキャンパスにも置かれています。7学部を擁する総合大学にふさわしく、多様な蔵書を有しています。私の授業では、日本古代の事象を課題として、学生が図書館を走り回って目的の史料を探し、リファレンスを駆使して発表を組み立てていくことを試みています。学生の斬新な視角や柔軟な発想から、私自身学ぶことも少なくありません。ここ国士舘大学は、学生たちだけでなく、教員である私にとっても得難い「学び舎」です。

2021年11月2日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

初等教育コースから学生たちの生の声!

佐々木 浩(ささき ひろし)教授

初等教育学コース

専門分野:体育、身体教育学

初等教育コースの学生は、明るく素直でとても仲が良いです。それは、同じ目標に向かって切磋琢磨しているからではないでしょうか。とても活き活きとしていますね。

そんな学生たちの声を、佐々木研究室から紹介します。

○少人数のゼミなので、学年を問わずにみんなで仲良く活動をしています!

○体育ゼミではGボールの運動を通してみんなで楽しく活動しています!

○写真はGボールを使った教材作成です!このような活動を通して仲良く活動をしています!

○初等教育コースは、全体で行う運動会・音楽会が隔年で行われ、教師としての実践を積めるコースです!

○学生数が他と比べて少ないので、学生と教員の距離が近く、アットホームな雰囲気の中で学習できます!

○初等教育コースは、教員になるための知識・技能を身に付けることができます!

○初等教育コースは、横の繋がりだけでなく縦の繋がりも濃いので、教師になるために必要な力を身につけることができます!

〇初等教育コースは、学年に関係なく教師になるために協力して切磋琢磨しています!

2021年11月2日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

考古学研究室に所属して40年

眞保 昌弘(しんぼ まさひろ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:考古学

史学地理学科考古日本史学コースの前身である国史学専攻に1982年に入学し、ここで初めて強いられることのない、本当の意味での学びに出会うことができました。考古学研究室では、夏休み、学園祭、年末年始、春休みの長期休暇を利用して90日近くを関東から東北地方にかけての遺跡で発掘調査にたずさわることができました。また、週3回、研究室に泊まり込み発掘調査によって出土した資料の整理、検討、報告書の作成を行いました。さらに、卒業論文の執筆など研究面では研究室所属の1年生からOBを含めて喧々諤々、共に切磋琢磨をしてきました。これらの貴重な学びを通して、仲間は研究者、教員、学芸員、発掘調査員、企業人として大いに活躍しています。OB会では、もし、あの時、この場所で学んでいなかったら、いまの自分はなかったと、毎回同じことを言って懐かしんでいます。

あれから40年が経過しましたが、熱気あふれた学生(後輩)たちとの考古学研究室での学びあいは、昔も、今も、そして、これからも、かわらない私の財産となっています。

2021年10月26日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

将来につながる実践的な学び

秋山 哲雄(あきやま てつお)

考古・日本史学コース

史学地理学科考古・日本史学コース(在学時は考古・日本史学専攻)に在籍していた私は、1年次から「史料学実習」、2年次には「史料を読む」という科目を履修していました。「史料学実習」では、くずし字の読み方や古文書の取り扱い、「史料を読む」では、古代から近現代までの活字化された文書の読み方を学習できます。

大学で日本史を学ぶうえで、当時の史料を読むことは必須であり、それが魅力と言えますが、このように早い段階から史料の読み方を学習できる大学は実はあまり多くはありません。私の場合、早い段階から実際の史料に触れたことで、徐々に日本史への興味が深まり、現在の仕事にもつながっています。

現在私は、博物館施設で学芸員として働いています。本来の専門は中世史ですが、業務にあたる中では、それ以外の時代の史料を読む機会も数多くあります。大学時代の実践的な学びが、さまざまな時代の史料を読むのに活かされていると感じています。

2021年10月19日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

社会という大海原に向けて大胆にチャレンジできる場所

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学コース

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

いろいろな大学で教えてきましたし、今もいくつかの大学で非常勤として教えています。それぞれに独特のカラーがあります。そこで特に国士舘の魅力というか、学生の一番のよさは、その優しい人柄、愛嬌とガッツです。世田谷全学部合同の教育基礎論や総合教育科目としての教育学、そして道徳教育等と国士舘では初等教育コースに限らず、学部を横断して大学院も含め、じつに数多くの学生と幅広く接してきました。ここに総合大学としての最大のよさがあります。教育に関する研究成果は、主に『教育にできないこと、できること』としてまとめ、最新知識を定期的にアップデートしています(まもなく第5版刊行)。

学生の主体性を重んじる自由な雰囲気の卒研道徳(ゼミ)では、さまざまな研究テーマを学生が取り上げ、卒論やレポートとして形にしてきました。多すぎて一人ひとり名前はあげられませんが、小中高教員になったり(もう管理職に近い者も)、防衛や警察や消防で活躍したり、なかには大学と事業で活躍する卒業生もいます。もちろん一般就職者も多数。卒業後の今では、他学部や他大学の卒業生もあわせてすでに25年以上、交流を重ねています(コロナ禍で飲み会ができないのは残念!)。すべては学生のモチベーションしだい。何になるかは、あなたしだい。ここでは勉強、サークル、あるいはボランティアなど、貴重な青春の思い出を各自で自由自在に実らせることができます。学生いわく、社会という大海原に向けて大胆にチャレンジできる場所。それが国士舘、だそうです。座布団3枚!!!

2021年10月19日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

教員になったA君――国士舘大学の卒業生

松野 敏之(まつの としゆき)教授

日本文学・文化コース

専門分野:中国思想・江戸儒学

ある年に入学したA君は中学・高校と部活の野球を熱心にやってきた。同じように部活をがんばってきた友人達がすぐに出来た。A君の将来の希望は、中高の教員となり野球部を指導することであった。ただ、A君の学力には不安があり、卒業論文について「読書が嫌いなので、本を読まずに出来るテーマはありませんか?」と発言し、教員の不安を増大させた。

しかし、A君には興味を持つという長所があった。最初からつまらないと決めつけるのではなく、大学での学びと自分の知識が結びつくと、とても楽しそうだった。少年達に野球を教えることも怠らなかった。教員採用試験の過去問題集も当初は酷い解答であったが、四年生になる頃には成長が感じられた。

入学時の姿からは予想外に、A君は教員採用試験に合格した。現在は都内の中学校教諭として元気に働いている。全体からすればA君は例外かもしれないが、A君にとっては国士舘でなければ今はなかったであろう。

2021年10月12日(火)掲載>

第3回「私と国士舘」

多様なつながりを大切に

小野瀬 倫也(おのせ りんや)教授

初等教育学コース

専門分野:理科教育学、初等中等教育学、科学教育

7月30日に大学院教育学専攻博士課程3年生 石川正明さんの中間発表会がありました。緊急事態宣言下での開催となりましたので、対面とZoomによるオンラインのハイブリッド開催でした。石川さんは、私の研究室に所属している大学院生です。また、研究テーマが理科教育ですので、初等教育コースの小野瀬研究室のゼミ生(学部3年生,4年生)も参加しました。学部生にとっては、かなり難しい内容となりましたが、現職の先生が大学に通って研究している姿は大きな刺激になったと思います。

石川さんは、現職の小学校教師です。また、横浜市の「『匠』の授業」の授業者や横浜市優秀教員奨励賞に選ばれる等の経歴の持ち主です。このように現職教師の方々(もちろん卒業生も含めて)と授業研究会や自主的な勉強会などの場面で交流ができるよう、機会を設けてきました。コロナ禍においては、学会もリモートによる開催が主で、他大学の学生と直接交流する機会が減ったことが何より残念です。何とか機会を増やしたいと考えています。

実は中間発表会の前日に、川崎市総合教育センターで研修講座がありました。私はその講師を務めましたが、その場にも3名の卒業生が参加していました。すっかり一人前の教師として活躍しているように思えました。うれしい限りです。このように、色々な場面で私と卒業生、卒業生と現役の学生、卒業生同士がつながっていることが、何よりもうれしいことです。

2021年10月5日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

教材研究を通じた学びで得られるもの

松田 俊哉(まつだ としや)教授

初等教育学コース

専門分野:絵画制作(芸術)、図画工作科教育

ハードなイメージの国士舘大学に初等教育専攻(現コース)というソフトな学科があるのを知ったのは教員公募に応募した1993年でした。当時、遠く離れたウィーンの美大に留学中の私には全く現実味がなかったのです。翌年に赴任し、明るく開放的な学生の皆さんと接するうちに、要らぬ先入観なんぞ吹き飛んだのは言うまでもありません。

さて、授業で特に大切にしているのは教科教育の教材研究です。「一に教材二に教材三に教材」と言われるほど、教師を目指す者にとって教材研究は不可欠です。私が担当の図画工作科では、1~2年の教材観に基づく実技制作と、3年の教科教育法の指導案作成と模擬授業を通して、学生が図工科指導の能力を身に付けていくよう仕向けています。具体的には学習目標、教材制作、教材開発、授業の計画立案、評価法、指導法というものです。

大学での学びや経験を通して「そうは問屋が卸さない」という気持ちが生まれたらいいですね。これまでとは「何かが違う」と感じるでしょうし、それは何かが分かりつつあるという証しです。ある事を理解したら他のいろんな事が見えてきた、という経験はありませんか。「教員採用の近道って何?」と問われたら「地道な積み重ねだけ」とだけお答えします。

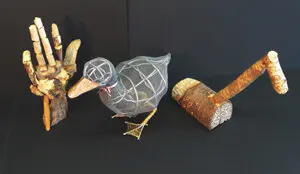

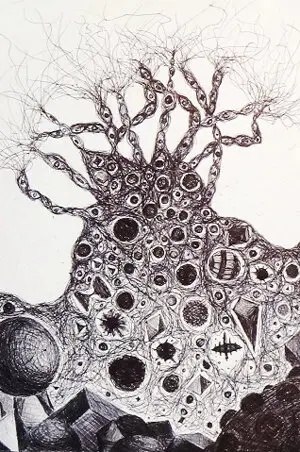

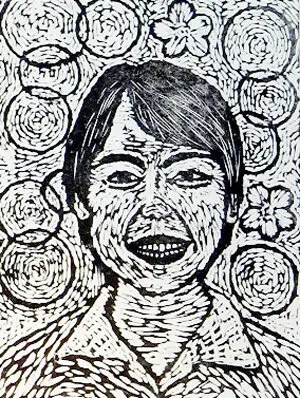

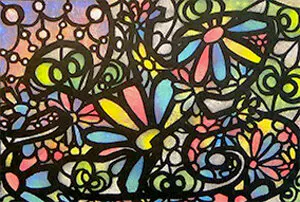

ここでは図工科の教材研究の成果を学生さんの実技制作でご紹介しましょう。

2021年10月5日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

地道に頑張ることの魅力!

夏目 琢史(なつめ たくみ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本近世史

国士舘に来て5年目になりました。考古・日本史学コースの学生は、毎年100名ほどです。もちろんいろんな学生がいます。やんちゃな学生もいれば、とてもまじめな学生もいます。日本史が大好きな学生もいますが、そうでない学生もたくさんいます。

ただ、みんなに共通しているのは、教科書に載っているような日本史の知識をたくさん覚えることではなく、地域に眠る遺物や古文書と地道に向き合い、忘れられた過去の人物を発見し、その人生について深く考えることに大きな価値を見出していることです。これは端からみれば、地味で笑われるかもしれません。しかし、知識を身につけて賢くなった気になるよりも、もっと大切な「何か」が、ここにはあるような気がします。

よく「日本史なんか社会では何の役にも立たないよ!」と言われます。たしかに日本史の知識が“仕事”のなかで活かされることは稀でしょう。しかし“仕事”だけが“人生”ではありません。これまで誰も注目しなかった史料に目を向け、そこから社会や人生について自分なりに考え、それを友人たちと真剣に話しあう。学生時代のこの経験は“仕事”よりもさらに広い世界にあるはずの、私たちの“人生”を、きっとより豊かなものにしてくれるはずです。

どちらかといえば「人生=仕事」と考えてきた私ですが、もっと大切なものがあることを、国士舘の学生たちが教えてくれます。

2021年9月7日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

まじめな学生が多い大学

佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授

地理・環境コース

専門分野:自然地理学、地形学

私が考える国士舘大学の学生の特徴は、極端に “まじめ” なことです。授業をサボらないし、言われたことをちゃんとやる。 “おとなしい” と言えなくもないのですが、その “おとなしさ” は入学時から卒業までの間に次第になくなっていき ”まじめさ” だけが残ります。学風なのでしょうか。私は文学部史学地理学科の卒業生ですが、この傾向はずっと受け継がれていると感じます。

たくさん開講されている専門科目から自分の興味や適正に合ったものを履修し、集大成となる卒業論文に向けて、より専門的な学びをゼミ単位でおこなうようになると“積極さ” が目立つようになります。調査の実践の場になる3年次の野外実習では、ゼミの仲間とともに自らが企画した調査をやり遂げ、レポートにまとめます。野外実習を含めたゼミでの活動が “おとなしさ” から “積極さ” への転換点なのではないかな、と私は思っています。

2021年9月7日(金)掲載

第3回「私と国士舘」

学生と楽しむ観劇会

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本古典文学

私が国士舘大学に着任してから、毎年、楽しみにしているのが観劇会です。観劇会は日本文学・文化コースの全学年が参加するビッグイベントで、毎年、冬に国立劇場に行き、歌舞伎を見ます。

私の専門は平安時代の古典文学ですが、歌舞伎はもともと大好き! 時々、1人でふらりと歌舞伎座に行っています。だから、冬になって観劇会が近づくとウキウキしています。もちろん、演目への期待もあるのですが、ふだんとは違う学生の生き生きとした姿が見られるのもとても楽しみです。

大学の外にいるという解放感もあるのでしょうが、仲良しの友達と一緒に座り、休憩時間に一緒にご飯を食べる時の笑顔は、学内ではなかなか見られないものです。また、これまで知らなかった意外な交友関係も見えて、「この子とこの子が仲良かったのね」と思うこともあります。

昨年は新型コロナのためにオンライン開催となりましたが、新型コロナの流行が落ち着いた時には、国立劇場で学生たちと一緒に観劇するのを楽しみにしています。

2021年9月7日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

コミュニケーションを大切に

河野 寛(かわの ひろし)教授

初等教育学コース

専門分野:応用健康科学、身体教育学、スポーツ科学

私が9年前に国士舘に赴任して感じたことは、初等教育コースの学生さんの真面目さです。初等教育コースでは、幼稚園や小学校の教員になるという明確な目標があり、そのために必要な授業や行事が目白押しであるため、学生さんの教師としての力が備わっていくのが手に取るようにわかります。その頑張りに答えるために、私はゼミ生に研究室を開放しています。調べ物や勉強を研究室で行うことを許可し、コーヒーを振る舞いながら学生さんといろんな話をして交流を深めています。学生さんにとっては、教員と学生の距離が近いためコミュニケーションが取りやすく、授業や進路に関する相談がしやすいようで、高校生の皆さんが想像する大学教員と学生との関係とは、大きく異なると思います。

初等教育コース全体で言えば、教員一人ひとりが学生さんの顔と名前を把握していることが、学生さんに安心感を与えているようです。また少人数のため、同学年はもとより、先輩後輩との関わりが強く、授業や教員採用試験などの情報共有がなされていることも初等教育コースの特徴であることは間違いありません。これからも真面目に頑張る学生さんのサポートができるように教育環境を整えていこうと思っています。

2021年8月31日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

一生の仲間と出会えた郡司ゼミ

令和2年度卒業生 Tさん

教育学コース

入学した時、知らない人ばかりで、充実した毎日を過ごせるのかとても不安でした。しかし、学校探検をオリエンテーションで用意してくださった個性豊かな先生方、初めての履修登録で丁寧に教えてくれた優しい先輩方、そしてなによりも、何気ない毎日を一緒に過ごした友達のおかげで、楽しく学びながら成長し、4年間があっという間に過ぎていきました。写真は私が当時3年生だった頃のゼミのメンバーです。みんなで誕生日をお祝いしたり、ディズニーに行ったりしました。

大学生活の中でも特に忘れられない思い出です。コロナ禍で会いたい人に自由に会えない日々が続いていますが、離れていても心で繋がっているような、卒業しても縁が続くような仲間に出会えた事を入学して不安を抱えている自分に伝えてあげたいです。

2021年8月24日(火)掲載

第3回「私と国士舘」

四徳目のバトン

郡司 菜津美(ぐんじ なつみ)准教授

教育学コース

専門分野:教育心理学

「誠意・勤労・見識・気魄」を教育指針とする本学では、「真面目に、よく働き、広い視野で、とにかく前に突き進む!」といった学生が育っていることを感じます。身近な例で言えば、私の研究室のゼミ生たちです。

ゼミでは、①まず、自分たちの興味関心のあるテーマは何かを真剣に考え、それについてよく下調べをしています。②次に、どのような活動を通してそのテーマについての学びを深めていくのか、しっかりと計画をたてて準備し、③実際に多様な他者と関わり、遊び、学ぶことで、④より良く生きるエネルギーを生み出していきます。

2021年度春期最後のゼミでは、「安心感のある場づくりのための言葉かけ」を探究する目的で、ポートボール、スウェーデンリレー、ビアポンの三つの活動を行いました(ビアポンの様子は、郡司ゼミ公式Instagramで紹介をしています)。真面目で、よく働き、広い視野で、とにかく前に突き進んでいく。そんな学生たちが育つ秘密は、先輩たちの存在です。

今日も、前向きな学びのバトンが後輩たちに受け継がれています。

2021年8月24日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

体育授業のみちすじ(学習過程)を考える

細越 淳二(ほそごえ じゅんじ)教授

教育学コース

専門分野:体育科教育学、スポーツ教育学

私の研究テーマのひとつに「体育授業を基軸とした肯定的な学級集団の育成」「動きづくりと仲間づくりを大切にした体育授業の開発」があります。

体育授業は友達と思い切りかかわりながら学習できるのが魅力のひとつです。でもそのような授業は、何に気をつければ実現するのでしょうか?

私は「学びのみちすじ(=学習過程)」に配慮することが重要だと考えます。例えば授業の前半には個々の動きを高める時間を設定し、友達に見てもらいながら、各人の“できた・わかった”を増やします。後半には、みんなでかかわりながら達成する活動を位置付けて、友達と同じ目標に向かって協力的に取り組んで”集団的達成“の喜びや楽しさを味わう活動を位置付けます。これによって自分も友達も満足でき、そしてつながることのできる体育授業になるのではないかと思っています。

このような考え方を、各地の先生方とともに組み立て、検証していくのが授業研究の醍醐味です。みなさんも、一緒に取り組んでみませんか?

2022年11月8日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

学習障害の子どもたちの健やかな未来のために

金子 真人(かねこ まさと)教授

教育学コース

専門分野:リハビリテーション科学・福祉工学、教育心理学、実験心理学

日本人の15人から20人に一人いる読み書きがうまくできない発達性ディスレクシア。映画監督のスティーブン・スピルバーグ監督、俳優のトム・クルーズがこのディスレクシアであることを公言しています。私はこの発達性ディスレクシアのスクリーニング検査に関する研究に25年間携わってきました。

今回、その近接領域にあるADHDの子どもたちを鑑別する補助的診断検査の標準化作業を終え、新しいスクリーニング検査を出す予定です。学習障害の子どもたちが自己効力感を持って成長できるように、「早期診断早期介入」はとても重要です。早期から介入することで、よりよい指導に繋がるように多くの臨床家、教育現場の先生たちに役立ててほしいと考えています。

これからも教育に携わる者として明日を担う子どもたちの健やかな成長のため、苦手なことはあっても得意なことをみつけて活躍する大人になれるように研究を継続していきます。

2022年11月8日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

数々の芸能と伝承に彩られた神秘の地・吉野の魅力

倉持 長子(くらもち ながこ)講師

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

今年度、日本文学・文化コースに着任した倉持長子(中世文学・芸能研究)です。よろしくお願いいたします。

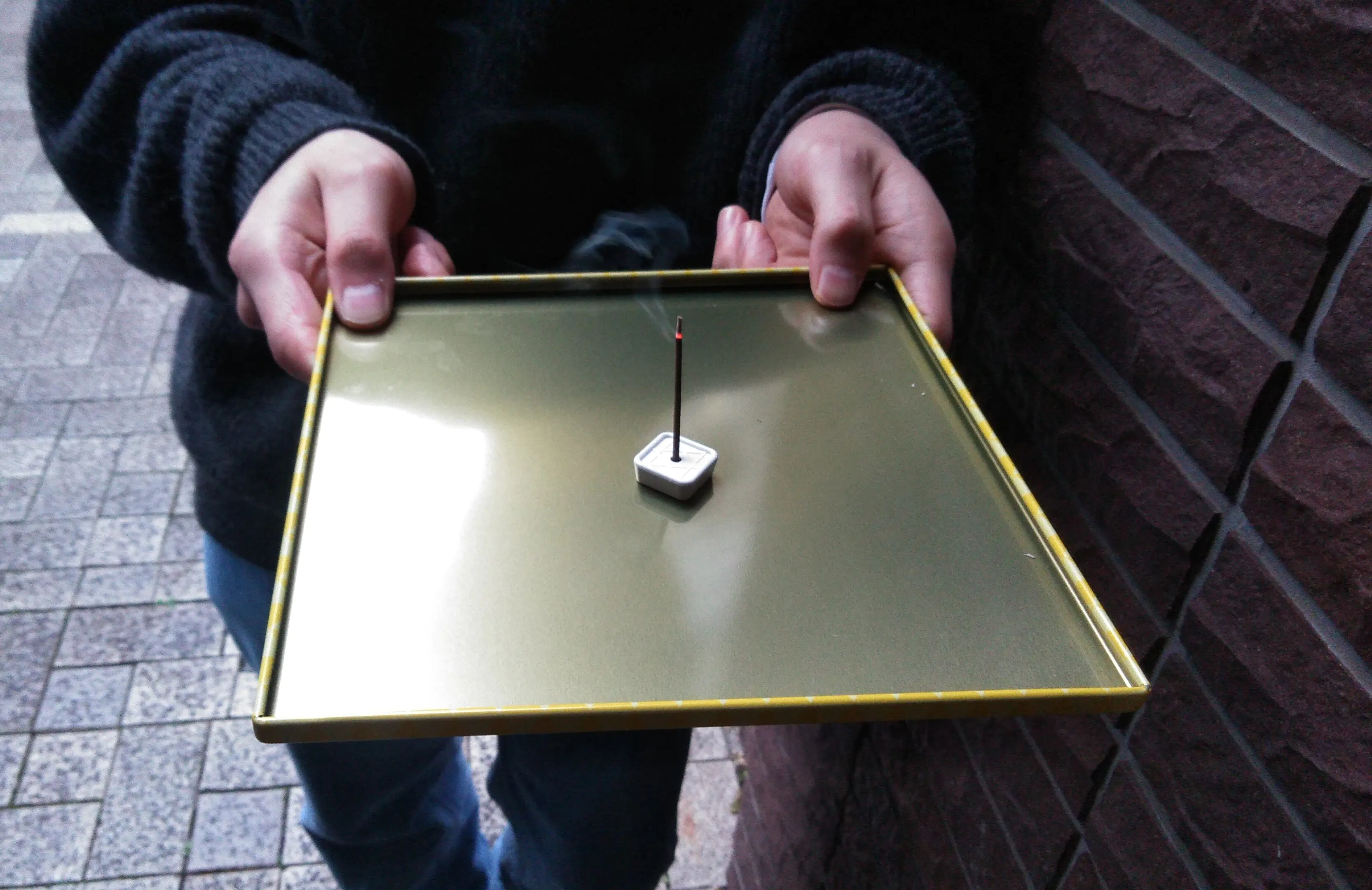

今年は天武天皇元年(672)に勃発した壬申の乱から1350年にあたります。そこで私は現在、天武天皇挙兵の地・吉野の魅力を広く深く掘り下げる共同研究に励んでいます。

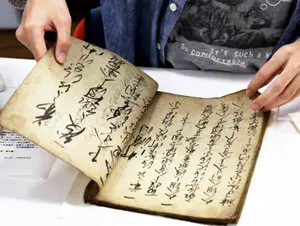

吉野の国栖(くず)地域は、能〈国栖〉の舞台として知られ、皇室に献上される最高級の和紙「国栖紙」の産地としても有名です。壬申の乱時、国栖の翁は追手から天武天皇を匿って命を助けたため、天皇からお礼に秘法とされる紙の製法を教わったという伝承が残ります。令和の今も天皇直伝を矜恃とし、代々技術を継承する方々がいらっしゃることに感動を覚えます。

この国栖紙が谷崎潤一郎をはじめとする文人墨客・高僧に愛されたことに注目し、国栖の紙漉きの家が所蔵する墨蹟を調査・研究しました。山川が美しく、数々の芸能と伝承に彩られた神秘の地を、皆さんもぜひ訪れてみてください。

2022年10月18日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

日本の山の景観 -地形・植生・気候の調査から紐解く-

佐々木 明彦(ささき あきひこ)准教授

地理・環境コース

専門分野:自然地理学、地形学

私の研究対象は『山』です。大学の卒論の研究から30年以上にわたり山に関わってきました。山の景観はどのようにつくられ、どのように変化してきたのか、山の気候は現在どのような特徴をもっていて将来どのようになりそうか、ということを中心に研究しています。

日本の高山帯の地形の大部分は氷河期につくられました。それらの地形には、氷河期からかたちを維持しているものもあれば、別の地形をつくる作用に変化して解体されてきたものもあります。そうした地形の形成過程は、堆積物や土層を調査することで詳らかにされてきました。また、山の植生も地形と同様に寒冷な気温や積雪、強風など気候環境に規定されて成立していることが明らかとなり、変化する地形に対応して生存する植物の様子なども捉えられています。

地形や植生を構成要素とする山の景観は、気候の変化に鋭敏に反応して変化することが予想されるため、今後もモニタリングを続けることが重要です。

2022年10月18日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

ハイジはどんな少女か

中村 一夫(なかむら かずお)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本語学

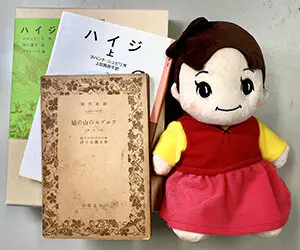

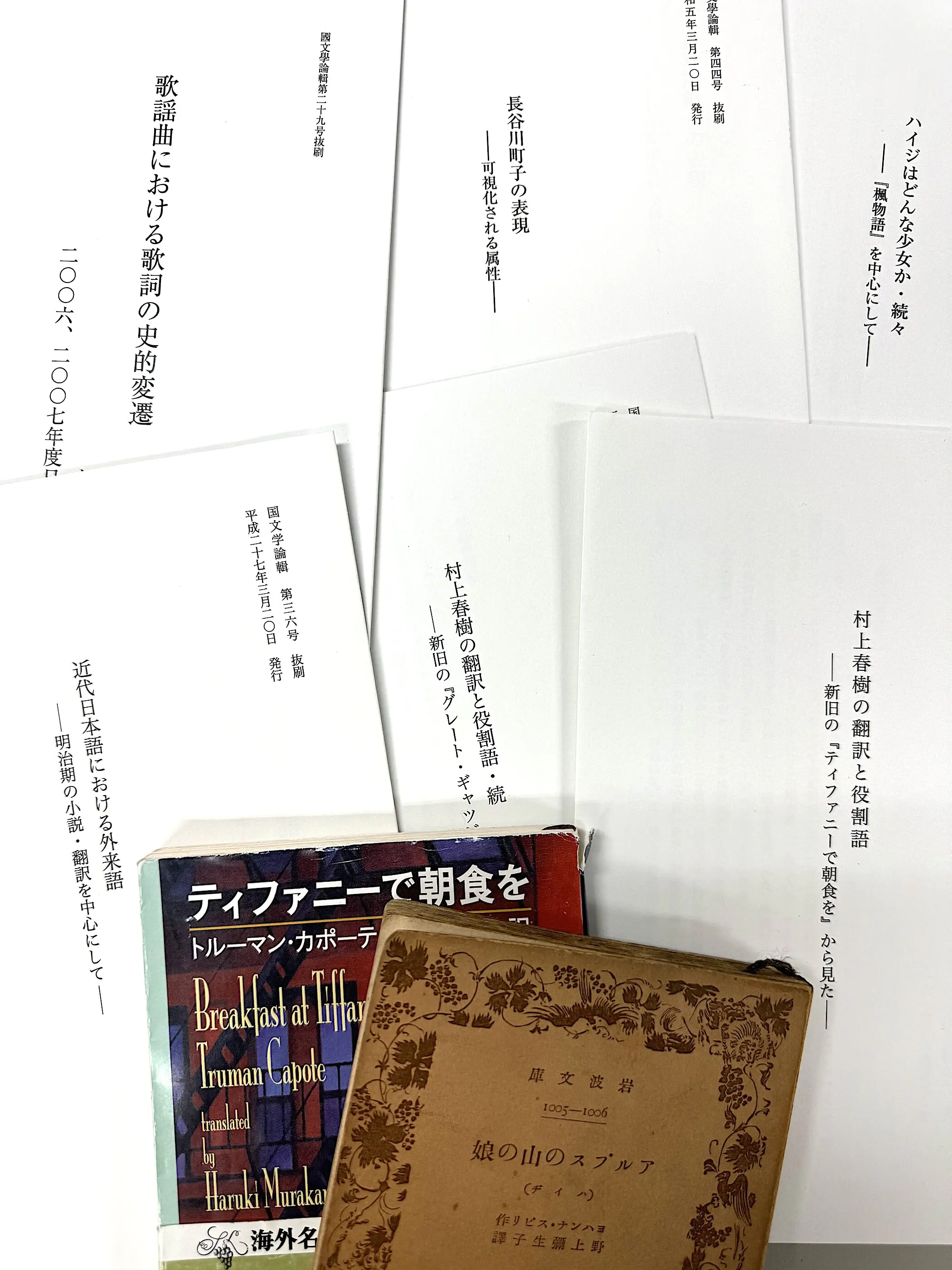

年度ごとにテーマを決めて、4年生のゼミ生と共同研究を行っています。直近の二年間は山本憲美が翻訳した『楓物語』(1925)を調査対象にしました。

・あたしここに寝てよ。(野上弥生子、1920)

・あたい、此処へ寝るよ!(山本憲美、1925)

・わたし、ここで寝る!(上田真而子、2003)

翻訳者が違うものの、いずれも同じ作品の主人公の台詞です。これらの発言から同一人物をイメージできるでしょうか。

原作はJohanna Spyri『HEIDI』(1880〜1881)で、日本では『アルプスの少女ハイジ』として知られるものです。山本版は登場人物の名前がすべて日本名に置き換えられており、ハイジは楓、クララは久良子、ペーターは弁太になっています。上の引用では野上版はお嬢様、上田版は普通の少女を感じさせるのに対して、山本版は威勢のよい下町の娘の姿が思い浮かびます。

日本語では人称詞や文末表現からキャラや属性をうかがうことができますが、その種のステレオタイプに根ざす表現を役割語と呼び、近年注目される研究テーマになっています。『楓物語』を調査することで、大正時代の翻訳の形、近現代の日本語のありようを考えることができました。研究の成果は文学科の紀要「国文学論輯」に発表しています。

2022年9月13日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

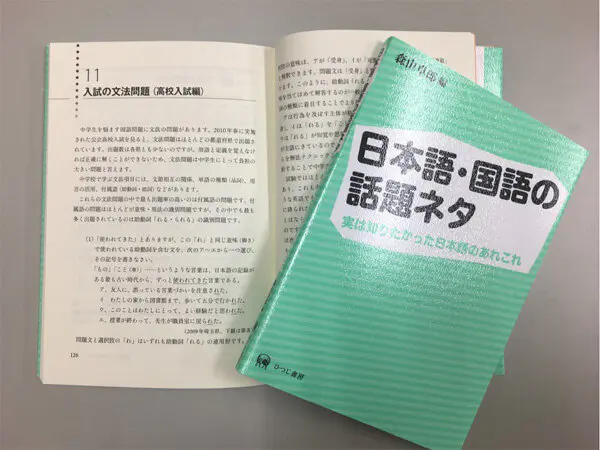

教育者に役立つ文法指導の発展を目指して

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教

日本文学・文化コース

専門分野:教科教育学、初等中等教育学、日本語学

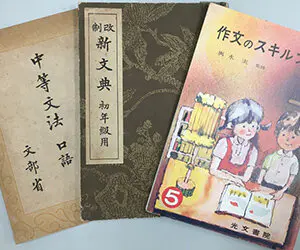

私の専門は国語科教育、特に小・中学校における文法指導について研究を行っています。ここ最近は、小・中学生の作文を対象として、そこに見られる文法的な不具合や文法形式の調査・分析を行っています。児童・生徒はどのように文法形式を用いて文章を書き、書いた文章にはどのような文法的不具合があるのか、調査・分析を進めるにつれて徐々に明らかになってきました。その知見を踏まえて、作文につながる文法指導の提案も進めています。

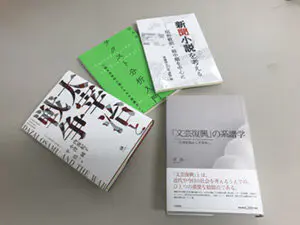

また、これまで中学校の文法指導について、国語教科書の分析をとおして指導内容の検討を行ったり、戦前・戦後の文法指導の問題点を踏まえて指導方法の提起を行ったりしてきました(画像は戦前の文法教科書と戦後の作文テキストです)。これらの成果に作文分析の成果も加えて、ここまでの研究をまとめる作業も進めています。中学校の国語の先生が文法指導を行う際に参考となるような書籍がまとめられたらと思っています。

2022年9月6日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

平安時代のファッショントレンドから見えるもの

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本古典文学

私は日本古典文学、特に平安時代の物語(うつほ物語、源氏物語、篁物語)に貴族の生活・文化がどのように描かれているかを研究しています。そのなかでも、最新の論文を含めて、衣装についての論文が何本かあります。 今から約1000年も前には、衣装に流行などなかったと思われるかもしれませんが、実は平安時代のような昔にも衣装には流行がありました。『うつほ物語』と『源氏物語』は成立時期に3~40年程度の差しかありませんが、好ましいものとして描かれる衣装の素材などに違いがあります。そして、それらの何気なく描かれている衣装の描写を、同時代の資料を用いて読み解くと、思いがけない意味や、登場人物の複雑な心情が読みとれることをこれまでの研究で明らかにしてきました。 この研究成果を生かして授業をしていますので、授業では貴族の生活・文化を学びながら古典文学を身近に感じてもらえると嬉しいと思っています。

2022年9月6日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

ヒトの移動、カネの移動

久保田 裕次(くぼた ゆうじ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:日本近現代史

私は日本近現代史を専門とし、中国に関する様々な問題が日本の政治や外交にどのような影響を与えていたのかを研究テーマとしています。特に注目しているのが、日本や欧米諸国の対中国投資(間接投資を指して借款といいます)であり、カネの移動の背後にある国際関係や国内政治を知ることに関心を持っています。

近年、ヒト・モノ・カネの移動は拡大の一途をたどっていました。多角的に日本や欧米の対中国投資を分析し、改めて日本の立ち位置を考えるために、私も海外で調査を行ってきました。イギリスやアメリカの国立公文書館に加え、対アジア投資に関するイギリスの代表的な銀行である香港上海銀行(HSBC)のアーカイブズなどで歴史資料の調査をするなど、ヒトである私も移動を繰り返しました。

グローバル化の象徴である対外投資を行っているのは感情を持ったヒトです。投資を知ることはヒトや社会を理解することであり、実際にヒトも資料を求めて移動しなければならないという思いを強くしています。

2022年9月6日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

太宰治とマスメディアの研究

平 浩一(ひら こういち)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本近代文学

私は現在、主に2種類のテーマを研究しています。今回はそれを紹介してみたいと思います。

1種類目は、長く続けてきた太宰治の研究。太宰治の作品は「前期/中期/後期」に分けられます。その3つの時期を横断して引き継がれてきた特色を考察しています。言い換えると、太宰治が現代でも強い人気を博しているのはなぜか、小説の機制などに注目しながら、その魅力の源泉を探っているということになります。

2種類目は、マスメディアと文学とのかかわりの解明を狙いとした、1920~40年代の新聞小説の研究です。科研費研究課題の研究代表者として、全国の様々な研究者とタッグを組み、多彩な角度から分析を行っています。「新聞」というマスメディアと「文学」との交点は、現代のメディアミックスやエンターテインメントの起点になっています。その探求は、今日の大衆文化や大衆社会の形態、芸術とイデオロギーとのかかわりの解明にもつながっていくでしょう。

私は、以上2種類のテーマを中心としながら、学術論文、研究会、講演などを通じて、広く研究を展開しています。

2022年8月23日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

学生による理論を踏まえた講座学習の実践

小野瀬 倫也(おのせ りんや)教授

初等教育学コース

専門分野:理科教育学、初等中等教育学、科学教育

文学部教育学科小野瀬研究室では、2016年より中学校の講座学習に参加しています。昨年の講座学習の一部を紹介します。

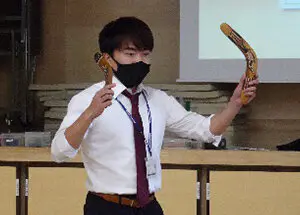

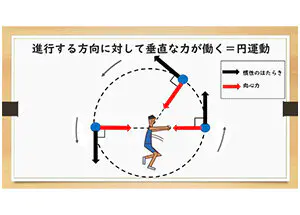

我々のグループでは、理科の教授・学習理論を踏まえ、かつ、参加メンバー(学生4名)の研究上の関心から講座学習を構成しました。テーマは「子どもが意欲的に取り組む理科授業デザイン」、講座の題名は「ブーメランを飛ばそう!」です。導入では、子どもの「やってみたい!」というコンサマトリー性の動機づけを、中盤以降は「こうしたい!」という達成性の動機づけをそれぞれ持たせるようにしました。

子どもたちは、大変熱心に取り組み、大盛り上がりの約2時間になりました。正に理論と実践の融合といった成果でした。

2022年8月23日(火)

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

西アフリカの自然資源・在来知識・人的ネットワーク

桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師

地理・環境コース

専門分野:地理学、アフリカ地域研究

西アフリカのニジェール共和国とガーナ共和国の2か国で住民の自然資源利用や、交易を通じたネットワーク形成の実態を調査しています。農村への住み込み調査を基本とし、世帯調査や食事調査、実際に作業等をともにおこなう参与観察などの調査手法を用いて調査しています。

近年、西アフリカでは人口爆発や砂漠化の進行などを背景に、内陸乾燥地域から沿岸地域への人口移動が生じています。内陸乾燥地域では、在来知識を利用した砂漠化対策がとられているものの、土地の余剰はなく、生産性が低下しているために生活が苦しい状況です。一方、沿岸地域は土地の余剰があり、都市部では現金稼得の機会があります。内陸乾燥地域の人びとは積極的に沿岸地域へと移動し、農業部門や商業部門に参入していきます。

内陸乾燥地域から沿岸地域への人びとの移動において、西アフリカの歴史的な長距離交易のネットワークが重要な役割を果たします。これまでの研究から、交易ネットワークは沿岸地域の情報を内陸乾燥地域へと伝え、人びとの移動を支えていることが明らかになっています。

2022年8月23日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

朱熹の『小学』からひもとく子供の教育

松野 敏之(まつの としゆき)

日本文学・文化コース

専門分野:中国思想・江戸儒学

近世東アジアに大きな影響を与えた朱熹(しゅき)の編纂書『小学』に注目しています。朱熹は人の学びを小学・大学という段階で分け、子供の学びを重視しました。子供にとって適切な学びとは何か。

伝統的な学習法をふまえながら、歌のリズムで重要な教えを暗誦していく、将来のためになる教訓や戒めを覚えていく、人らしく生きるために大切な聖賢の教えを学んでいくなど、様々な模索の上で小学教育をまとめていきました。『小学』という書籍では、(1)学びの大切さを実感すること、(2)家族・仕事・友人と真剣に向き合うこと、(3)日常の言葉や挙措動作をつつしむこと、以上の3点を小学段階で身につけておくべきことの核であると示します。

朱熹自身はどのように工夫しながら『小学』を編纂したのか、また後世の人々はどのように『小学』を活用していったのか、そのようなことを研究テーマとして取り組んでいます。

2022年8月5日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

「日本の倫理思想」を究めて自分らしい生き方を発見

吉原 裕一(よしはら ゆういち)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本思想史、倫理学

最近の研究テーマは、正確に言うと「日本の倫理思想における美と道徳をめぐる諸問題」ですが、すごく簡単に言うと「『自分らしさ』って何?」ということです。

日本の先人たちは、幸せな人生を送るためにはまず「この自分は何を幸せだと思うのか」という考察、すなわち「自己」の探究が不可欠だと考えました。他人にとっては幸せなことでも、それを自分が幸せだと思えなければ意味がありません。他人とは違う「この自分」っていったい何だろう…? その問いから出発して、自己と世界とのつながりや、自己と他者とのつながりのメカニズムを発見し、「そうか、自分って実はこういう存在なんだ!」と気づくことができれば、自分にとっての本当の幸せが見えてきます。その理想を追求してゆくのが、まさしく自分らしく生きるということなんだと私は理解しています。そういう素敵な人生を歩んだ先人たちに憧れつつ、私もまた彼らの後を追っかけてゆきたいと願っています。

2022年8月5日(金)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

フィンランドにおける第二次世界大戦の記憶と表象

石野 裕子(いしの ゆうこ)准教授

考古・日本史学コース

専門分野:ヨーロッパ史

現在、私はフィンランドにおいて第二次世界大戦の記憶がどのような形で人びとの間で共有されているのかを明らかにするために、歴史教科書における第二次世界大戦の叙述や博物館といった公共施設での説明などに注目して研究を進めています。

フィンランドは第二次世界大戦期にソ連と2度戦争をしました。1度目は冬に勃発したので「冬戦争」と呼ばれ、1939年11月から1940年3月まで続きました。2度目は冬戦争に続く戦争として「継続戦争」と呼ばれ、1941年6月から1944年9月まで続きました。

フィンランドはこの2度の戦争でソ連に敗北し、大きな代償を支払いました。その苦い記憶が現在まで人びとの間でどのように受け継がれているのかについて研究しているのですが、最近フィンランド内外で、ロシアのウクライナ侵攻と冬戦争とを重ね合わせて論じられている風潮に気がつきました。80年以上も前の戦争の「記憶」がフィンランドの人びとの間で蘇り、フィンランドのNATO加盟申請に賛同する世論の高まりにもつながりました。

このような現在起こっている動きにも注目しながら、第二次世界大戦の「記憶」について明らかにしていきたいです。

2022年8月2日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

子どもの発育発達研究のスタート

河野 寛(かわの ひろし)教授

初等教育学コース

専門分野:応用健康科学、身体教育学、スポーツ科学

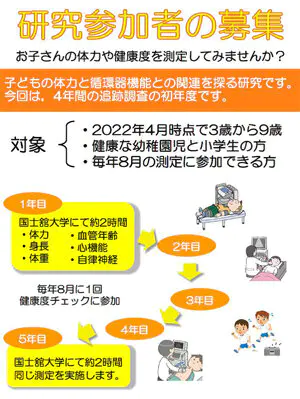

文学部教育学科河野研究室では、早稲田大学や駿河台大学の協力のもと、2022年度から子どもの発育発達研究をスタートさせます。

下げ止まっていた子どもの体力は、コロナ禍においてさらに大きく低下しています。さらには肥満児や痩身児の割合も増えつつあり、現代日本における子どもの健康状態は決して良い状況ではありません。将来的には循環器疾患などの生活習慣病が待ち受けています。

そこで本研究室では、そのような子どもの健康状態と体力を5年間追跡し、子どもの成長過程における健康状態と体力との関連性について明らかにしていくプロジェクトを立ち上げました。今夏からスタートするこのプロジェクトでは、学部学生が子どもたちと触れあう教育的機会としても重要な役割を担っています。様々な方のご協力によって進められる本研究の成果は、大学HPや学術誌において発表していきますので、ご期待ください。

2022年8月2日(火)掲載

第4回「最近の研究テーマの展望とその成果」

サービス化の経済地理学的インパクト

加藤 幸治(かとう こうじ)教授

地理・環境コース

専門分野:経済地理学

サービス化の進展とそれにともなう地域・都市間関係の再編を経済地理学的観点から解明することが最近の研究テーマです。ここでのサービスとは、財(モノ)と対置される経済学上の概念です。床屋や診療所で受ける「サービス」を想定してもらうのが適当で、財と比べ、「無形性」(みえない)、「不可逆性」(元に戻せない)といった性格を持つとされます。

なかでも経済地理学的に重要なのは「貯蔵も輸送もできない」(非貯蔵性・非輸送性)という性格です。どこかで作って持ってくることができないため、「生産」と「消費」の過程が同じ場所・同じ時間で発生することになります。

教室に集まらず、リモートで授業することは可能ですが、コロナが収まれば対面授業が再開されるように、「質の高いサービス」を受けるには一般に対面・対人接触が求められます。こうした性格が東京一極集中や大都市への人口の集積・集中を引き起こし、それ加速化させている。こうした過程を現実に即して明らかにしています。

2022年8月2日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

自身の研究を生かした授業内容の紹介

栗栖 淳(くりす じゅん)教授

教育学コース

専門分野:教育学

おもに担当している授業は、教育の基礎的な内容や道徳教育、西洋における教育の歴史にかんするものです。大学の卒業論文ではドイツの哲学者であるボルノーの教育について、また大学院の修士論文ではフランスの社会学者であるデュルケームの道徳教育について考えてみました。そういったことから、道徳・市民教育や教育思想に関心を持っています。また学外的には、共同研究として営利組織による学校について考察したり、自治体の社会教育や生涯学習にかんする委員にかかわってきていることから、いわゆる一般的な学校教育にはおさまりきらない分野にも関心を持っています。こうした研究によって育むことができた、時代や社会の在り方にかかわって教育を考えるという視点や問題意識をとおして、それぞれの授業内容を組み立てています。自治体の社会教育や生涯学習にかかわることも、広く教育を考えるうえでの市民意識を理解するという点で、授業に役立っていると思っています。

2023年 1月 24日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

運動学(運動方法学を含む)

江川 陽介(えがわ ようすけ)教授

教育学コース

専門分野:スポーツ医学

機能解剖学を基礎として、歩・走・投・跳・滑・泳などの人間の基本的な動作を知り、スポーツにおける加速や減速、方向転換動作、そして運動そのものが上手くなるにはどうすれば良いのかを考えていく授業です。私の専門はスポーツ科学/スポーツ医学であり、アスレティックトレーナーとしてTOKYO2020オリンピックにも帯同しました。これまで各自が行なってきた動作や、競技力向上のためのトレーニングの問題点を解決したり、スポーツによる怪我を予防したりできるように、研究結果だけでなく臨床の貴重な経験と工夫を毎回の授業内容に組み込んでいます。授業では各種動作を自分で撮影し、映像分析をすることで、体育の授業で子供たちの動きをどう評価するのかを考える実習もあります。「なるほど、そういうことだったのか!」という知的好奇心が昇華されていく瞬間、受講している学生たちはとても良い顔をします。

<2023年 1月 24日(火)掲載>

第5回「研究が生きる授業」

現地での考古学実習から歴史をあきらかに

眞保 昌弘(しんぼ まさひろ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:考古学

私の専門である考古学は、過去人類が残した物質的資料により歴史をあきらかにする学問です。対象が地中にあることから発掘調査が必要となります。考古学実習では、実際に現地で発掘調査を実施し、遺跡の測量、出土遺物の実測のほか調査報告書を作成しています。

発掘調査は、表土の除去や建物跡・遺物がたくさん出土することから夏休みと春休みの長期休業期間にそれぞれ3週間ずつ、1年生から大学院生までが発掘班、遺物整理班、生活班、研修担当、食当などを分担し、合宿形式で実施しています。

実習では、遺跡や遺物が歴史資料として扱えるようになる課程を学ぶことになり、卒業後に学芸員として地方自治体で発掘調査の担当者として活躍しているものも少なくありません。

2023年 1月 24日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

伝統中国文化の研究の面白さが伝わる授業への試み

小川 快之(おがわ よしゆき)教授

考古・日本史学コース

専門分野:中国史

私の専門は中国近世(宋代から清代)の文化史・社会史で、宮廷文化・年中行事・民間習俗など多面的に伝統中国の文化を研究しています。また、中国の福建・安徽などでの史跡調査も行ってきました。伝統中国の文化は同じ東アジアでも日本とは違う点が多く見られますので、授業では異文化理解という観点も意識しつつ、自身の研究や史跡調査での見聞を踏まえて、食文化・家族・都市・年中行事など様々な視点から伝統中国の文化について講義をしています。また基礎演習やゼミでは、受講生が伝統中国の文化に関わる様々な史料の中から興味をもった史料を取り上げ、考察をして発表し、全員で意見交換をする作業を行い、有意義で楽しい議論が展開しています。多くの学生の皆さんに少しでも伝統中国の文化を研究する面白さが伝わる授業になればと思っています。

2023年 1月 24日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

理論と実践が往還する研究によって社会に貢献するために

山室 和也(やまむろ かずや)教授

初等教育学コース

専門分野:国語科教育

私は、学部の頃から国語科教育の中でも言語の教育に興味を持っていました。特に文法に関心があり、学習指導要領や教科書を調べたのです。修士課程では戦後40年余りの中学校国語教科書を調べました。教員養成系大学の図書館には昔の教科書がたくさん保存されていましたが、ほとんどが書庫で埃をかぶっていたのです。それらを掘り起こしながらの研究でした。そして研究者となりそれも含めた研究成果を本にまとめました。

国士舘に赴任してからは、現場の先生との協働研究によって本にまとめたり、学生に身につけてほしいことをテキストにまとめたりしています。

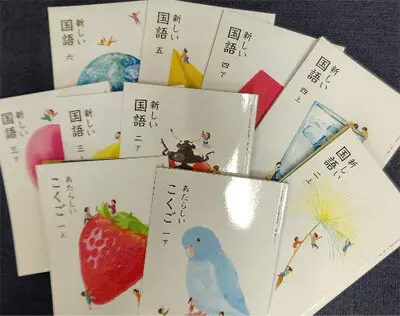

また大学の授業では、今現場で国語の授業がどのように行われているのかを扱っていけるように、一つは学校現場での授業見学や、現職の先生への指導・助言を続けています。そしてもう一つは現場で用いる検定教科書づくりにも関わるようになり、著作関係者として名を連ねています。こうすることで自らの専門である理論的研究と学校現場での実践を往還する研究を目指すことで、教師を目指す学生や、小学校で学ぶ子どもたちが国語の力をつけてくれるように貢献していきたいと考えています。

2023年 1月 17日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

幼児が思わずやってみたくなるような環境構成を目指して

青木 聡子(あおき さとこ)講師

初等教育学コース

専門分野:幼児教育

私が担当している「保育内容(環境)」では、幼児が環境とかかわる力を育むための保育の方法を、模擬保育を通じて実践的に学びます。

授業では、私が研究している季節の変化や気象・天体に対する幼児の認識についての知見も紹介しながら、発達を踏まえた保育を構想できるようになることを目指しています。幼稚園教員は、季節や自然現象についての知識の伝達をするのではなく、幼児自身が体験を多様に重ねるなかで変化に気付き、対象への認識を持てるように環境を整え、援助をする必要があります。どうしたら幼児が思わずやってみたくなるような状況を作れるのかを考えるのは難しいですが、保育の醍醐味でもあります。大学の隣の公園にも出かけて、虫やドングリ、落ち葉を探したり、凧を作ったりと、まずは、学生自身が季節の変化を感じ、楽しめるようになることを大切にしています。

2023年 1月 17日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

子どもの発育発達研究のスタート

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学コース

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

教育学の中でも西洋教育史、とくに道徳と教育との関連に興味をもち、学部生時代からドイツの宗教改革者ルターの思想を研究してきました。現在はメランヒトンというルターの右腕として活躍した人物の教育思想がメインで、この人について日本で本格的に研究しているのは、私一人くらいです。彼は人間には生まれつき善悪の規準のようなものが備わっているという自然法を強く主張しました。その思想史的背景について今、まさに研究している最中です。授業では「道徳教育の理論と実践」など、いろいろ担当していますが、とくにこの授業では、子どもたちの良心を覚醒するための、さまざまな教材、つまり教科書について理解を深め、それを授業にどう活かすか、学生の皆さんと共に考え、そして模擬授業をしていただいています。16世紀にメランヒトンが記したラテン語原典を毎朝5時半起きで翻訳しています。その英知は500年後の私たちの道徳教育にも生かされています。理論(書斎と書物)と実践(教室と授業)は繋がっているのです。

2023年 1月 17日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

「環境イメージ論」:地理的イメージに関する研究

内田 順文(うちだ よりふみ)教授

地理・環境コース

専門分野:地理学

銀座と渋谷と浅草のイメージはどこが違い、なぜそのようなイメージの差が生まれるのでしょうか?あるいは、鳥取県と島根県が取り違えられることが多く、フランスがドイツよりも女性的に感じられるのはなぜでしょう?日常生活において場所のイメージが語られることは多いのですが、その理論的根拠について考えたことのある人は、あまりいません。我々は自身を取り巻く世界(環境)をつねに知覚し、そのイメージに従って行動しています。「環境イメージ論」の授業では、環境の認知と理解に関する研究成果をいろいろな観点から紹介することによって、従来の地理学とは全く異なった方向から環境をとらえなおし、空間や場所に関わる地理的なイメージの諸相について解説しています。

一例をあげると、日本各地に多数存在する小京都は「京都との類似性に基づく隠喩」として理解することができ、「○○富士」や「××八景」なども場所の隠喩的表現として同様のメカニズムで成り立っています。また、軽井沢という地名は高級でロマンティックなイメージとして記号化し、金銭的価値と結びついた結果、軽井沢の名を冠する施設が本来の軽井沢宿(旧軽井沢)の周囲に増殖していきました。

2023年 1月 11日(水)掲載

第5回「研究が生きる授業」

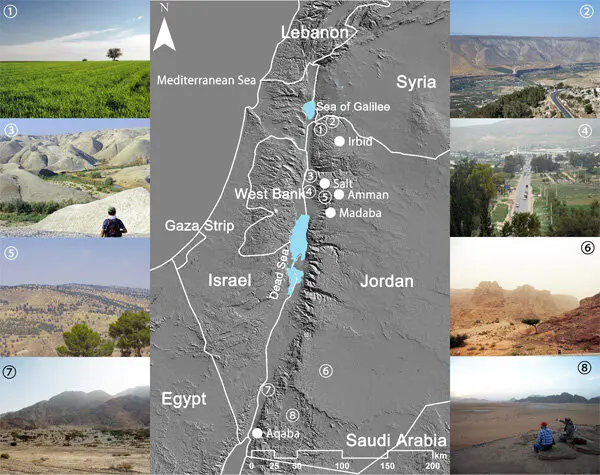

ヨルダン渓谷の景観変遷

長谷川 均(はせがわ ひとし)教授

地理・環境コース

専門分野:地形学

10年ほど前のことですが、中東ヨルダンのある政府機関の倉庫で、1950年代初期に撮影された数千枚の空中写真を見つけました。地形図を作成するために英国空軍が撮影したものでした。写真には、ヨルダン渓谷が開発される前の景観が捉えられています。これらの写真をAIを駆使してカラー化し70年前のこの地域の景観を復元したいと考えています。いまのところすべての写真がうまくカラー化できたわけではないので、学内でAIに詳しい専門家の協力を得て研究を進めています。

地域の変化を追跡する方法として、古い地図や空中写真、40年前以降は衛星画像などを使うことができます。このほかに、ジオ・アケオロジー(地考古学)という手法も使えます。これは地層や遺跡から採取した花粉などを使って植生などを推定する方法です。多くの分野の研究者の成果を積み上げて、古代文明が栄えたこの地域の景観の変遷を学生とともに 追跡してみたいものです。

2023年 1月 11日(水)掲載

第5回「研究が生きる授業」

マルチスケール植生地理学とその応用

磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授

地理・環境コース

専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論

私は、植生帯から倒木でできた空間(ギャップ)までのさまざまなスケールにおいて、植生の実態や成因を明らかにすること、および、そのような知見を生態環境の保全などに応用することを、研究テーマとしてきました。

前者の課題についてはさまざまな視点から研究していますが、最近ではとくにゼミ生の一人が卒業論文で頑張って、これまで太平洋側で自然に生育するブナ林は衰退する一方だとされてきたのに対し、立地環境によっては太平洋側でもブナ林が維持・再生していることを示してくれました。これは良い研究成果なので、大学院に進学したゼミ卒業生と一緒にさらに解析を加え、論文としてまとめています。

後者の応用課題については、近年ではとくに都市域の大規模緑地において、多様な生物を守りながら土砂災害を防ぐための方策などについて検討してきました。この過程で、多摩丘陵のような丘陵地においても、斜面上部に盛土があると土石流が繰り返し発生してきたことなどがわかりました。しかし残念ながら、このことを論文にまとめて間もなく、熱海の土石流災害が発生してしまいました。

2023年 1月 11日(水)掲載

第5回「研究が生きる授業」

現代に生きる伝統芸能から学ぶ

倉持 長子(くらもち ながこ)講師

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

私は中世の伝統芸能である能の作品について研究しています。主に能の台本である謡曲(セリフと歌謡)を読み、作品の世界観や文化的背景などについて考察していますが、能は総合芸術ですので、謡曲を検討しているだけでは作品理解を深めることはできません。能楽師の身体と技術、能面、能装束、舞、囃子(音楽)、演出、能舞台、作リ物(道具)など、能を構成しているあらゆる人とモノについて精通する必要があるため、文学以外の事象についても広く研究対象としています。

そこで、学生たちにもぜひ能について多面的に学んでもらいたいと考え、担当科目「日本芸能史」において、外部より能楽師の先生をお招きし、多目的ホールで講演と実技の披露、さらに能面と能装束の展観を行っていただきました。能楽師という仕事は単なる職業ではなく、修行僧や武士のような心構えで生涯芸を磨き続けなければならないものというお話を伺い、気品と迫力あふれる「高砂」の舞を鑑賞し、学生たちも私も背筋が伸びる思いをいたしました。

2022年 12月 20日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

教員経験と自身の研究を授業に活かして

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

私は大学教員となって10年となりますが、それ以前は中学・高等学校で国語を教えていました。12年の間に3校の私立学校で教壇に立ち、学年も学力も様々な生徒たちに国語を教えてきました。

現在私が担当する科目は中・高国語科教員免許取得に必要な科目が中心ですが、それらの科目では中学・高校での教員経験を基にして授業を展開しています。特に、教育実習に向けて授業実践力を養う「国語科指導法」では、模擬授業の実践をとおして、どの生徒も主体的に授業に参加でき、確実に国語の力を伸ばすことのできる授業の実践力を養っています。模擬授業の準備・練習・実践・振り返りと、受講生にとってかなり大変な科目になっていますが、1年間の授業を通して、多くの受講生が教育実習への確かな手応えを感じられるようになっています。

また、私は文法指導を中心とした国語科における言語事項の指導を研究テーマとしていますが、令和5年度から開講する「国語科基礎論」では、その成果を活かして、国語科教員に求められる基礎的な知識・技能の育成を図っていくことにしています。

国語科教員を目指す皆さん、ぜひ授業を通して専門性を高め、授業実践力を身につけ、夢に近づいていきましょう。

2022年 12月 20日(火)掲載

第5回「研究が生きる授業」

国士舘大学蔵『伊勢物語』の解読!

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本古典文学

私は日本古典文学、特に平安時代の物語(うつほ物語、源氏物語、篁物語)に貴族の生活・文化がどのように描かれているかをこれまで研究してきましたが、最近、伊勢物語の写本の研究を始めました。国士舘大学図書館では、数年前に伊勢物語の写本を購入したのですが、これが図書館に眠っていたので、「学生と一緒に読んでみよう!」と思い立ちました。演習Ⅱという授業でゼミの学生と一緒にこの文字を解読し、『国士舘大学 国文学論輯』に掲載する作業を進めています。写本は変体仮名と呼ばれる(いわゆるミミズ字)で書かれていて、その1文字、1文字を丁寧に読み解き、他の写本を比較する作業は地道なものですが、達成感があります。『国士舘大学 国文学論輯』は次号より図書館のリポジトリ登録をする予定ですので、webからその成果を見られると思います。ぜひ、私たちの研究成果をごらんいただければと思います。

2022年 12月 20日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

大学での学びをアルバイトやボランティア等を通じて実践に生かしながら、進路を決める

青木 聡子(あおき さとこ)講師

初等教育学コース

専門分野:幼児教育

卒業研究【幼児教育・生活】で特に多いのが、私立の母園で教育実習をさせていただき、子どもの頃に憧れていた幼稚園の先生方と同僚として働いている卒業生です。私立幼稚園の場合、教育実習先にそのまま就職が決まるケースが多いので、教育実習先を学生自身が決められる(北海道でも沖縄でもOKです!)初等教育コースの制度をうまく就活に生かしていただければと思います。もちろん、母園以外での実習も可能です。

幼稚園教員以外ですと、在学中に東京教師養成塾やよこはま教師塾アイ・カレッジの塾生となって、小学校教員として働いている人、地元の大学院に進学してから小学校教員なった人、在学中に保育士資格をとって(注:本学では保育士資格を出していません)公立保育園で働いている人、学生の時にアルバイトをしていた公立児童館の正規職員として活躍している人、民間学童に勤めている人、子ども写真館で子ども達を笑顔にしている人などがいます。

2024年 7月 19日(金)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

東京都公立中学校の社会科教諭として働くOさん

仁藤 智子(にとう さとこ)教授

考古・日本史学コース

専門分野:歴史学・日本古代史

一般企業や地方公務員、教員など、考古・日本史学コースの卒業生の進路は多岐にわたりますが、最近やり取りした卒業生のOさんを紹介します。Oさんは、いつもニコニコ穏やかで、ゼミでも決して口数が多いタイプではありませんでした。母校である都立高校の教育実習では、気負うことなく、持ち前の自然体の語り口で生徒に接していました。実習後に大学に戻ると、卒論のテーマを変更し、実習での自らの「問い」を深めていきました。卒業とともに東京都中高教員に採用されて、公立中学校の教壇に立っています。

教員になろうと思ったのは、「どんな時も生徒に対して真摯に向き合う先生に出会い、人の心を動かすのは教員にしかできないと思った」からだそうです。今は授業準備に追われながらも、「生徒が積極的に参加してくれ、授業が分かりやすいなどと言ってもらうと嬉しく、辛いと思ったことはありません。生活指導や進路指導、部活指導や学校行事と、仕事量はかなりありますが、楽しく仕事ができています」とにこやかに語ってくれました。

大学4年間で培った「知識」と「仲間からの学び」が、今の自分を支えてくれているとも話してくれました。「大学の講義で教わった内容がかなり活かされています。社会科の知識については、時代ごとに深い知識を得ることができる点が、国士舘大学考古・日本史学コースの強みだと思っています。また、文学部のなかに教育学科があるので、教職の専門的な知識や実践を得ることができ、授業や生徒指導に役立っています。さらに、「ここが良かった!」や「ここはこうした方がいいかもね!」など、教職を目指していた仲間からの指摘から多くのことを学べました」と話してくれました。

最後に、後輩へ次のようなメッセージをもらいました。「教職を取りながらの大学4年間は大変でした。それでも、同じ教職を目ざしている仲間と助け合い、競い合いながら、一度も投げ出そうとしたことはありません。そのおかげで今、毎日充実した日々を送っています。教職は大変だと聞いて敬遠してしまう人や途中で諦めてしまう人が少なくないと思いますが、ぜひ最後までやり抜いてほしいと思います。夢をもって頑張ってください。」

夢をあきらめずに実現したO君。先日は一緒に学んだ同級生たちと食事を囲んで、情報を共有するだけでなく、元気をもらったそうです。Oさんの話に、私も温かい気持ちになりました。

2024年 7月 19日(金)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

地図好きな学生が輝く!鈴木貴子さんのキャリア

加藤 幸治(かとう こうじ)教授

地理・環境コース

専門分野:経済地理学

地理・環境コース(当時は専攻)・2016年3月卒の鈴木貴子さんは、入学前から「地図が好き!」という地理・環境コースにありがち(! ?)な学生のうちの一人で、現在は(株)ゼンリンで活躍中です。

地理・環境コースには地図製作の専門家はいませんが、そうした技術等は理系大学や専門学校で学ぶべきもので、地理・環境コースでの学びは地理や環境を考えるにあたって必要な地図・分かりやすい地図(主題図)とは?といったことを考えることに通じています。コンピュータソフトを作成する上では、プログラミング技術以上にユーザー目線に立ったソフトやアルゴリズムの設計も重要で、それには文系的観点も必要なことに似ています。急がば回れ!といったところ。

鈴木さんも地理・環境専攻では経済地理学的視点から宿泊施設の立地を把握・考察するといったことを専門にしており、卒業論文の成果は『国士舘大学地理学報告』25にも掲載されています。

2023年 8月 26日(土)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

子供達の命を守る教員になりたい

郡司 菜津美(ぐんじ なつみ)准教授

教育学コース

専門分野:教育心理学

2023年の春。教員生活4年目を迎える足羽由紀夫さん。

中学1年生で3.11を目の当たりにし「命を守るためには教育が重要だ」と教師を志しました。

3年生になって私のゼミに入ってからは、先輩、同輩、そして4年生になってからは後輩とも切磋琢磨する姿が印象的で、仲間に支えられて何度も練習した模擬授業が功を奏し、教員採用試験は一発合格でした。

現在は川崎市の高等学校で、個性豊かな子供たちと学び合い、日々の授業に追われながらも充実した毎日を過ごしているように感じます。きっと大変なことも沢山あるのではないかなと思いながらも、定期的に行う対面・オンラインでの勉強会では

「どうしたらより良い生徒指導ができるだろう」

「教員としてもっと成長したい」と学び続けている姿がとても眩しいです。

これからも学校現場で活躍し続ける国士としての教員であってほしいなと心から応援しています。

2023年 8月 26日(土)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

日本文学・文化コースから中高国語科教員に

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:教科教育学、初等中等教育学、日本語学

日本文学・文化コースでは、毎年一定数の学生が中学・高校の国語科教員に就職しています。ここ最近の就職先は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・川崎市・新潟県の公立中学校、静岡県の公立高校、神奈川県の私立高校などで、出身地の公立学校が中心となっています。教員採用試験に一次・二次と合格して、一年目から本採用として教壇に立つ場合もあれば、一年目は臨時的・非常勤採用でも、教員採用試験に再挑戦して、二年目以降に本採用として教壇に立つ場合もあります。いずれにしても、教員を志して最後まで努力した学生は、全員が教職に就くことができています。

教員採用試験合格には十分な対策と努力が必要ですが、本学本コースには中学・高校の国語教員を目指す学生に対するサポート体制が充実しています。中高国語科教員を目指す皆さんには、先輩たちの後を追って、ぜひ夢を叶えてもらえたらと思っています。

2023年 8月 26日(土)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

日本語教育とボランティア活動、諫山望さんの多様な活動

中村 一夫(なかむら かずお)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本語学

諫山望さんは日本語学ゼミの2018年度卒業生です。卒業論文では日本語の待遇意識に関わるポライトネスについての論を為しました。その後、日本語教育について研究するため、本学大学院グローバルアジア研究科で研鑽を積みました。

修了後は自身の研究テーマに関係する職に就きたいと考え、主に語学学習や日本語教育関係の教材を扱う出版社に就職し、書店営業のほか出荷・在庫管理や顧客対応などの業務で活躍しています。物事を俯瞰して見る目を持つ彼女は、学部や大学院で学んだ日本語や教育関係の知識を、業務のためのデータ収集や分析に大いに役立てているとのことです。

学生の頃から取り組んでいるボランティア活動も継続しており、小学生から高校生までを対象とするスキーやスノーボード、自然活動などのプログラムの企画運営にも携わっているそうです。日本語学ゼミでもリーダーシップを発揮し、企画力や行動力を見せていた諫山さんらしい公私に亘る活躍を、頼もしく思っています。

2023年 8月 26日(土)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

観光業界への就職~最終面接での決め手

内田 順文(うちだ よりふみ)教授

地理・環境コース

専門分野:地理学

私の主要な研究テーマは地理的イメージですが、たとえば軽井沢のイメージやパリのイメージのように、観光地のイメージも研究対象としていることから、観光地理学の授業も担当しています。その関係から、ゼミでは観光(観光地理学)をテーマに卒論を書く学生が毎年数名おり、観光関連の業種に就職する学生もけっこういます。卒業後に研究室を訪ねてくれる学生もいたり、近所のJTBの窓口で元ゼミ生とばったり出合ったりして、その際にはいわゆるギョーカイの話をよく聞くのですが、そのとき複数の卒業生から聞いた話を紹介します。

旅行代理店は昔から人気の就職先で、最終面接試験で早慶やGMARCHといった大学の学生と合格者の椅子を争うことになるというのはよくあるようです。その際に地理学を学んだということが大きなアピールポイントになり、とくに卒論で扱った観光現象について語ったことが採用につながったのではないか、と言うのです。たしかに志望者の多くが経済学部や法学部の学生という中で、地理を学んだこと自体が独自のアピールの方法になるというのはありそうな話です。もちろん最終面接に到達しなければ、地理学を学んだ特性を発揮することもできないので、採用試験の一次二次はまあしっかりと勉強してもらう必要はありますが。

2023年 8月 23日(水)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

バックパッカーから指導主事へ

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学コース

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

2003年卒業の亀山高大(かめやま たかひろ)さん。現在は東京都教職員研修センターで指導主事として活躍中です。大学時代ははやぶさラグビー部に所属し、長期休みには沢木耕太郎の「深夜特急」に憧れてバックパッカーとして海外に長期旅行に出かけるという生活。大学1年生の2月に訪問したインドのブッダ・ガヤという村で激しい腹痛に襲われ、正露丸を何錠飲んでも治らず死にそうになっていたところ、日本語ができる隣村の村長さんに医者に連れて行っていただき助けられたそうです。翌日には自家製の焼酎で20歳の誕生日の祝杯をあげてもらったことが一番印象に残っているとのこと。

大学3年生から卒研体育で中野先生に御指導を受け、一輪車や長縄等の実技を磨いたことが、後の授業での師範につながり、大変役にたったと述懐しています。わたし(菱刈)と亀山さんのお父さん―やはり素晴らしい方―とも23年以上の交流があります。小学校での教職経験を積み重ね、今では指導主事として東京都の教育管理職候補の先生方を対象とした研修の運営に当たります。都内の学校を訪問し、体育(保健体育)科の授業の指導・助言も行います。2023年4月から早稲田大学大学院教育学研究科に入学し、学校の「心理的安全性」をテーマに研究も進めています。今後の活躍にますます期待大です。

2023年 8月 23日(水)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

在学時に培った傾聴力を活かして

倉持 長子(くらもち ながこ)講師

日本文学・文化コース

専門分野:日本文学

中世(倉持)ゼミの卒業生、竹内瑞稀さんの活躍をご紹介します。

在学時の竹内さんは、持ち前の明るさとガッツで、『平家物語』における白拍子のジェンダーをテーマとする卒業研究に邁進していました。卒業後の現在は、新たな夢である児童福祉司を目指し、保育園で子どもたちの保育補助活動に携わりつつ、資格の勉強に奮闘する多忙な毎日を送っています。子どもたちの日常のお世話はもちろん、子どもたちに寄り添い、全力で一緒に遊ぶ中で、子どもたちに教わることも多いそうです。

竹内さんは、日本文学・文化コースの学びの中で、相手がどのように考えているか、その声を聞き理解する「傾聴力」を養ったそうです。この力は子どもたち相手にもとても役に立っていて、子どもたちの「なんで?」攻撃にも、柔軟に対応できるようになった、と笑って話してくれました。将来はこの「傾聴力」を大いに活かし、子どもたちの幸せのためにさらに飛躍されることを願っています。

2023年 8月 23日(水)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

生物地理の研究を生かした様ざまな進路の学生がいます:国立公園のレンジャーも!

磯谷 達宏(いそがい たつひろ)教授

地理・環境コース

専門分野:植生地理学、生態学、緑地計画論

地理・環境コースの卒業生は、流通や金融などの一般的な進路に進む人も多くいますが、コースの学びの特徴を生かした進路に進む人の数も、毎年かなりの数にのぼっています。

磯谷ゼミの卒業生は、生物についての地理を卒業論文で研究するので、そのような特性を生かした進路に進む学生を数多く輩出してきました。環境調査会社で好きな生物を調べる仕事に就いた人、アウトドア・アクティビティーの会社のインストラクターになった人、市役所の環境政策課の職員になった人、大学院に進んで研究の道に進んだ人などが、ゼミから巣立ってきました。

近年では、国家公務員試験に合格して環境省のレンジャーとして国立公園で活躍している卒業生もいます。4年生のときは卒業論文で、ブナ林についての興味深い発見のある研究を行っていました。地理・環境コースの「ニュースレター」にレンジャーの仕事の紹介文が掲載されていますので、よろしければご覧になってください。

2023年 8月 8日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

図書館で働くTさん

松野 敏之(まつの としゆき)教授

日本文学・文化コース

専門分野:中国思想・江戸儒学

学生生活の後半がコロナ禍となったTさんは、現在、板橋区のS図書館で働いている。苦労の末の就職である。大学時代のゼミでは要所において適切な発言をする。それは他の人の意見をしっかりと聴いているからであろう。

仕事で充実しているなと思うことについて訊いてみると、「窓口業務だけでなく、本の装丁や修理など本に関する様々な業務に関われること」、また「地域に密着した小さな図書館であるため、地元の人と関わる機会が多いこと」などを挙げた。奥ゆかしいTさんが、丁寧に図書館の仕事をしている姿が想像される。

卒業論文で扱ったのは、中国の怪奇小説を題材とした芥川龍之介の作品である。大学での学びが現在の仕事に活かされているとも言うが、実際には卒業後もTさん自身がさまざまなことを吸収しながら成長していったのだと思う。今後もTさんらしいやりかたで図書館を訪れる方々と関わっていくことを期待する。

2023年 8月 8日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

卒業研究での学びが現場での実践とつながる

山室 和也(やまむろ かずや)教授

初等教育学コース

専門分野:国語科教育学、文法教育

卒業研究国語の卒業生の多くが現在も小学校教員として活躍しています。小学校は中学校・高等学校のように教科担任制ではなく、全科(一部科目を除き)を担当するので、大学で国語の研究をしたからと言って、それを直接活かせるとは限りません。

そのような中で今回紹介するのは、2013年に卒業した平田健士さんです。彼は大学在学中、神奈川ティーチャーズカレッジにも参加して積極的に活動していました。卒業後は神奈川県鎌倉市の小学校に着任。その後市内で2校経験したのちに、横浜国立大学附属横浜小学校に人事交流で異動し、国語の研究をすることになりました。国立大学附属小学校勤務ということで、内部の教育の充実と同時に外部の研究も公開し発信していく役割があります。その意味で仕事はかなり大変だったと言います。また、在任中は新型コロナウィルスの影響で、公開研究会も変則的な形でした。しかしながら、国語教育の名だたる先生方のご指導を直に受けるという貴重な経験をして、国語の指導力を磨くことができたのです。現在は、鎌倉市の別の小学校に異動して、現場の先生方に向けて国語の指導力向上の助言をする立場となり今後の活躍が期待されています。

大学で国語を学んだことが直接的に活かせているわけではないのですが、国語を専門として現場の先生方に指導をしていく立場となって活躍してくれている姿はとても輝いています。

2023年 8月 8日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

専門を生かしたキャリアデザイン

長谷川 均(はせがわ ひとし)教授

地理・環境コース

専門分野:地形学

「せっかく地理や環境を学んだのだから、専門を生かしたキャリアデザインを考えてほしいな」と言い続けています。ゼミ生を見ると、そういう道を選んだ人と、そうでない人は、3:7くらいでしょうか。

私が日本地理学会で企画専門委員をやっていた時、地理学の就職先を広げようという話になりました。それで作ったのが「地域調査士」と「GIS学術士」資格です。この時は、後に地理学会会長、理事長になる方、国土地理院長、ゼネコンの執行役員、中堅の官僚などの経験者など、地理出身で各方面で活躍している方々の強力なバックアップがありました。

全国の地理系学科の中でも、本学は地理を生かした分野に就職する人の割合が高いです。即戦力になるようなことを意識して教えているわけではありませんが、地理・環境コースにはリテラシーだけでなくコンピテンシーの高い学生が多い結果かもしれませんね。

2023年 8月 4日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

初等教育運動会を成功させた齋藤さんと窪田さんの活躍

河野 寛(かわの ひろし)教授

初等教育学コース

専門分野:応用健康科学、身体教育学、スポーツ科学

初等教育コースの河野です。今回紹介する卒業生は8年前に卒業した齋藤さんと窪田さん。2人はそれぞれ千葉県と埼玉県に小学校の教師として赴任しました。在学中から仲間からの信頼が厚かった2人は,教育現場で中堅教員として活躍しています。いつも子供たちのことを想い,どうすれば子供たちが健やかに成長できるかを日々模索し,それを教室の中で実践して行く。忙しく大変な日常でも,子どもたちの成長を日々感じながらそれを楽しみに,小学校の現場で輝います。近年2人とも結婚して,齋藤さんはお子さんも出産し,まさに充実した人生を送っています。

そんな2人は8年前に行われた第33回初等教育運動会の実行委員長と副委員長。いろんな意見が飛び交う実行委員会をまとめ上げ,運動会を成功させました。それから8年の時を経て,今年は第36回初等教育運動会が行われます。卒業生の思いが連なる国士舘の伝統は,今年の夏も世田谷の地で燃え続けます。

2023年 8月 4日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

松野彩ゼミ卒業生Aさんの軌跡

松野 彩(まつの あや)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本古典文学

松野彩ゼミ(平安時代の文学・文化を研究)の卒業生にはさまざまな業界に進んだ人がいます。製薬・薬局関係や、不動産関係の仕事をしている人の割合が多いという印象がありますが、毎年のように国語科教員になる学生がいます。そのなかでも、Aさんは今でも印象の強い学生の1人です。学生時代は運動部に所属し、レギュラーとして試合にも出場しました。授業前には多摩キャンパスで朝練をこなし、世田谷キャンパスの授業には早めに到着、部活と勉強を両立する姿勢が記憶に残っています。卒業後、Aさんは出身の高校に非常勤講師として就職しました。どうしているかなと心配していたのですが、先日、久しぶりに電話があり、出身地に近い高等学校に専任教員として着任したということでした。勤務先で信頼されているようで嬉しくなりました。熱心に生徒を指導している姿が目に浮かびます。

2023年 8月 4日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

地理学の魅力を高校教員として伝える

桐越 仁美(きりこし ひとみ)講師

地理・環境コース

専門分野:地理学、アフリカ地域研究

2023年3月に卒業した白石黎さんは、現在、東京都立の高等学校にて地理歴史科教員として勤務しています。地理を担当しており、2022年から始まった必修科目の「地理総合」と選択科目の「地理探究」を教えています。地理を専門として学んでいた教員は校内で白石さんのみであることから、校内の地理に関する業務において中心的な役割を担っています。

国士舘大学在籍時は、教員免許の取得と教員採用試験合格を目指し、大学の授業に関する勉強に加えて、採用試験に向けての勉強に励んでいました。また、地理に関わる授業を積極的に受講し、知識を身につける努力を欠かさなかったそうです。

現在は、在学時に身につけた地理や地図についての基礎的な知識や考え方を活かした授業をおこなっています。また、地理学野外実習や卒論で蓄えた、物事を多角的・多面的にとらえて分析する力、そしてその結果を文章等で表現する力も、いろいろなシーンで活かされています。

2023年 8月 1日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

異色のキャリアから小学校の教員に

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授

初等教育学コース

専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育

2019年卒業の水上祐真(みずかみ ゆうま)さんは、いま教員採用5年目。さいたま市で教員生活を元気に送っています。学校では安全教育主任もしています。卒業研究では道徳教育を専攻した水上さん。最初の出会いは1年生履修の「教育基礎論」でした。ずいぶん背が高くて、しかもハンサムでさわやか。聞くと、慶應義塾大学経済学部にストレート入学したにもかかわらず、小学校教員になりたくて本学にやってきたという変わり種。ふつうならまずありえないキャリアの持ち主です。

何事も、できる学生を相手にすると教師はほんとうに楽です。ルックスのみならず頭も性格も、しかも声もよい水上さんに、わたしは日テレのアナウンサー試験を、冗談でもよいからうけるように命じました。すなおに実行に移した結果、見事、採用直前の最終面接まで進みます。福岡や名古屋の系列局でしたらすぐに採用です。が、惜しげもなく記念受験したまま、現在に至ります。結婚して公私ともに充実して大活躍中。今後がますます楽しみです。

2023年 8月 1日(火)掲載

第6回「卒業生の活躍について」

「カッコイイとは、こういうことさ。」

吉原 裕一(よしはら ゆういち)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本思想、倫理学

日本思想ゼミから巣立っていった卒業生は、本当に多彩な職場で活躍しています。教育現場や警察官・公務員はもちろん、番組制作会社や鉄道会社、販売業、出版業、金融業、製造業など。まさに本学の教育理念である「世のため人のために尽くせる人材」となって、今日も社会の一端を支えてくれています。

そんな彼らも、学生時代は人のためより自分のことを優先していたものです。しかし、日本の先人たちのいろんな考え方を学ぶうちに、「弱い自分では、自分の人生さえ幸せにはできない。人を助けられるくらい強い自分になって、自分に誇りを持てるようになりたい」という気持ちが芽生え、一人一人が努力した結果、こんなに立派な社会人へと成長してくれたのです。

たとえしんどいことがあっても、共に支え合って周りの人々と一緒に生きてゆく。そういうことができるのって、最高に素敵な「大人」ですよね。彼らを見ていると、心からそう思います。

2023年 8月 1日(火)掲載

第7回「大学での学びを覗いてみよう」

「一人一役」の学生主体のゼミ活動を通じて

堀井 雅道(ほりい まさみち)准教授

教育学コース

専門分野:教育行政学

私のゼミは年間(毎週木曜日3・4時限)を通して、3年生と4年生とが合同で実施しています。ゼミの最大の特徴は、学生が中心となり主体的にゼミを運営していることです。学生がゼミ長や副ゼミ長、企画係、広報係、会計係など「一人一役」を担いつつ、専門分野をふまえた文献・資料講読、個々の興味・関心に応じた企画報告・発表、そしてアイスブレーキングや合宿、交流会などが企画され、行われています。このようなスタイルでのゼミ活動を行うのは、「組織」で動くことの大切さや、「組織」の運営に何が必要なのかを体得してほしいからです。そのプロセスでは基本的な報告や連絡、相談、調整といったコミュニケーション力の他に、企画力・提案力なども問われます。特に教職を志望する学生には、このゼミ活動における達成感や苦労等を通じて、ぜひ体得してほしい力で、その力は教職以外の道でも役に立つ力だと信じています。

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

2024年11月26日(火)掲載

第7回「大学での学びを覗いてみよう」

日本語を知ろう、日本語で知ろう

中村 一夫(なかむら かずお)教授

日本文学・文化コース

専門分野:日本語学

源氏物語はどんな文字で書かれたのか。サザエさんの使うことばはどんなものか。大正時代の翻訳のハイジと現代のとでは同じ少女か。今時の大学生の方言事情が知りたい。アイドルの歌詞とキャラクターの関係性はどうなってるの。

日本語学ゼミでは古代から現代までの日本語に関わる諸問題について考えています。同時に言語と関連の深い周辺領域(文学、思想、歴史等)への目配りも怠りません。日本語学の基礎的な研究方法を身につけたら、各自の研究テーマの調査と並行して、全員による統一テーマの共同研究も行います。身近な日本語のありようを解き明かし、人や社会、文化を知ることを目指します。

日本語学はことばに対して主観的な価値判断を加える学問ではありません。日本語における共時的通時的な事実を、人文科学の手続きに従って客観視するものです。得られたデータを手がかりにして、原因や理由、本質を明らかにしていくことは、どこか探偵の仕事のように見えるかもしれません。一途な探究心と幅広い好奇心が大切です。

2024年11月12日(火)掲載

第7回「大学での学びを覗いてみよう」

教育実習につながる国語の授業実践力を高める

松崎 史周(まつざき ふみちか)准教授

日本文学・文化コース

専門分野:国語科教育学、日本語学

学生の皆さんに中学・高校での国語の授業について聞いてみると、教科書の作品や文章に関する先生の解説を聞くだけだったという声がよく聞かれます。私が担当する「国語科教育論/指導法」の授業では、国語の授業に関するこうした印象を打ち崩し、生徒の国語の力を着実に養える授業を実践してもらえるよう、国語科教育の理論に基づいて授業実践力を養っていきます。

「読むこと」の学習指導に関する授業では、教材を分析してその特徴を把握することから始め、生徒主体の言語活動を組み込んで学習指導を構想し、学習プリントの作成や板書の練習などを行い、授業の練習を行ったうえで模擬授業に臨みます。実際に授業を行うだけでなく、他の学生の授業を分析しながら受けることで、より良い授業を行うための方策が得られてます。

こうした学びが形成された学生は、教育実習で生徒たちに喜ばれる授業が実践できるようになっていきます。国語教員を目指す高校生の皆さん、一緒に国語の授業について学んでいきましょう。

.webp)

2024年10月29日(火)掲載

第7回「大学での学びを覗いてみよう」

幕末維新探訪から日本近代史を考える

齊藤 紅葉(さいとう もみじ)講師

考古・日本史学コース

専門分野:日本近代史

日本近代史ゼミの担当です。私自身はとりわけ幕末維新期の政治史を中心に研究しています。大学での学びの醍醐味は、これまで触れてこなかった角度から歴史を深く覗いてみることでしょう。その場は大学内外にあります。