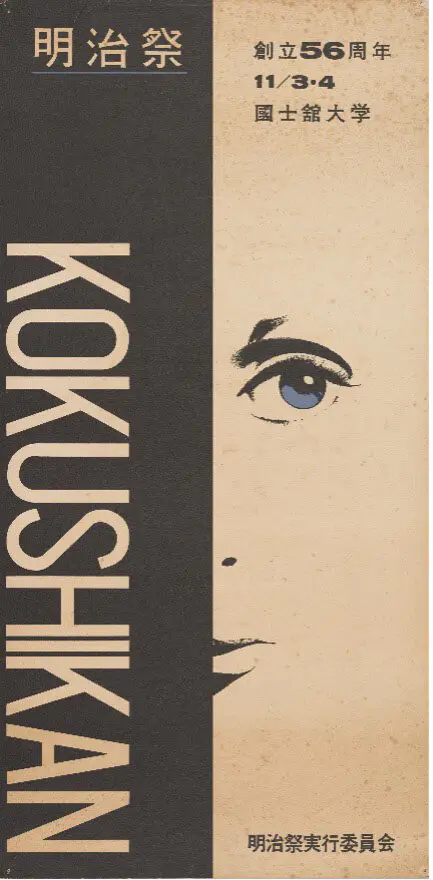

国士舘大学の学園祭のNewold

学園祭のあゆみ ~東京五輪の年 第1回は「明治祭」

国士舘大学の学園祭の歴史は、東京オリンピックが開催された昭和39(1964)年の「明治祭」まで遡る。

学園祭が各大学の恒例行事として全国的に普及したのは、昭和30年代半ばからである。国士舘では、昭和33年の大学創設をきっかけに、教育組織の拡充や学生数の増加に伴い、文化系サークルの活動が活発化し、その成果・研究発表の場として「文化祭」が求められた。創立当初より、創立日(11月4日)に開催してきた記念式典と「大運動会(後の体育祭)」とともに第1回明治祭がはじまった。

◆楓の門下に集う

その名称は11月3日「文化の日」が、昭和22年まで「明治節(明治天皇の誕生日)」という祝日であったことに由来する。創立者柴田德次郎が理想として掲げた「明治に学ぶ」という趣旨のもと命名された。その後、昭和48年の学園改革の流れを受け、昭和49~51年まで「学園祭」の名称を用いたが、創立60周年を迎えた昭和52年には本学の校章「楓の門下に集う」という意味を込めて「楓門祭」に改称、現在に至る。

半世紀以上の歴史をもつ学園祭は、本学を取り巻く社会情勢や学生の問題意識が色濃く反映されている。そこで、関連資料から、その特色を概観したい。

◆文化発露の場として、新たな時代への期待

最初の明治祭を前に、柴田德次郎は「文化祭は他校の様に御祭騒ぎを行わず明治祭として最も敬虔な態度で行うべきである」という学園祭のあり方を示している(第12号「会報録」)。創立50周年を迎えた昭和42年、学生から募集した明治祭テーマは「躍進」に決定、サブテーマは「世界の中の日本日本の中の国士舘」が選ばれた。この他に「日本を如何にすべきか」「全大学の光明たらん」「日本を国士舘の如く!」など、総合大学へと発展した国士舘の学風を示すような熱のこもったテーマが並ぶ。

昭和52年のパンフレット序文には、「さて、学園祭とは何か。改めて言うならば文化祭である。つまり文化発露の場である。極言すれば、国士舘の文化を発露するのである」と学生を代表して実行委員会が記した。

学園改革を受け、新たな文化を創造し、それを表現する場として、楓門祭に向き合う学生たちの気概が感じられる。当時の学生部は『国士館大学新聞』195号にその意義を述べ、楓門祭が「国士舘文化の発露の場」であると共に「国士舘共同体の一員であるという意識を高め」るものとして、すべての「国士舘人」が参加する全学的な行事を目指した。

昭和63年には、昭和天皇の不予(闘病中)に配慮し、全国各地の祝祭行事が自粛、本学も楓門祭の中止を決断した。翌年の楓門祭は「昭和という激動の時代を偲ぶとともに、平成の時代に大きく翔く」との希望を込め開催された。テーマに「平成元年」を掲げたことは、新たな時代への期待感がよく表れている。

「令和」となったいま、学園祭の歴史を紐解くことが、新時代の「楓門祭」のヒントとなれば幸いである。

(国士舘史資料室 山田 兼一郎)

※国士舘大学新聞第518号(2019年10月25日発行)「国士舘史資料室だより39 学園祭のあゆみ」より一部修正し転載しました

学園祭の“Newold” ▶▶「学園祭」とは何か【序】