2024年11月15日、国士舘大学政経学部経済学科の講義「資源の経済学」にて、西川栄明氏をお招きし、『資源としての木・木材の特性と用途』をテーマにした特別講義が行われました。同氏は、編集者であり、かつ椅子や木材の研究者として活動しており、椅子や家具のほか、森林、木材から木工芸や木製家具などに至るまで木に関することをテーマに執筆・編集活動を行っています。北海道で生まれた「木育」の活動にも携わり、木育マイスター(北海道知事認定資格)育成研修の講師も務めています。代表的な著書には、『種類・特徴から材質・用途までわかる樹木と木材の図鑑』、『名作椅子の解体新書』などがあります。

講義では、最初に、太古の昔から人と木がどのように関わってきたかが解説されました。また木材は環境保護において重要な役割を果たし、二酸化炭素の固定や生態系の維持に貢献しており、木材が二酸化炭素を取り込み、酸素を放出する光合成や、長期間にわたって炭素を固定する能力について説明されました。近年では、木材の特性に応じた多様な用途として、セルロースナノファイバー(CNF)や改質リグニンなどの最先端のバイオマス素材が、自動車部品や家電製品に利用されていることが説明されました。

次に、歴史的な木材利用の事例として、縄文時代の木製道具や、古代エジプトの木製家具など、木材がどのように人々の生活に根付いてきたかが語られ、縄文時代の赤色漆塗り櫛や弥生時代の丸木舟が具体例として挙げられました。

さらに、木材の特性を見極めて適切な用途に使う「適材適所」の考え方についても触れられ、硬さや柔らかさ、水に強いかどうか、腐りにくさ、重さ、軽さ、粘り強さ、虫に強いかどうか、色や匂いなど、多様な特性に応じた利用法があると説明されました。

最後に、木材の未来と持続可能性についても言及され、木材は再生可能な資源であり、適切に管理されれば持続可能な利用が可能となること、具体例として、CLT(Cross Laminated Timber)などの新しい建築材料の開発や、木材を利用したバイオマス発電などが挙げられました。

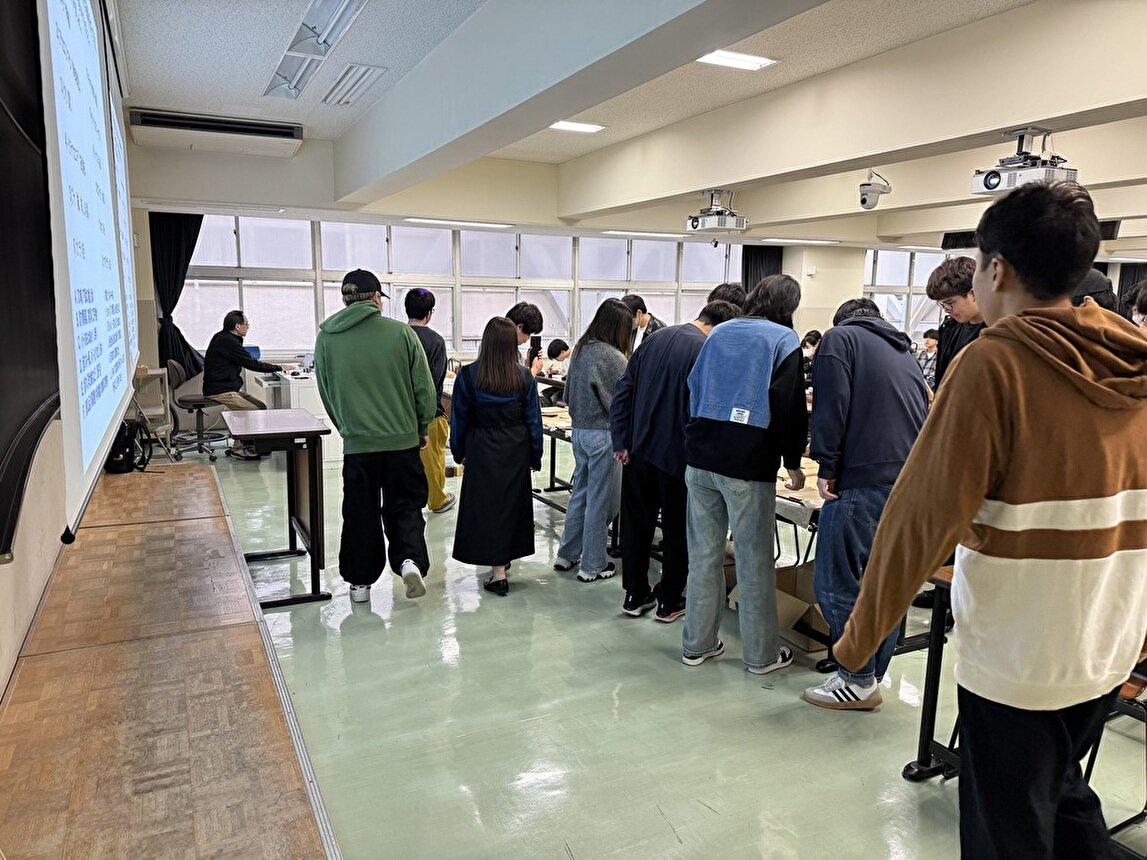

講義後、学生達からは、木材の持つ多様な価値や可能性について新たな視点が得られ、特に木材が環境保護に果たす役割についての理解が深まったと感想が得られました。また、歴史的な木材利用の事例や、現代の技術を用いた新しい木材の利用法についても興味を持った学生が多く、講義は大変好評でした。