2023年01月24日

文学部教員によるショートエッセイを公開中です(1月24日更新)

リレーエッセイ企画として、文学部の専任教員によるショートエッセイを不定期更新しています。

本企画では、「最近の研究テーマの展望とその成果」をテーマに各教員が「どんな専門なのか」「何が学べるのか」といった内容に加え、受験生の皆さんへのメッセージをショートエッセイとして執筆しています。

教育学科 教育学コース

運動学(運動方法学を含む)

江川 陽介(えがわ ようすけ)教授(専門分野:スポーツ医学)

機能解剖学を基礎として、歩・走・投・跳・滑・泳などの人間の基本的な動作を知り、スポーツにおける加速や減速、方向転換動作、そして運動そのものが上手くなるにはどうすれば良いのかを考えていく授業です。私の専門はスポーツ科学/スポーツ医学であり、アスレティックトレーナーとしてTOKYO2020オリンピックにも帯同しました。これまで各自が行なってきた動作や、競技力向上のためのトレーニングの問題点を解決したり、スポーツによる怪我を予防したりできるように、研究結果だけでなく臨床の貴重な経験と工夫を毎回の授業内容に組み込んでいます。授業では各種動作を自分で撮影し、映像分析をすることで、体育の授業で子供たちの動きをどう評価するのかを考える実習もあります。「なるほど、そういうことだったのか!」という知的好奇心が昇華されていく瞬間、受講している学生たちはとても良い顔をします。

自身の研究を生かした授業内容の紹介

栗栖 淳(くりす じゅん)教授(専門分野:教育学)

おもに担当している授業は、教育の基礎的な内容や道徳教育、西洋における教育の歴史にかんするものです。大学の卒業論文ではドイツの哲学者であるボルノーの教育ついて、また大学院の修士論文ではフランスの社会学者であるデュルケームの道徳教育について考えてみました。そういったことから、道徳・市民教育や教育思想に関心を持っています。また学外的には、共同研究として営利組織による学校について考察したり、自治体の社会教育や生涯学習にかんする委員にかかわってきていることから、いわゆる一般的な学校教育にはおさまりきらない分野にも関心を持っています。こうした研究によって育むことができた、時代や社会の在り方にかかわって教育を考えるという視点や問題意識をとおして、それぞれの授業内容を組み立てています。自治体の社会教育や生涯学習にかかわることも、広く教育を考えるうえでの市民意識を理解するという点で、授業に役立っていると思っています。

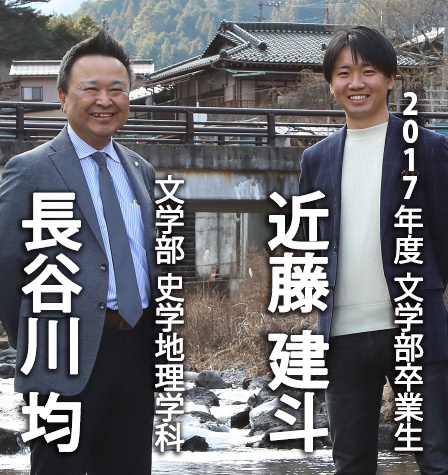

史学地理学科 考古・日本史学コース

伝統中国文化の研究の面白さが伝わる授業への試み

小川 快之(おがわ よしゆき)教授(専門分野:中国史)

私の専門は中国近世(宋代から清代)の文化史・社会史で、宮廷文化・年中行事・民間習俗など多面的に伝統中国の文化を研究しています。また、中国の福建・安徽などでの史跡調査も行ってきました。伝統中国の文化は同じ東アジアでも日本とは違う点が多く見られますので、授業では異文化理解という観点も意識しつつ、自身の研究や史跡調査での見聞を踏まえて、食文化・家族・都市・年中行事など様々な視点から伝統中国の文化について講義をしています。また基礎演習やゼミでは、受講生が伝統中国の文化に関わる様々な史料の中から興味をもった史料を取り上げ、考察をして発表し、全員で意見交換をする作業を行い、有意義で楽しい議論が展開しています。多くの学生の皆さんに少しでも伝統中国の文化を研究する面白さが伝わる授業になればと思っています。

写真①安徽での史跡調査にて(名裁判官として有名な包拯を祀る包公祠の入口)

写真①安徽での史跡調査にて(名裁判官として有名な包拯を祀る包公祠の入口) 写真②中国近世史ゼミで史料について考えるゼミ生たち

写真②中国近世史ゼミで史料について考えるゼミ生たち

写真③安徽での史跡調査にて(明の洪武帝の両親の陵墓の参道の石像)

写真③安徽での史跡調査にて(明の洪武帝の両親の陵墓の参道の石像) 写真④福建での史跡調査にて(空海も訪れた福州の開元寺にある空海の像)

写真④福建での史跡調査にて(空海も訪れた福州の開元寺にある空海の像)

現地での考古学実習から歴史をあきらかに

眞保 昌弘(しんぼ まさひろ)教授(専門分野:考古学)

私の専門である考古学は、過去人類が残した物質的資料により歴史をあきらかにする学問です。対象が地中にあることから発掘調査が必要となります。考古学実習では、実際に現地で発掘調査を実施し、遺跡の測量、出土遺物の実測のほか調査報告書を作成しています。

発掘調査は、表土の除去や建物跡・遺物がたくさん出土することから夏休みと春休みの長期休業期間にそれぞれ3週間ずつ、1年生から大学院生までが発掘班、遺物整理班、生活班、研修担当、食当などを分担し、合宿形式で実施しています。

実習では、遺跡や遺物が歴史資料として扱えるようになる課程を学ぶことになり、卒業後に学芸員として地方自治体で発掘調査の担当者として活躍しているものも少なくありません。

史跡見学会のようす

史跡見学会のようす 整理作業(拓本)

整理作業(拓本)

竪穴住居の測量

竪穴住居の測量 発掘調査のようす

発掘調査のようす