国士舘大学文学部の教育学科で学んだ小林さんが、特別支援教育に興味を持ったきっかけは、アダプテッドスポーツ(障がい者スポーツ)との出会いでした。障がいのある人とない人が一緒に楽しめるスポーツの魅力を知り、それを専門に学ぶために松浦孝明先生のゼミに入ります。そこで学んだことを活かして、小林さんはこの春から、特別支援学校の先生として子どもたちに体育を教えています。指導教員の松浦先生とともに、国士舘大学の特別支援教育の学びについて語っていただきました。

- 編集部

- まず松浦先生にお伺いします。来年60周年を迎える国士舘大学文学部では大きな改革があるようですね。どのように変わるのか教えていただけますか?

- 松浦

- 文学部は現在「教育」「史学地理」「文学」の3学科があり、5つのコースに分かれています。その中で来年度大きく変わるのは教育学科です。これまで分かれていた「教育学コース」と「初等教育コース」を一つに合体させ、新たに「教育学コース」としてスタートします。

- 編集部

- 教育学科のコースを一つにまとめる意味は、どこにあるのでしょうか。

- 松浦

- これまでは幼稚園と小学校の先生を養成する「初等教育コース」と、中学校・高等学校の社会、保健体育、養護教諭、特別支援学校の先生を養成する「教育学コース」に分かれていました。今回の改革で、コースを一つに統合することで、これからは全ての教員免許が取得できるようになります。幼稚園、小学校の免許も取れるし、中高の社会、保健体育、養護教諭、特別支援学校の免許も取れるようになります。

- 編集部

- なるほど、幼稚園から小、中、高と、幅広い教員免許が取得できるようになるのですね。

- 松浦

- そうですね。学校教育の現場では、複数の教員免許を持った幅広い指導ができる人材が求められています。また、学生の方にも小学校の教員免許と特別支援学校の教員免許をあわせて取りたいというニーズがあります。そのような社会の要請に応える形で、来年度から文学部教育学科は大きく変わります。

文学部の改革について

- 編集部

- 松浦先生のご専門はどのような分野ですか?

- 松浦

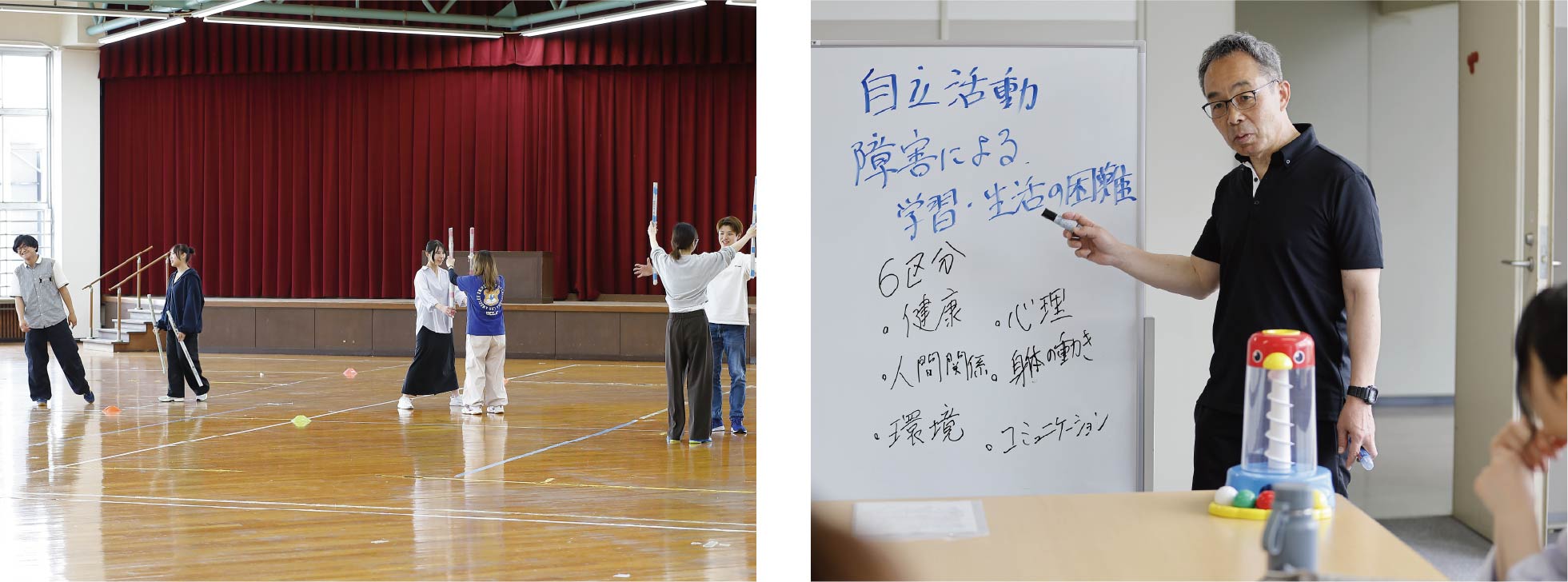

- 私の専門分野は特別支援教育です。その中でも障がいのある子どもの体育授業や、参加者にスポーツを合わせるアダプテッドスポーツをメインに研究しています。肢体不自由のある子どもに対して、どんな授業の工夫や配慮をすれば学びが充実するかということですね。

- 編集部

- ゼミでもアダプテッドスポーツについて教えているのですか?

- 松浦

- ゼミでは特別支援教育全般を扱っています。その中でアダプテッドスポーツも教えています。

- 編集部

- 先生のところで学んだ学生は、やはり特別支援学校の教員になる人が多いのですか?

- 松浦

- そうですね、特別支援学校の教員免許を取るための授業を受けている学生が24~25名いますが、そのうち特別支援学校の教員になるのは4~5名ですね。他の学生は、中学校や高等学校の教科の先生を目指しながら、特別支援学校の教員免許もあわせて取っておきたいということで授業を受けています。ゼミでいうと毎年4~5人の学生が私のところに来ますが、特別支援学校の先生になるのは半分ぐらいですね。あとは養護教諭になりたいという学生も来ます。

- 編集部

- 国士舘大学に「障がい学生支援室」というものがあると伺いました。これはどのようなものですか。

- 松浦

- 「障がい学生支援室」は、2024年の4月に本学に設置されました。同年に障害者差別解消法という法律が改正され、私立大学も障がい者のニーズにしっかり対応しなさいということが義務化されました。障がいのある学生さんが大学で学びやすくするための配慮について相談するための支援室です。数年前から開設に向けて動いていましたが、私はワーキンググループのメンバーとなってここの開設に関わりました。

大学での学び

- 編集部

- 小林さんは、なぜ特別支援学校の先生になりたいと思ったのですか?

- 小林

- もともと私は体育の教員になりたくて、国士舘大学の文学部に入ったんですけど、先ほど先生がおっしゃったアダプテッドスポーツの授業を2年生のときに受けて、それがすごく楽しかったんですね。それでもっと学びたくなって、松浦先生のゼミに入れていただきました。

- 松浦

- それと小学校のボランティアの経験。

- 小林

- はい、大学の近くに小学校があって、そこで開催された宿泊行事にボランティアとして参加したことがあるんです。そのとき特別支援学級のお手伝いをして、自閉症の子と触れあう機会がありました。とっても純粋な子たちで、この子たちのことをもっと知りたいなと思って。それも特別支援教育に関心を持つきっかけになりました。

- 編集部

- 松浦先生のゼミでは、どんなことを学んだのですか?

- 小林

- 私のときはちょうどコロナ禍だったので、3年次のゼミはオンラインになっていました。その影響でゼミの授業というよりは、画面の中で顔合わせみたいなことをやっていました。

- 編集部

- 2020年の5月に緊急事態宣言が出ましたからね。大変でしたね、コロナ禍での授業は。

- 小林

- 3年生のときに介護等体験に行くはずでしたが、オンラインじゃ無理ですよね。あと実技の授業でダンスとかバレーボールがあったけれど、それもダメでした。バレーやダンスをオンラインで実習かぁ、って感じでしたね(笑)。なんとか単位はいただけましたけれど。

- 松浦

- そうだよね。オンラインで実技は難しいよね。かわいそうでしたね。

- 編集部

- 対面授業が始まったのはいつ頃からですか。

- 松浦

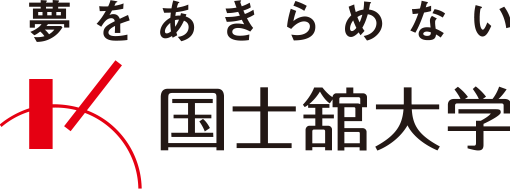

- 3年次の後半ですね。彼らの代はゼミ生が8人いたけれど、顔合わせもできていなかったので、そこから仲よく始めようということで、最初は障がい者スポーツをやりました。みんなでプレーしながら、どう工夫すればいいのか、どうしたら楽しめるのかといったことをゼミでやりました。

- 編集部

- どんな種目をやったんですか?

- 小林

- 座ったままやるシッティングバレーとか、ボッチャなんかをやりましたね。ゼミ生のアイスブレイクを兼ねて。

- 編集部

- 4年生のときは、ゼミでどんなことをやりましたか?

- 小林

- 4年生になってすぐに、特別支援教育について松浦先生から一通り説明があったことを覚えています。2年生のときの授業で一度習ってるはずなんだけど、あれ、なんだっけ、みたいな感じで聞いていたことを覚えています(笑)。

- 編集部

- 松浦先生の目から見て、小林さんはどんな学生でしたか?

- 松浦

- 見ての通り、非常に明るくて楽しい学生さんでしたね。小林さんの代の学年はみんな仲がよく、協力しながら学んでいました。卒業論文を書くときも、みんなで部屋に集まってワイワイやりながらやっていましたね。

- 小林

- はい、ワイワイやっていました(笑)。卒論は団体戦だっていうキーワードがありましたから。みんなで一緒に卒業しようって。

- 編集部

- 学生が自主的に集まってやっていたのですか。

- 小林

- もちろん。みんなで時間を決めて集まっていました。卒論では、先生からだいぶ脅しをかけられていましたので。

- 松浦

- え、脅してた?

- 小林

- 脅されたっていう言い方はへんですけど、卒論は大変だよって、3年生の終わりから何度も何度も言われてきました。卒論は大変ですよ。早めに動きましょうって。

- 松浦

- ああ、早めに動きましょうは、よく言いましたね。文学部の卒業論文は2万字以上書くという条件があるんです。他の先生方も1年生の頃から、4年生になったら2万字書くよって繰り返し言っていました。だから、大変っていうイメージが学生にあるんでしょうね。

今の仕事に役立つ学び

- 編集部

- 小林さんは何をテーマに卒業論文を書きましたか?

- 小林

- 教員に求められる資質能力の考え方の違いについて、みたいなことで書きました。

- 松浦

- そう、教員の資質能力について調べていたよね。現場の先生にいろいろ聞いてね。

- 小林

- はい、教育実習でお世話になった先生とか、ボランティアで行った小学校の先生とか、サークルのOBで教員になった方とか、自分が通っていた中学校の担任の先生とか、いろいろな先生に質問用紙を送り、回答してもらいました。

- 編集部

- 質問はどんな内容でしたか?

- 小林

- 子どもを教える上で自分が大切にしていることですね。初任に近い教員歴が浅い人、中堅の先生、ベテランの先生の3つの区分に分けて、それぞれ考え方に違いがあるかどうかを調べてみました。いくつか質問項目を設けて、該当するものに丸を付けて返送してもらい、それを集計して論文を書きました。

- 編集部

- 結果はどうでしたか。違いはありましたか。

- 小林

- 3つの区分による違いはあまり出ませんでしたが、人によって大切にしているものが違うことが分かりました。今、自分が先生になってみて、役立つ内容だったと思います。

- 編集部

- 大学の学びで、楽しかったことはありますか。

- 小林

- やっぱりアダプテッドスポーツの授業が楽しかったですね。自分が思っていたスポーツと違って、障がい者スポーツは人に優しいんですよ。障がいのある人とない人が一緒にやるにはどうしたらいいか、そういう考えを深める授業でした。「え、こんなルールもオッケーなんだ」と、自分の発想にないようなことが許されるスポーツなんですね。これでいいんだ。これならみんなできるよねって、個人的にワクワクしながらやっていました。

- 編集部

- 具体的には、どんなスポーツをやりましたか?

- 小林

- 車椅子バスケットとか、視覚障がい者向けのゴールボールという種目などですね。授業では実際に障がいのある人の状況を自ら体験してみます。目の見えない状況や、車椅子での動きなど、障がいのある人の気持ちを学んだつもりでしたが、でも、本当にそれが分かってくるのは後になってからです。今、特別支援教育の現場に入って、初めて大学での学びがつながっているなと実感しています。今すごく、つながってきています。大学で学んだことが。

- 編集部

- 現在、小林さんは特別支援学校で教えてらっしゃいますよね。

- 小林

- はい。筑波大学附属桐が丘特別支援学校で保健体育の教員をやっています。

- 編集部

- 何人ぐらい生徒さんがいらっしゃるのですか?

- 小林

- 小学校から高等学校まであって、生徒数は全部で90名弱ぐらいです。今はまだ入ったばかりなので、アシスタント的な立場で授業をしています。

- 松浦

- 私が桐が丘特別支援学校で教員をしていたんですよ。特別支援学校は障がいのある子の学校なので、チームティーチングという形で複数の先生が授業に入ります。メインの先生が全体を回しながら、サブの先生が配慮の必要な子どもに付いてサポートをしています。

- 編集部

- 授業ではどのようなことを教えているのですか?

- 小林

- 授業内容は文部科学省の学習指導要領に基づいてやっていますが、今は再来週にスポーツ大会があるので、その種目の練習をやっています。私が受け持っているのは高校3年生のクラスで、生徒は12人います。先ほど言ったシッティングバレーやボッチャの練習をしています。

- 松浦

- 先日、今のゼミ生を連れていって、小林さんが勤めている学校を見学させていただきました。

- 編集部

- 桐が丘特別支援学校は、筑波大学の附属なんですよね。

- 松浦

- そうです。筑波大学の附属の学校は1年に1回研究発表会を公開して、全国から先生方が見学にこられます。文部科学省から指定されたテーマで研究したり、学校独自でも現在の教育の課題に合わせてこんな新しい指導を考えましたと、外に向けて発信していくこともしています。研究実験校と呼ばれることもありますね。

- 編集部

- 小林さんは大学を卒業して、すぐに教員になったのですか?

- 小林

- いえ、教員になったのは今年の4月からで、それまでは放課後デイサービスで働いていました。学校が終わってから子どもたちが来る場所ですね。そこで自閉症の子を対象とした支援員を2年ぐらいやりました。その後は魚屋になりまして。

- 編集部

- え、魚屋ですか?

- 小林

- はい、実家が魚屋をやっていまして、人手不足なので手伝いなさいと言われて(笑)。魚の配達をやっていました。それを1年ちょっとやって、松浦先生にお声がけいただいて、桐が丘特別支援学校に入ることができました。

- 松浦

- 桐が丘特別支援学校は大学附属の学校なので、教員採用試験ではなく、学校採用という形になります。大学と同じように公募で教員を採用するのですね。ちょうど募集があったので、小林さんに声をかけてみました。

- 編集部

- 大学を出てすぐに教員になろうとは思わなかったんですか?

- 小林

- 思わなかったですね。先生になる前にいろんな経験をしたいなというのがあって。東京以外のところにも住みたいと思っていました。

- 編集部

- 放課後デイサービスの支援員は、東京以外でやっていたんですか?

- 小林

- そうです。思い切って青森に行ってみました。一度雪国を体験してみたくて、青森市内に住んでみました。求人を見つけて。

- 編集部

- 青森はどうでしたか?

- 小林

- ゆったりしていてよかったですよ。自然がたくさんあって、食べるものもおいしくて。

目指したい教員の姿

- 編集部

- 今、教育の現場に出てどうですか? 途惑うことなどありますか?

- 小林

- はい、たくさんあります。いざ現場に入ってみると、毎日目が回っているような状態ですね。子どもはもちろんですが、保護者への対応もあり、その中で授業の準備をしたり、授業をしたり、会議もあり、それに巻きこまれるように私は身を預けて、学校内をぐるぐる回っています。考える余裕がなくて無我夢中でやっていますが、毎日がとても楽しいです。

- 松浦

- 小林さんは先生に向いていると思いますよ。小学校でボランティアをしていたときに、私も見学に行かせてもらったのですが、当時の校長先生が「小林くんにはこのまま学校に残って先生になってもらいたいね」とおっしゃっていました。子どもとの接し方、距離感がすごくいいので、桐が丘特別支援学校から公募が出たときに、すぐに小林さんに連絡を取りました。

- 小林

- ありがとうございます(笑)。やっとやりたかったことが今できているので、嬉しいです。

- 編集部

- ところで、松浦先生は若い頃、どんな先生になりたいと思っていましたか?

- 小林

- あ、それは私も伺いたいです。

- 松浦

- 私は昭和の頃に教育を受けたので、先生になりたての頃はドラマに出てくる熱血先生みたいなのがいいと思っていました。熱く子どもに伝えていく先生ですね。ところが私が先生になって1年目に出会った子がいるんです。小学4年生の女の子に呼びとめられて、「先生、キュウリにお箸を刺すでしょう。お箸を抜いた後にどうして穴が空くの」って質問されたんですよ。瞬時に「え、そんなの当たり前」と思ったんですが、でもそのときにふと、自分はどうして穴が空くのかを考えもせず、ただ当たり前のことだと思い込んでいるのではないか。教えるというのは、子どもたちの『なぜ?』という気持ちに寄り添い、一緒に考えて、わかるようにしてあげることなのではないか。という考えが頭に浮かんだんです。箸を抜いてどうしてそこに穴が空くのか。これをどう伝えたら「わかった」と言ってもらえるのか。そこが私の教員生活のスタートになりました。

- 編集部

- なるほど、面白いお話ですね。

- 松浦

- どう伝えるかっていうのは、その子の力とか、その子の経験とかに合わせて伝えないとたぶん分からない。この子が分かっても、他の子だったら分かり方が違うのかもしれないと思って。そこからどう伝えるか、どう教材を使うかみたいなときに、一人ひとりが「分かる!」って言ってもらえるような伝え方ができないとダメだよね、昭和の教え方はダメだよね、というふうに変わりました。そこが私の転換点でした。

- 小林

- そのお話、初めて聞きました。ありがたいです。

- 編集部

- 小林さんは夢みたいなものはありますか? これからどんな先生になりたいとか。

- 小林

- 私は誰が見ても分かる授業、そういう授業づくりができる先生になりたいと思います。

- 編集部

- 松浦先生はいかがですか。学生さんに、こんな先生になってほしいみたいな思いはありますか?

- 松浦

- そうですね。小林さんだけじゃなく、すべての学生に言えるんですけど、「想像できる人」になってもらいたいなという思いがあります。この子はどうなんだろう、他の子はどうなんだろう、他の先生ならどう考えるんだろうと、いろんなことを想像できる先生は、いろんな状況に対応できると思うんですよ。想像力があるといろんな目配りができるようになる。そういう力は身に付けてほしいと思います。

- 編集部

- 特別支援教育のことが少しだけ分かった気がします。今日はありがとうございました。

松浦 孝明(MATSUURA Takaaki)

国士舘大学 文学部 教育学科教授

●修士(体育学)

●専門/特別支援教育・アダプテッドスポーツ

小林 豪(KOBAYASHI Go)

2021年度 文学部 教育学科卒業

特別支援学校教員

掲載情報は、2025年6月のものです。